Selon le GIEC, l’un des principaux contributeurs aux émissions de GES est l’industrie et l’énergie liée à son fonctionnement.

L’industrie est peu développée sur l’ensemble de la région PACA en comparaison à la moyenne nationale. Elle est cependant très concentrée sur le couloir rhodanien et le littoral urbanisé (Aix-Marseille, Toulon, Cannes-Nice) : « 80 % des emplois industriels sont situés dans les unités urbaines de plus de 200 000 habitants, contre 37 % en France », selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L’arrière-pays ne compte que très peu d’emplois industriels, principalement concentrés à Digne-les-Bains et Gap. De plus, certains secteurs industriels contribuent largement aux émissions

de GES: cokéfaction, raffinage et industrie de chimie lourde (sur le complexe de l’étang de Berre), construction de matériel de transport lourd, traitement des pollutions, industries extractives, etc.

L’Observatoire régional de l’énergie, du climat et de l’air (ORECA) publie des informations sur les consommations d’énergie qui reflètent parfaitement cette structure de l’industrie en PACA. On constate, d’une part, son importance par rapport à l’ensemble des secteurs (40 % contre 22% au niveau national) et d’autre part, la forte proportion de l’usage du charbon (11% contre 4% au niveau national). Près de deux tiers de la consommation d’énergie régionale sont ainsi liés au non-renouvelable (charbon, pétrole et gaz naturel). La carte (Figure 12) illustre cette concentration des consommations sur quelques communes urbaines du littoral.

Le bilan des émissions de GES porte l’accent sur le rôle majeur de l’industrie et des transports (22 % des 33,1 millions de tonnes équivalent carbone en 2010), la concentration de l’industrie en zone urbaine et à l’ouest de la région, et sur la prédominance des produits pétroliers (27 %). Ce sont ces territoires, les plus consommateurs, qui font l’objet d’un plan climaténergie territorial (PCET) obligatoire pour la réalisation d’une transition énergétique efficace (Cf. §5). Le solaire, l’éolien, la biomasse ou l’hydroélectrique sont des alternatives envisageables, et largement efficaces, selon les rapports de l’ORECA et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). D’autres sont en développement telles que la pompe à chaleur marine, la géothermie en milieu urbain (expérience Euroméditerranée, par exemple), plutôt utilisées pour le chauffage domestique. L’effort de réduction de consommation par l’industrie reste encore faible aujourd’hui (6 % à l’horizon 2020).

En 2016, dans le domaine des transports, la région reste au 15ème rang des régions françaises en matière d’efficacité énergétique. Certains itinéraires (autour de Vitrolles et des zones industrielles de l’étang de Berre, par exemple) consomment jusqu’à 150 g de CO2 par km alors que les normes européennes fixent la norme à 9,5 g/km pour les voitures neuves. Ces émissions ne dépendent pas des distances effectuées pendant les trajets quotidiens, mais plutôt de la densité urbaine et des activités (concentration des zones commerciales et industrielles, photo 5) et de l’inefficacité des transports publics. Le modèle actuel de la localisation des platesformes logistiques, situées en grande périphérie, n’est plus adapté à des transports de marchandises de plus en plus abondants, mais fragmentés. Par contre, en PACA, les infrastructures logistiques récentes sont plus importantes qu’au niveau national (42 % contre 33 % au niveau national selon Cluster PACA Logistique) et principalement concentrées sur les grands couloirs de transports littoraux, à l’ouest (Bouches-du-Rhône et Vaucluse dont 5 plates-formes de transport combiné), dans les périphéries des zones urbaines et à Fos-sur- Mer, ou encore dans des plates-formes diffuses comme dans le Haut-Var.

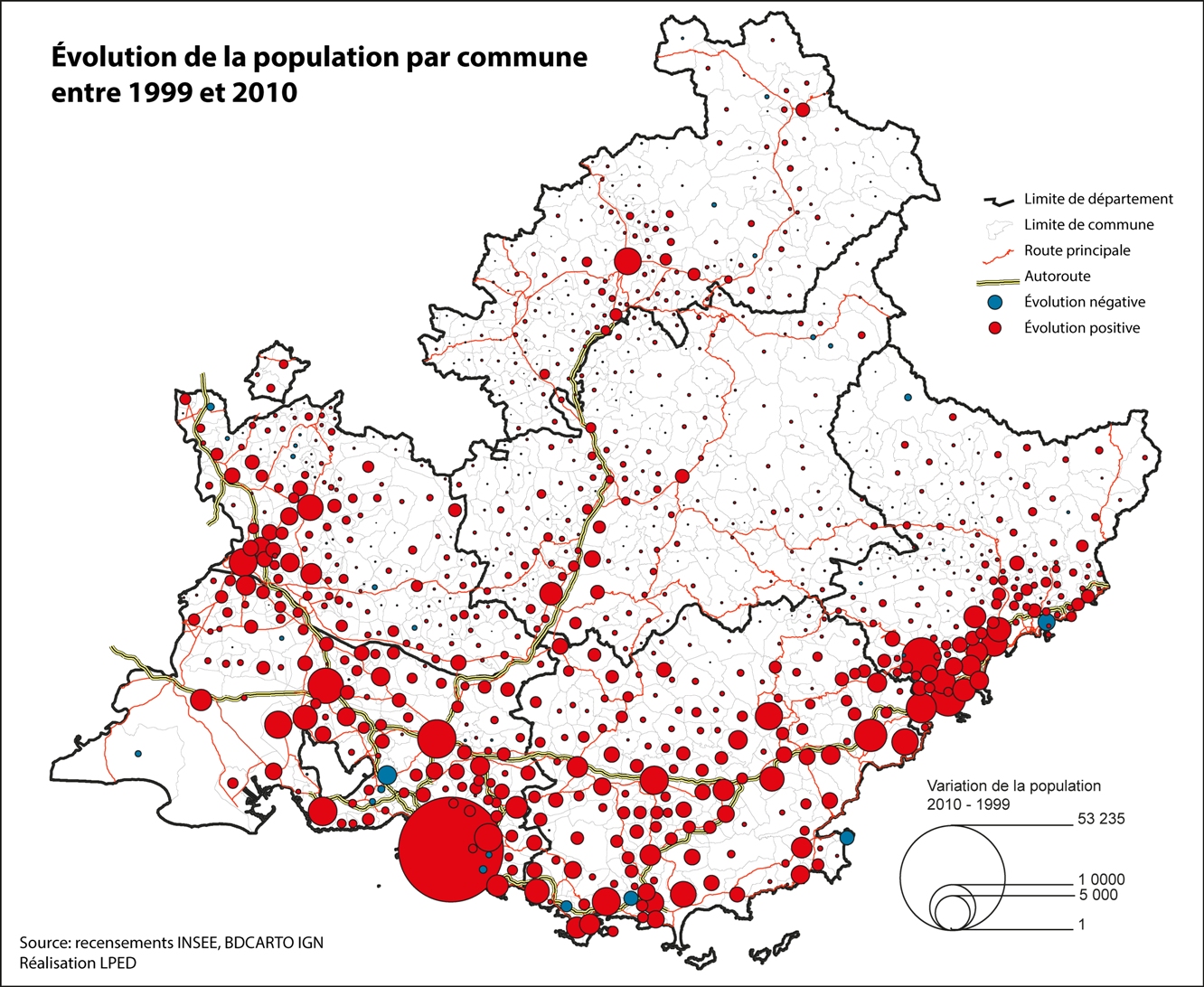

Chez les particuliers, le nombre de trajets domicile-travail a aussi significativement augmenté avec la périurbanisation et la croissance urbaine. Dans la région, l’ORECA estime à 71 000 tonnes les émissions de CO2 pour les trajets domicile-travail sur la période 1999- 2007 (soit 9 % des émissions de GES liés au transport). Des comportements qui ne changent pas, des transports publics mal adaptés et une configuration urbaine très littorale et très concentrée sont autant de facteurs qui accentuent la contribution des transports aux émissions de GES.

Le secteur résidentiel et tertiaire est le troisième à contribuer de façon soutenue aux émissions de GES et à la modification du climat. Cette contribution est liée à l’importante consommation d’énergie dans la fabrication des composants de l’habitat (ciment, acier, plastiques, etc.), à l’habitat (chauffage, air conditionné, éclairage, etc.), et aux échanges intrants et sortants effectués (énergie, fluide, déchets, etc.).

La ville joue aussi un rôle dans les effets d’accumulation et de réflexion des rayons solaires associés aux effets d’ICU, par sa structure (compacité, degré de végétalisation, hauteur des édifices, etc.) et par la composition des matériaux (pierre, ciment, vitres, type de végétaux et d’arbres, etc.). Par conséquent, les processus sont complexes, encore peu étudiés, et leur maîtrise particulièrement difficile.

Si la construction de nouveaux quartiers sous le label « éco » ou « smart » permettrait une maîtrise de ces paramètres, la rénovation ou la requalification des quartiers anciens est beaucoup plus difficile.

Enfin, face à cette évolution des émissions de GES, il faut davantage considérer l’importance du métabolisme urbain, c’est-à-dire la consommation de ressources, de matériaux, et les rejets engendrés. C’est un secteur aujourd’hui encore peu pris en compte, et pourtant en lien direct avec les changements de comportements qu’implique la vie urbaine, notamment en matière d’alimentation et de recyclage des déchets ménagers.

L’alimentation urbaine est consommatrice d’énergie et par conséquent émettrice de GES. Les comportements alimentaires se modifient de manière significative selon la taille des villes, du fait du changement de mode vie.

L’Observatoire régional de la santé (ORS) publie régulièrement des chiffres sur les comportements de consommation qui confirment les données nationales. Plus la ville est grande, plus les consommateurs privilégient les aliments préparés (plats cuisinés, conserves, surgelés, fast-food, etc.) gourmands en énergie lors de leur fabrication et leur emballage. En région PACA, cette proportion est moins importante qu’au niveau national, mais reste élevée (46,4 % des personnes ont consommé au moins une fois un plat « tout prêt » durant les quinze derniers jours contre 57,9 % au niveau national). Il faut rappeler que l’alimentation représente 40 % de notre empreinte écologique totale, qu’elle alimente 30 % des GES en France et que 30 % de la nourriture est jetée.

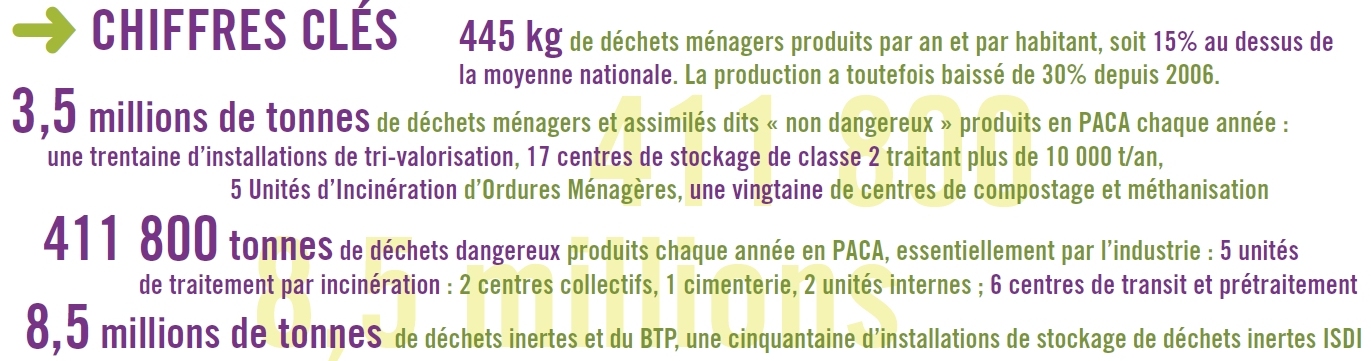

Sur la problématique des déchets en PACA, la DREAL a publié en 2015 des chiffres clés sur les quantités :

En 2014, 3 567 000 tonnes de déchets dits « ménagers » ont été collectés en PACA, soit 716 kg par habitant. Plus de la moitié (457 kg) provient de déchets issus de la consommation domestique (verre, papier, ordures ménagères, dont 20 kg de nourriture gaspillée) et 85 % de ces déchets sont collectés en zone urbaine (données de l’Observatoire régional des déchets). Sous cet angle, l’importance du tri et de la valorisation des déchets, sous forme de compost, d’énergie ou de composants pour l’industrie, paraît évidente. Cependant, le tri (photo 6) et le recyclage sont moins pratiqués en PACA qu’au niveau national, 31 contre 43 kg par habitant/an (étude Éco-Emballages). Ainsi, plus de 400 kg de matériaux, avec une empreinte écologique forte (plastique, papier, production d’aliments, etc.), participent aux émissions de GES (par habitant/an).

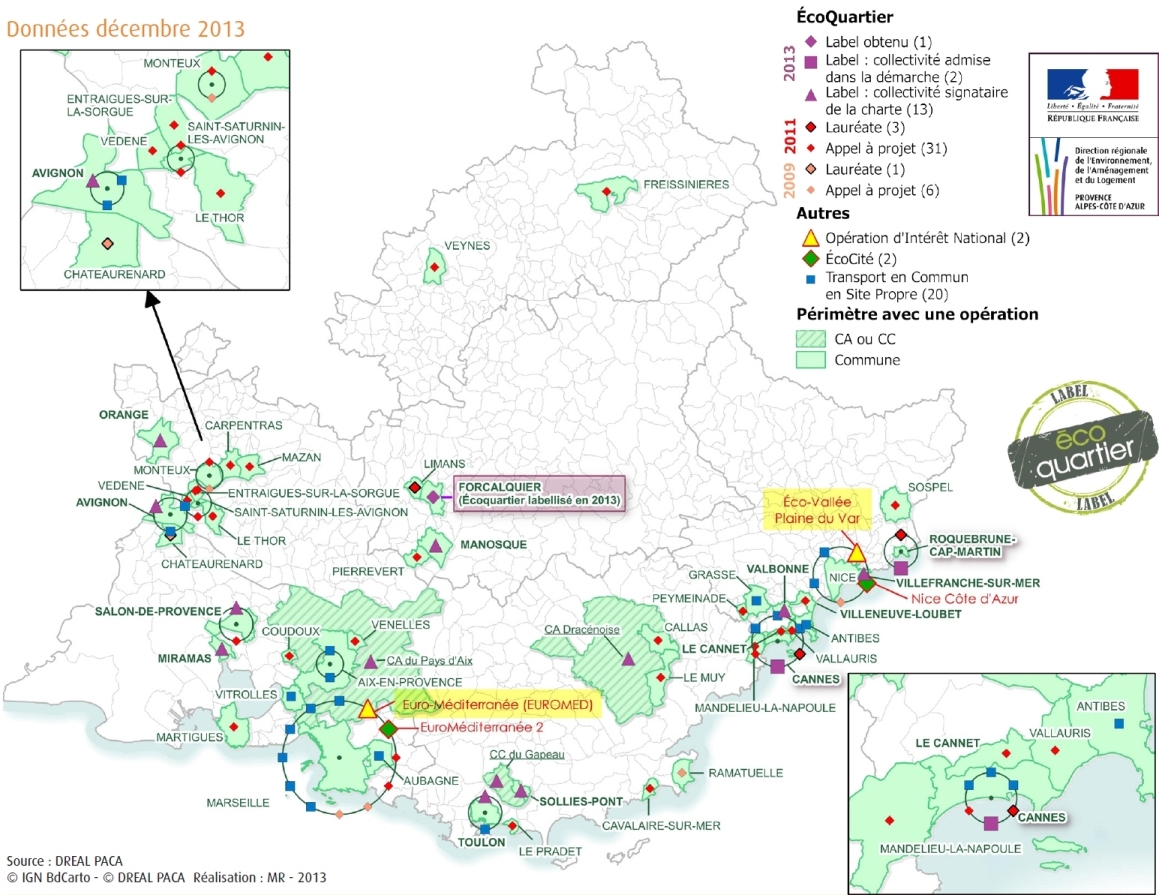

Ces contributions s’additionnant, le bilan urbain - qui reste à chiffrer - est en PACA nettement supérieur aux indicateurs nationaux. Cependant, il ne suffit pas de trouver des solutions pour chaque secteur,puisque les questions liées aux transports, à l’usage de l’énergie, à l’efficacité des logements et même à l’empreinte écologique sont étroitement imbriquées et interrogent la mixité fonctionnelle des villes. Cette dimension relève du domaine de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire : vivre près de son travail et des lieux d’activités et de loisirs, consommer en s’appuyant sur des filières courtes, ou encore maîtriser les flux d’énergie et de transport. Les nouvelles notions d’« écoville » ou d’« écoquartier » essaient de répondre à ces questions de manière intégrée, notamment avec l’introduction de la technologie (smart city). En France, le label « ÉcoQuartier » a impulsé une dynamique de réflexion et de réalisation sur plus de 200 initiatives, avec la volonté de voir émerger plus de 500 écoquartiers en 2018.

Photo 6. Tri sélectif

Photo 6. Tri sélectif

En PACA, plus d’une centaine d’initiatives ont vu le jour depuis 2013 avec des dispositifs très variés (Figure 13). Sept sites sont labellisés par le dispositif de la DREAL PACA :

- écoquartier historique à Forcalquier (04) ;

- quartier Grand Arénas à Nice (06) ;

- quartier Méridia à Nice (06) ;

- quartier La Maille II à Miramas (06) ;

- quartier du Parc des Calanques à Marseille (13) ;

- quartier Le Grand Coudoux à Coudoux (13) ;

- zone d’aménagement concerté (ZAC) Joly Jean à Avignon (84).

La plupart de ces initiatives visent à maîtriser l’étalement urbain, favorisent la mixité fonctionnelle en alliant des opérations de rénovation d’infrastructures et de logement misant sur l’efficacité énergétique. Malgré l’ampleur du phénomène, ces opérations restent très limitées et souvent expérimentales, les recherches manquant de profondeur historique pour établir un véritable diagnostic d’atténuation.

Figure 13. Plan ville durable et Opérations d’intérêt national (source : DREAL PACA, BDCARTO IGN)

Figure 13. Plan ville durable et Opérations d’intérêt national (source : DREAL PACA, BDCARTO IGN)

Face à ce phénomène, certains paramètres sont aujourd’hui maîtrisés et d’autres nécessitent des programmes de recherche et d’évaluation plus approfondis afin d’établir des politiques et des réglementations efficaces. Ainsi, la quantification des consommations et des pertes énergétiques, ainsi que la prise en compte de l’impact des transports, font l’objet d’un suivi continu en PACA. Les organismes comme l’ONERA, la DREAL PACA, Air PACA, etc. mesurent, quant à eux, les émissions de GES et de polluants. Ces mesures permettent d’établir des tableaux de bord afin de dresser de véritables plans d’actions.

Toutefois, la requalification urbaine reste sujette à débat, surtout dans les quartiers anciens. L’efficacité de cette requalification dépend, en grande partie, des pratiques et des usages des habitants en matière de transport, de consommation d’énergie, et de leurs acceptations sociales et économiques. Dans un contexte d’amélioration des conditions de vie, mais aussi de pression face aux enjeux environnementaux, les pratiques entrent souvent en contradiction avec le discours et les intentions.