Le microclimat en tissu ancien et le confort hygrothermique des espaces urbains

De nos jours, les travaux de recherche qui traitent de la climatologie urbaine ont permis de comprendre de façon plus précise les effets climatiques engendrés ou subis par la ville. Les études concernant l’ICU en sont des exemples manifestes. Même si ce phénomène a été mis en évidence dès le XIXe siècle pour la ville de Londres, des études plus récentes ont permis de mieux cerner les mécanismes amplificateurs ou les actions destinées à les réduire afin d’améliorer le confort ou de minimiser les risques pour la santé. À une échelle plus restreinte, des différences climatiques peuvent être ressenties et observées selon le lieu en milieu urbain. Il s’agit de variations microclimatiques qui sont la conséquence de la diversité des formes bâties et des espaces urbains, des qualités de sol, de la présence et des caractères des végétaux, des étendues d’eau et des activités productrices de chaleur (transports, climatisation, etc.).

Il existe aujourd’hui en région PACA, comme sur l’ensemble du territoire national, de nombreuses stations météorologiques permettant de réaliser des relevés climatiques locaux. Ces stations sont localisées et disposées de façon à éviter toute influence perturbatrice d’un environnement bâti ou naturel sur le régime d’ensoleillement, l’humidité et la vitesse de l’air. Or, ce sont justement les effets de ces perturbations sur la modification du climat local qui permettent de caractériser les conditions microclimatiques des espaces aménagés. Les centres urbains sont souvent composés de tissus anciens réputés pour leur adaptation au climat. Il est donc nécessaire d’identifier et de mettre en valeur les qualités microclimatiques de ces espaces en vue de les préserver, en particulier en région méditerranéenne.

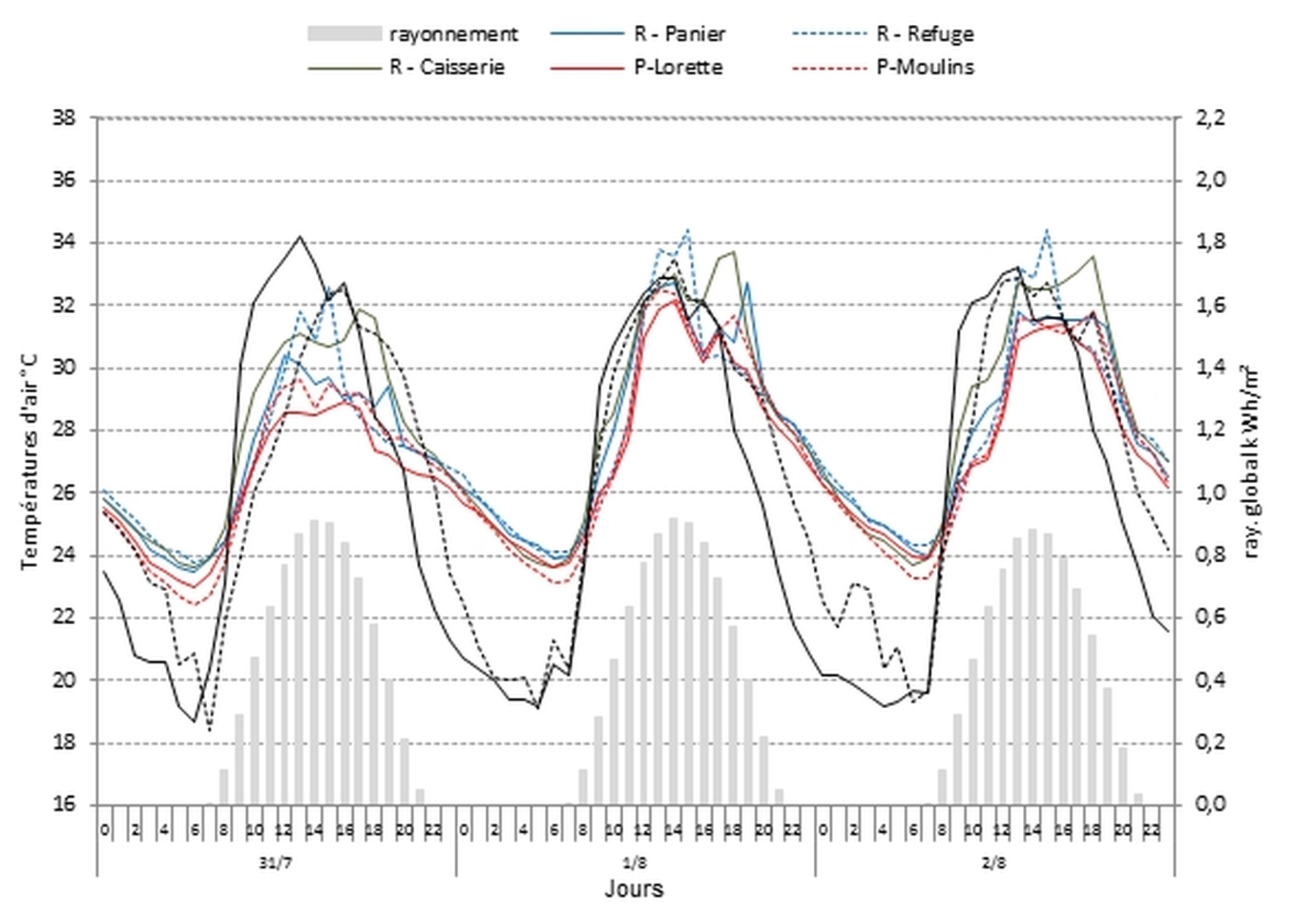

C’est dans ce sens qu’une étude exploratoire visant à analyser les conditions hygrothermiques estivales dans le quartier du Panier à Marseille (Figure 8) a été réalisée. Il était question d’étudier l’influence des caractéristiques spatiales ainsi que celles du bâti sur les ambiances extérieures. L’objectif consistait à identifier les qualités d’ambiances singulières afin de les mettre en valeur et de les préserver. Une analyse préalable a permis de classifier les espaces urbains caractéristiques de ce tissu ancien. En fonction de l’orientation, de la largeur des rues, du gabarit des bâtiments et de la taille des places, des espaces représentatifs ont été choisis. Des mesures itinérantes pendant une journée chaude d’été ont permis d’analyser l’influence des variations spatiales sur les ambiances hygrothermiques entre les espaces urbains composant le quartier du Panier avec sa périphérie.

Globalement, les mesures effectuées à différents moments de la journée (Figure 9) montrent la particularité de cette partie du centre ancien, à l’inverse de la périphérie où les espaces demeurent plus chauds que les rues et les places du quartier du Panier. Les résultats de mesures fixes, issues d’une campagne estivale durant les mois de juillet et août, ont permis de confirmer ce dernier constat. Ainsi, pendant la journée, les rues canyon et les places du tissu ancien dense sont plus fraîches que les rues larges avoisinantes, alors que les températures de nuit restent similaires.

Par ailleurs, ces mesures montrent également que les rues canyon du tissu ancien se comportent généralement de la même manière quelle que soit leur orientation. Néanmoins, à cause de leur exposition à la brise marine, celles orientées est-ouest ont tendance à demeurer légèrement plus fraîches la nuit. La comparaison des températures de l’air enregistrées sur deux places du Panier montre aussi qu’une place plus ouverte est généralement plus chaude le jour qu’une place plus étroite. De plus, l’ombrage des arbres existants accentue ce phénomène. Même s’il ne s’agit là que de conclusions partielles, elles permettent de comprendre et de repérer desphénomènes particuliers qui caractérisent des espaces urbains appartenant à un tissu ancien. Une analyse plus fine où seront croisés d’autres paramètres (températures de l’air, exposition aux vents et humidité) permettra de mieux comprendre leurs effets sur le comportement microclimatique des espaces considérés. Au-delà de ces conclusions et de celles émanant d’études similaires sur le microclimat en ville, se pose alors la question de leur transcription en recommandations opératoires dans les documents d’urbanisme en vue des futures propositions d’aménagement intégrant la dimension environnementale.

Le rôle de la pollution dans le climat urbain, mesure de la qualité de l’air et modélisation

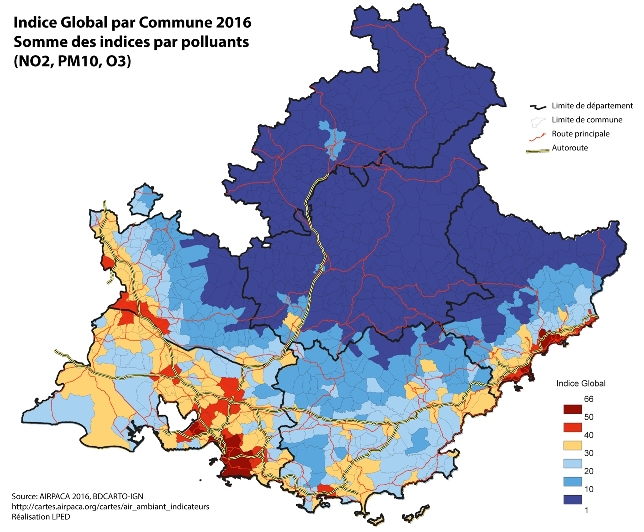

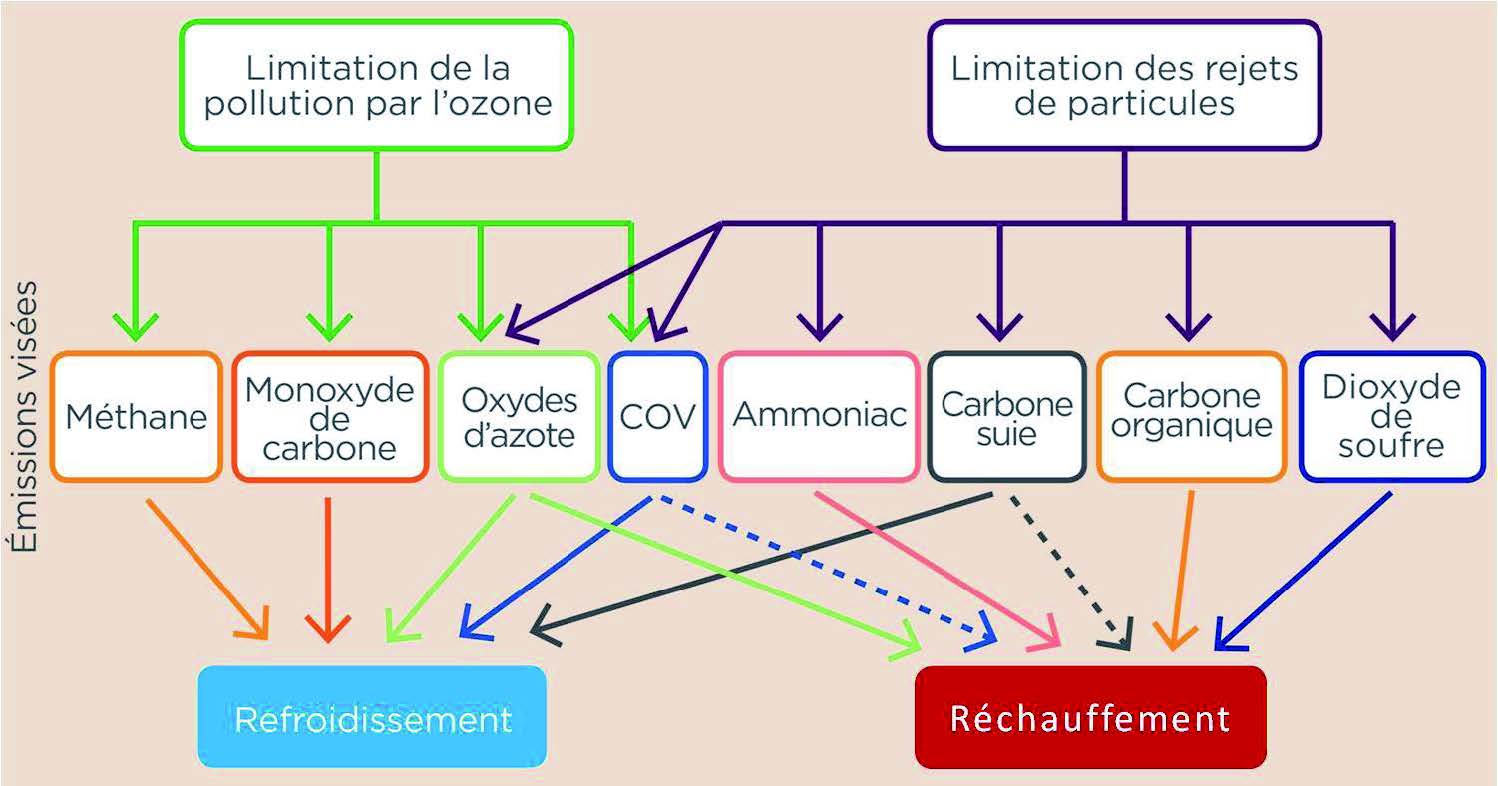

Bien que la plupart des GES, comme le CO2 ou le CH4, n’ont pas d’impact sur la santé, certains composants atmosphériques (ozone ou aérosols, par exemple) ont un impact à la fois climatique et polluant (Figure 10). Même si les effets sont différents, changement climatique et pollution se rejoignent sur plusieurs points : les origines d’une partie importante des émissions sont identiques (trafic routier et maritime, chauffage urbain, industrie) et les émissions sont en forte augmentation dans un cas comme dans l’autre au niveau mondial.

La réduction des sources a donc des effets de cobénéfices. Pourtant, la lutte contre le changement climatique et les efforts de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne convergent pas toujours. Les exemples ne manquent pas, tels que le bonus-malus sur l’achat d’automobiles à faibles émissions de CO2, qui ne prend pas en compte les émissions de polluants. Lors de la mise en place de nouvelles technologies de moteurs moins polluants ou de filtration des émissions industrielles, les systèmes produisent souvent plus de CO2. La massification de l’usage du chauffage au bois ou des agro-carburants diminue les émissions de CO2, mais conduit à des émissions non négligeables de polluants atmosphériques.

Afin de garantir un double effet positif sur le climat et la pollution atmosphérique, la solution à privilégier est la sobriété. En effet, le fait de consommer moins d’énergie garantit une baisse d’émission globale. Cela s’applique en termes de consommation pour les véhicules, les chaudières ou l’usage des produits phytosanitaires dans l’agriculture. Il est aussi important de retenir l’interaction entre le changement climatique et la pollution atmosphérique : par exemple, l’ozone contribue au réchauffement de l’atmosphère et les particules tendent à la refroidir (Figure 11).

Figure 10. Indice Global par Commune[NBP]Indice multipolluant (PM10, NO2 , O3 ) agrégé à la commun en 2016 (source : Air PACA, BDCARTO IGN)

Figure 10. Indice Global par Commune[NBP]Indice multipolluant (PM10, NO2 , O3 ) agrégé à la commun en 2016 (source : Air PACA, BDCARTO IGN)

Figure 11. Impact de la lutte contre la pollution sur les émissions, avec incidence sur le climat.

Les lignes en trait plein indiquent un impact connu, les lignes en pointillés un impact incertain (source : GIEC)

Figure 11. Impact de la lutte contre la pollution sur les émissions, avec incidence sur le climat.

Les lignes en trait plein indiquent un impact connu, les lignes en pointillés un impact incertain (source : GIEC)

Inversement, les modifications locales des conditions météorologiques liées au changement climatique peuvent avoir des conséquences sur l’évolution des concentrations de polluants dans l’air :

- conditions anticycloniques plus fréquentes : stagnation des polluants dans les basses couches de l’atmosphère ;

- vents plus importants : dispersion locale et / ou transport sur de grandes distances (pollution atmosphérique transfrontalière) ;

- augmentation de la température et/ou du rayonnement solaire : augmentation de la formation d’ozone à partir de ses précurseurs (CH4, CO, NOx, COV).

Bien qu’elle soit le plus souvent favorable à l’air et au climat, l’amélioration de l’efficacité énergétique peut aussi être à double tranchant : une meilleure isolation des logements permet de moins chauffer et de limiter le recours à la climatisation, et donc de dégager moins de CO2 et de polluants dans l’air ambiant. Mais, si la ventilation n’est pas convenablement assurée, les concentrations intérieures de polluants sont plus élevées. En effet, le mode de vie, les matériaux de construction, de décoration, et les produits d’entretien entraînent une pollution supplémentaire à l’intérieur des bâtiments (lieux d’habitation ou de transport, écoles, établissements publics, etc.). Ces considérations illustrent bien la complexité des mécanismes opérant à l’échelle d’une ville.