Des modélisations adaptées aux échelles urbaines ?

De nombreux pays méditerranéens s’appuient sur des organismes publics pour simuler le climat urbain à l’aide des modèles climatiques régionaux, ou utilisent l’ensemble des modèles disponibles aux échelles régionales dans Med-CORDEX. En collaboration avec des services climatiques, ils peuvent aussi développer des indices, réalisés à partir de simulations climatiques, adaptés à des questions appliquées. Les modèles climatiques régionaux mettent en évidence des tendances climatiques moyennes et les probables changements de variabilité interannuelle à des échelles supérieures à la dizaine de kilomètres. Ils ne permettent pas de donner des réponses à l’échelle intra-urbaine. D’autres types de modèles, plus adaptés aux échelles urbaines, affinent l’analyse dans les canyons urbains. De son côté, TEB/ISBA intégré à Méso-NH est performant au niveau d’un quartier et de l’agglomération.

Les mesures fixes intra-urbaines en complément des réseaux nationaux et régionaux

Des mesures spécifiques en milieu urbain (photo 3) sont requises pour spatialiser les paramètres météorologiques afin de pallier l’insuffisance des enregistrements fournis par les réseaux conventionnels. Toutefois, à l’échelle d’une agglomération, ces mesures demandent une attention particulière pour le choix des points de mesure, des périodes durant lesquelles elles sont effectuées et de l’étalonnage du matériel utilisé. L’ICU, à titre d’exemple, peut être mesuré à trois niveaux principaux d’altitude, à environ 2 m de la surface et dans l’air libre.

Le modèle SURFEX de Météo France

SURFEX est un modèle d’échange surface-atmosphère développé par le centre de recherche de Météo-France (CNRM-GAME). Il calcule les échanges de chaleur (rayonnement, conduction, convection), l’humidité et le dioxyde de carbone entre la surface de la terre et l’atmosphère. Il comprend aussi un modèle de couche limite pour déterminer la température, le vent et l’humidité des premiers niveaux de l’atmosphère.

Types de mesures en villes : fixes et itinérantes pour la température de l’air

Les mesures peuvent être fixes et/ou itinérantes. Les premières sont réalisées sous abri, au sein d’un réseau de stations et/ou de capteurs météorologiques. Le réseau mis en place densifie un réseau conventionnel ou enregistre des observations climatiques aux échelles micros et locales, et tient compte de paramètres précis : ICU, variabilité spatiale et temporelle des températures, etc. Lors de l’installation des instruments de mesure en ville, certaines précautions sont requises comme le dégagement du milieu, l’aération du site la journée ou encore les mesures de sécurité évitant les risques de pannes électriques, de vandalisme et de vol.

Lors de mesures itinérantes, il est utile de limiter la duréedes mesures (30 à 50 min au plus) pour éviter au maximum les écarts engendrés par le cycle diurne. Les déplacements peuvent se faire en voiture, à pied, mais aussi en vélo selon les distances à parcourir. Les mesures peuvent être effectuées d’une façon continue ou d’une manière semi-itinérante (avec des arrêts) et ne pas dépasser deux minutes par point de mesure.

ZOOM 3. Inventaire de quelques travaux réalisés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

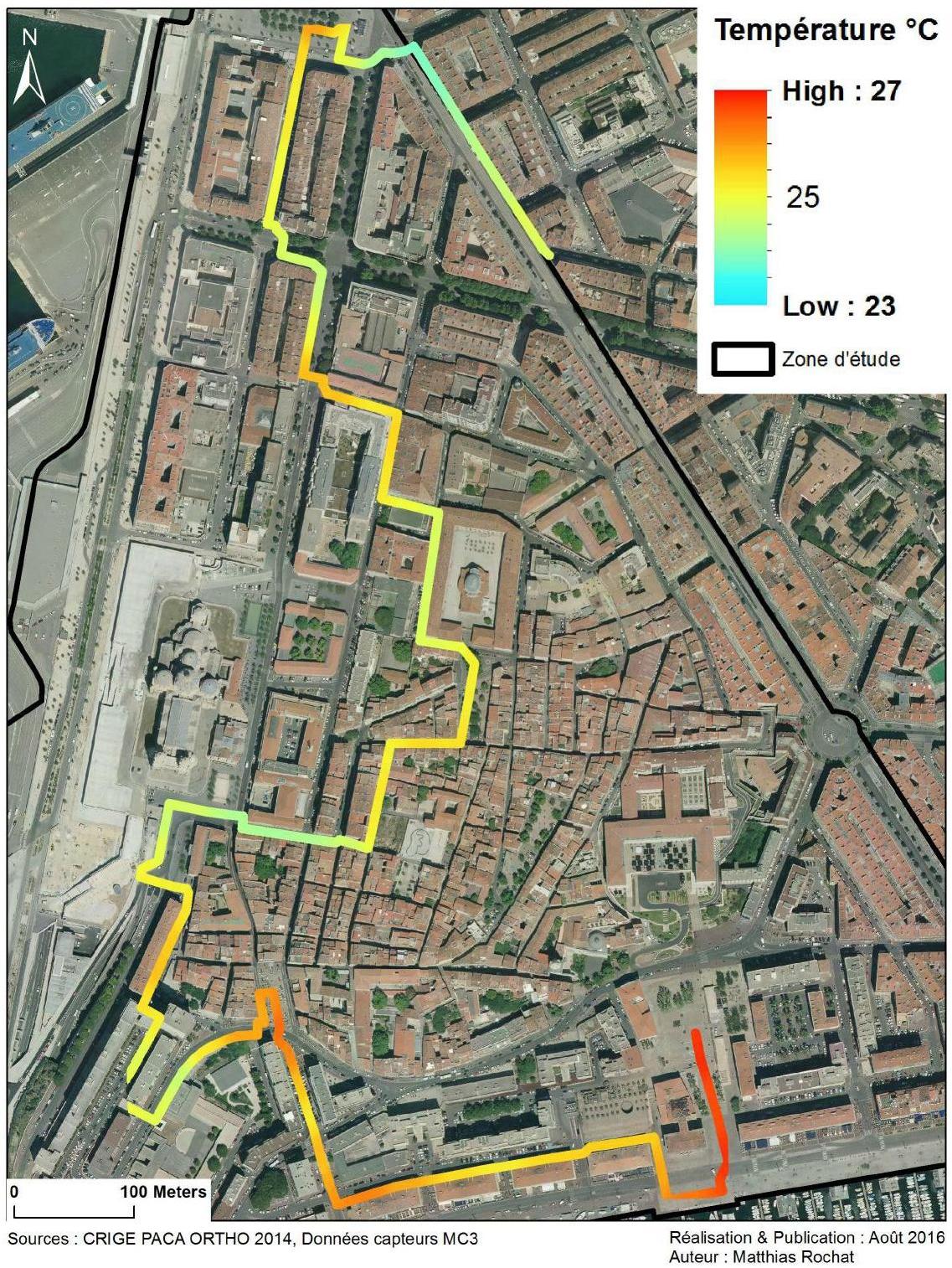

Le projet MC3 - Mediterranean Cities and Climate Change - a engagé un programme afin d’étudier la variabilité spatio-temporelle des températures au sein des espaces publics d’un quartier marseillais en période estivale. L’objectif est de proposer un protocole rigoureux permettant la mise en place d’un réseau de 12 capteurs de type « dataloggers» (température et humidité) en tenant compte des facteurs morphologiques urbains et environnementaux.

En effet, ce protocole résulte d’une discrétisation basée sur une base de données spatialisée prenant en compte les principales variables qui ont une influence sur la température à l’échelle locale. Le but est de placer des capteurs au sein des différents environnements représentatifs de l’hétérogénéité de la zone d’étude.

Ce réseau, en fonctionnement durant toute la période estivale, a été complété par des mesures itinérantes diurnes et nocturnes en situations radiatives (temps clair, vents faibles), pour appréhender la variabilité des températures en milieu urbain où les gradients thermiques peuvent être importants sur de faibles distances. Ces fluctuations thermiques ont un impact sur les usages et les pratiques des espaces publics. Ainsi, en plaçant le réseau à proximité de ces espaces, il est possible d’étudier et observer conjointement les usages et les pratiques en période estivale, et d’évaluer l’impact des conditions météorologiques avec un éventuel changement des pratiques sociales. Par exemple, par temps de fortes chaleurs ou de mistral, les pratiques sont contraintes par ces conditions à différents niveaux.

La Figure 5 montre la spatialisation des relevés itinérants de températures visant à compléter un réseau fixe. L’intérêt est d’observer la variabilité spatiale et temporelle des températures en situation radiative à différents moments de la journée. Ce processus permet d’identifier les îlots de fraîcheur et de chaleur sur la zone d’étude en comparant plusieurs dates de relevés et de créneaux horaires.

Mesures itinérantes des températures à vélo

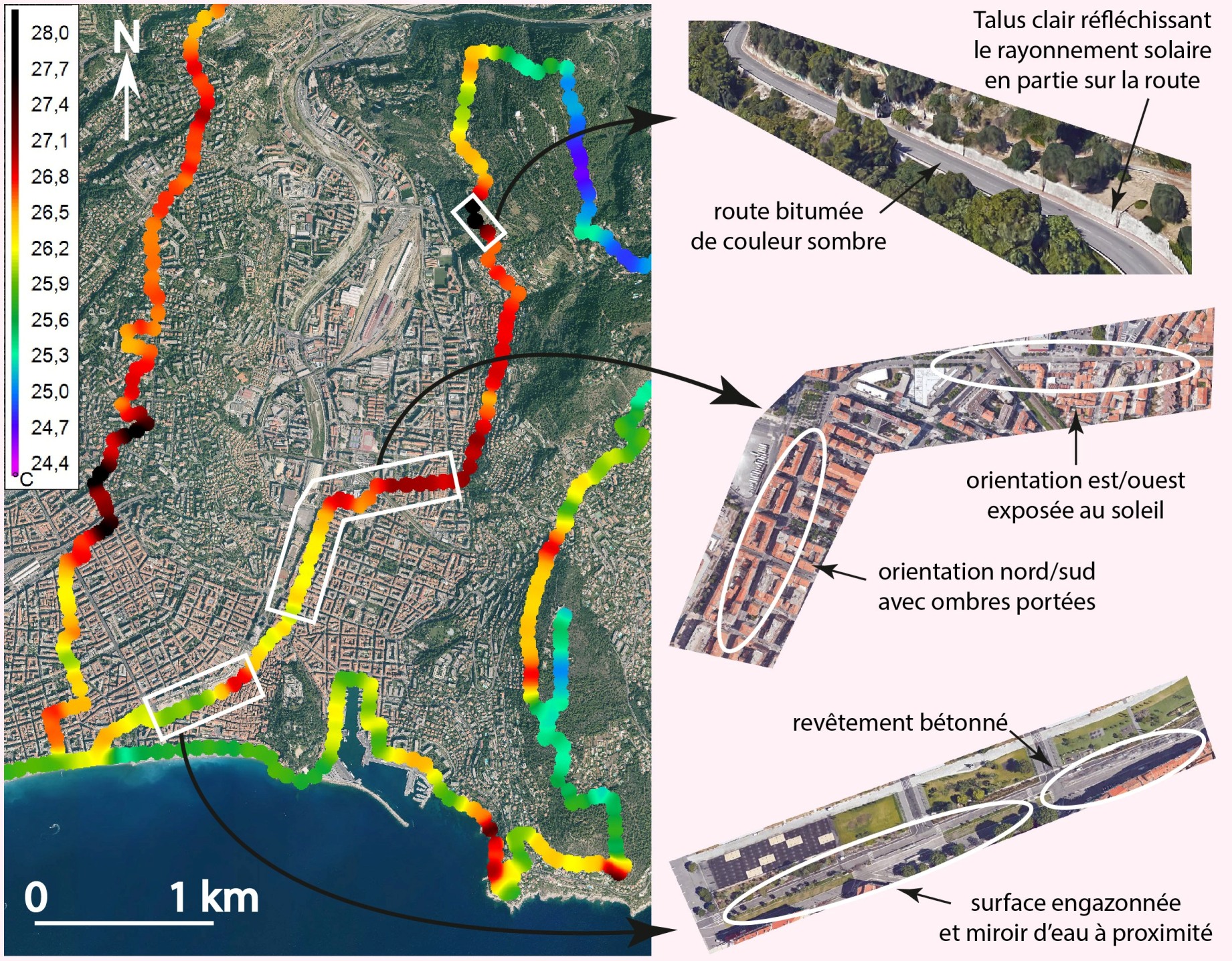

Les facteurs qui influencent la température sont multiples : cette variable météorologique change de valeurs sur de courtes distances au sein d’un fragment urbain. Les couleurs et les matériaux de revêtement de surface (occupation du sol), la morphologie du bâti (densité, hauteur des constructions, largeur des rues, etc.), l’orientation des avenues par rapport au soleil et aux vents dominants, l’implantation d’espaces végétalisés et de points d’eau (des simples fontaines aux miroirs d’eau) sont des éléments qui modifient les températures, car ils jouent un rôle dans les phénomènes de réflexion ou d’absorption du rayonnement solaire et dans le couple évaporation-condensation. Ainsi, des mesures itinérantes à vélo (thermomètre fixé au cintre à 1 m au-dessus du sol) ont été réalisées pour connaître les températures en ville. C’est l’un des moyens les plus efficaces pour capturer leur forte variabilité spatiale par la rapidité et la fluidité du déplacement offert par ce moyen de transport doux.

Photo 4. Vélo et capteurs disposés

pour les mesures itinérantes

Photo 4. Vélo et capteurs disposés

pour les mesures itinérantes

Des campagnes de mesures se sont déroulées de mai à septembre 2015 dans la ville de Nice (Figure 6), sur 54 jours (soit un jour sur deux en moyenne) et en milieu d’après-midi. L’objectif était d’enregistrer les températures maximales journalières (photo 4). Même si ce souhait paraissait difficile à satisfaire tant l’occurrence horaire et la durée du pic de température sont variables en fonction des espaces, la cartographie moyenne obtenue est assez fidèle à la réalité.

Au sein des espaces semi-urbains ou urbains, les températures oscillent entre 25,5 et 28°C avec des variations importantes sur de courtes distances. Il peut s’agir d’un changement d’occupation du sol (passage d’un revêtement bétonné à une surface engazonnée avec une chute de 1°C en moyenne sur quelques mètres) ou de topographie. Sur un versant à forte pente, la combinaison d’une route bitumée et d’un talus blanc réfléchissant les rayons solaires peut provoquer une hausse des températures de près de 2°C. Enfin, la simple orientation des rues et le jeu des ombres portées du bâti génèrent des artères plus ou moins chaudes en fonction de la position du soleil dans le ciel (en été, vers 15h30-16h00, les rues orientées nord-sud sont bien moins exposées que celles orientées est-ouest, avec plus de 1°C de différence en moyenne).

Types de mesures en villes : mesure des concentrations urbaines de CO2 et de CH4 à Marseille

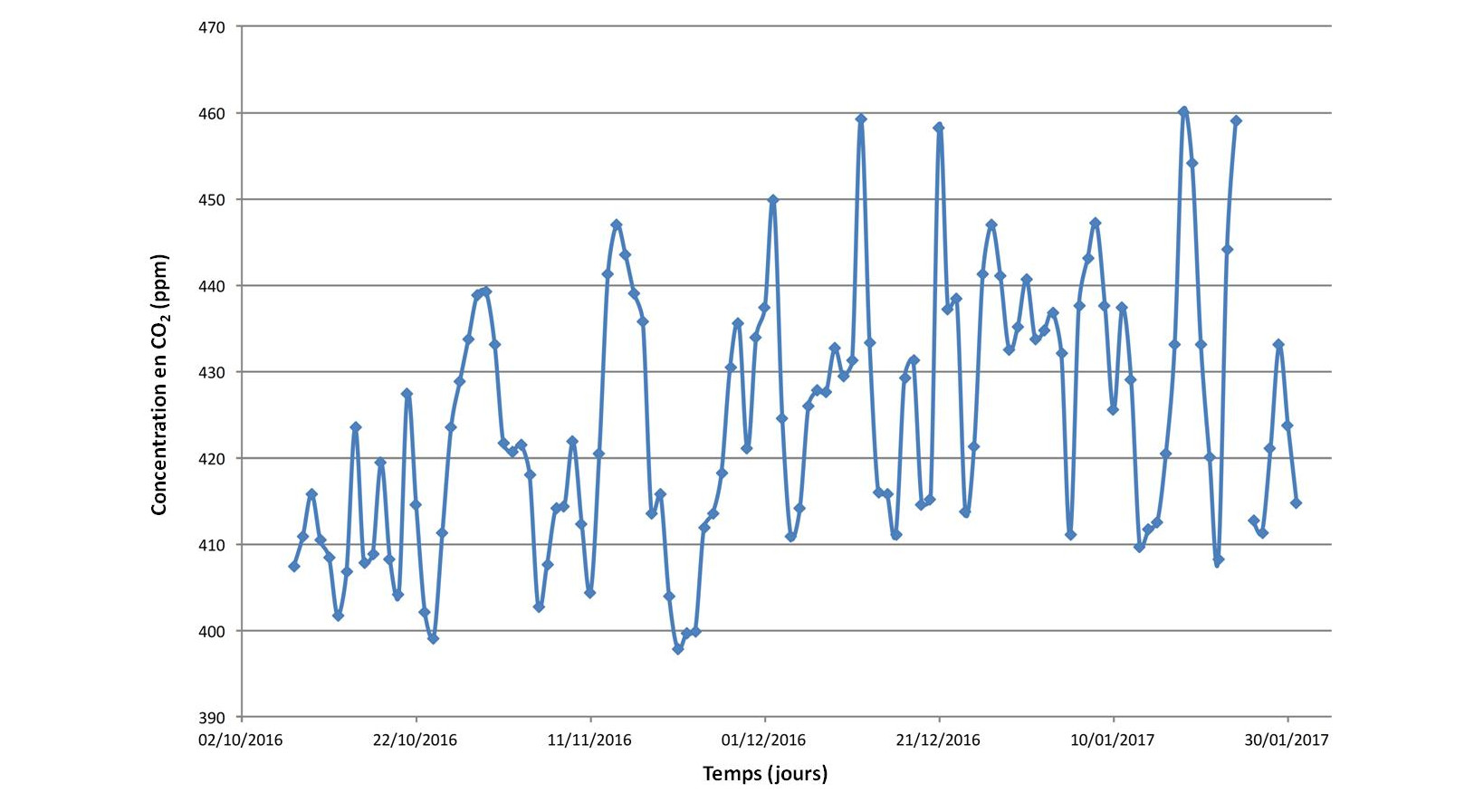

Les études sur le changement climatique analysent les variations de concentrations du dioxyde de carbone (CO2) et du méthane (CH4) dans l’air à l’échelle mondiale. Au niveau des centres-villes, on peut suivre ces indicateurs afin de définir les micro-variations et évaluer l’efficacité des politiques visant à limiter l’impact du changement climatique. Depuis octobre 2016, Air PACA a équipé l’une de ses stations de surveillance de la qualité de l’air (station urbaine de fond) d’un appareil permettant de mesurer ces paramètres en parallèle des polluants atmosphériques. Cette station est située à Cinq-Avenues à Marseille (Figure 7).

Les résultats attendus permettront de relier la variation des niveaux de pollution aux variations des niveaux de GES, et de quantifier l’évolution à court, moyen et long terme au coeur de la cité par rapport aux évolutions nationales et internationales.