Par V. BAGGIONI

Le développement de l’énergie d’origine photovoltaïque (PV) est tardif en France. Devant répondre aux engagements qui ont été pris aux niveaux mondial et européen en matière de réduction des gaz à effet de serre, une politique de revalorisation du tarif d’achat de l’électricité fournie par le PV n’a vu le jour qu’à partir de 2006. Le législateur a incité de cette manière la création d’une nouvelle forme de production décentralisée d’électricité, les centrales PV au sol ou parcs solaires déjà présents dans les autres pays européens. Les entrepreneurs d’énergies renouvelables ont inventé un objet de production PV massif dont le législateur n’avait pas anticipé l’encadrement : avant 2010, l’installation de panneaux PV au sol n’avait pas un statut juridique déterminé dans le droit de l’urbanisme et était considérée comme relevant d’une simple déclaration préalable. Seuls les locaux abritant les onduleurs (bâtiments techniques à proximité des panneaux) étaient

soumis à permis de construire, et non l’installation des panneaux eux-mêmes. Si, dans un premier temps, les services déconcentrés de l’État au niveau départemental se sont trouvés dépourvus face à ces nouveaux aménagements, la prise en compte de leurs prérogatives (pour les installations dont la vocation principale est la production d’énergie, le permis de construire – ici des locaux attenant aux panneaux – est délivré par le préfet) les a ensuite positionnés comme seuls responsables de l’autorisation de ces constructions. De ce point de vue, l’État déconcentré avait l’opportunité de construire, avec ou sans les autres acteurs publics présents à l’échelle départementale, une action publique territorialisée.

Si on se réfère à la répartition des centrales PV au sol dans les principales régions accueillant ce type d’installations, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur se distingue nettement, rassemblant à elle seule presque le tiers de la puissance installée (28%, avec 366 MW pour 40

installations) des parcs solaires de France métropolitaine. La superficie, l’ensoleillement et la densité de population n’expliquent pas cet écart entre les régions. Par ailleurs, le développement de ce type d’installations, relativement impactantes d’un point de vue spatial, peut interroger au regard du caractère patrimonial de notre région. Deuxième espace touristique français abritant quatre parcs nationaux et sept parcs naturels régionaux, ses paysages emblématiques ont été à l’origine de conflits majeurs, comme celui du TGV Méditerranée, du TGV PACA ou de l’échec de l’éolien (fin 2003, la région cumule 45 MW de puissance éolienne installée contre 479 en Languedoc-Roussillon et 401 en Midi-Pyrénées). Et pourtant, les parcs solaires ont reçu une réception sociale relativement pacifiée par rapport à des aménagements de dimensions similaires : 25% de conflits identifiés pour les trois départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône et du Var qui cumulent 86% des projets de parcs à la mi-2012.

Zoom 11. ÉVALUER L’IMPACT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ENR : UN POTENTIEL DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ PAR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES À FAIBLE EMPREINTE CARBONE

Par T. RANCHIN, P. BLANC, I. BLANC

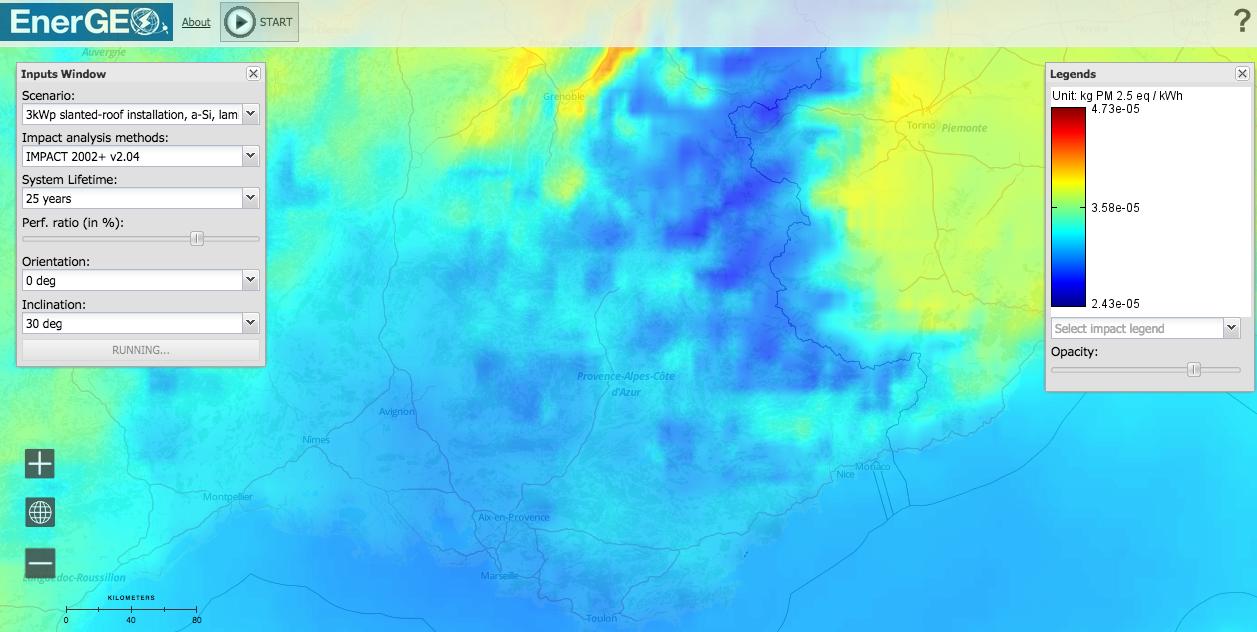

Afin d’aider à la prise de décision des acteurs du territoire, il est possible de déduire, pour un dispositif de production d’énergie de source photovoltaïque donné, les impacts environnementaux (changement climatique, radiations ionisantes, écotoxicité, consommation d’énergie fossile, occupation du sol, etc.) que ce système PV génère sur son cycle de vie en fonction de sa localisation géographique.

C’est l’objectif de l’outil développé par MINES ParisTech/ARMINES dans le cadre du projet EnerGEO et accessible en ligne (http://viewer.webservice-energy.org/energeo_aip3/).

Différents scénarios (type de panneaux, orientation et inclinaison, durée de vie…) sont accessibles dans cet outil ainsi que différentes méthodes de calcul des impacts environnementaux. Les résultats présentés s’appuient sur l’évaluation de la ressource solaire et sur l’utilisation des outils d’analyse de cycle de vie des systèmes PV.

Voici, parmi les impacts environnementaux calculés, un exemple de cartographie pour la région d’un système PV de 3 kWc sur un toit de maison individuelle. Elle présente l’empreinte carbone, c’est-à-dire une spatialisation de l’indicateur de changement climatique : la quantité de GES émis pour produire 1 kWh d’électricité, exprimée en kg CO2 eq/kWh. Cet exemple sur le solaire est reproductible sur les autres énergies renouvelables en Provence-Alpes-Côte d’Azur. La combinaison des résultats de ce type d’études permettra de guider les choix de politique énergétique et de bouquet énergétique des décideurs, et de choisir les meilleures solutions au vu des potentiels énergétiques de chaque territoire.

Exemple d’impacts environnementaux (ici de changement climatique) d’un panneau PV 3 kWc en région PACA en kg CO2 eq/kWh

Exemple d’impacts environnementaux (ici de changement climatique) d’un panneau PV 3 kWc en région PACA en kg CO2 eq/kWh

Par comparaison, l’éolien, à dire d’acteurs, a été, dans 100% des cas, l’objet de conflits en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

L’accompagnement institutionnel au sein du département des Alpes-de-Haute-Provence constitue le point de départ du développement et de la régulation des centrales PV au sol dans la région. Cet accompagnement initial invente des instruments d’action publique qui permettent l’instauration d’un cadre réglementaire stabilisé qui attire et forme les opérateurs. Ces derniers vont ensuite se déployer à l’échelle de la région en fonction de la volonté institutionnelle de certains départements de fournir un cadre clair d’instruction des projets. En effet, parallèlement à la diffusion des opérateurs, des circulations institutionnelles horizontales et verticales ont essaimé ces modes d’action dans les territoires situés à proximité. Le positionnement précurseur d’un département, la diffusion des opérateurs et des instruments d’action publique à l’échelle régionale expliquent le développement plus élevé des parcs solaires dans la région.

L’échec de l’éolien permet alors d’envisager le développement des parcs solaires comme une réponse locale au développement des ENR. Dans un contexte de patrimonialisation des espaces, les centrales PV au sol exprimeraient une forme de compromis social face à l’impératif politique contemporain du développement durable.

Cette prise en charge institutionnelle explique aussi pour partie la faible conflictualité qu’ont pu rencontrer les projets au niveau régional. Les formalisations institutionnelles locales distinguent des conditions différentes de réception sociale des projets selon les départements. L’instruction multipartenariale filtre les projets soumis au « tamis » des exigences croisées des acteurs associés à l’instruction dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Bouches-du-Rhône, donc le conflit peut aussi être un moyen de réguler les projets, comme cela semble être le cas dans le Var.

Ainsi, l’autonomie de la gestion locale de la territorialisation des parcs solaires s’élabore à partir de la conception d’un ordre territorial d’aménagement qui

prend sens à partir des configurations institutionnelles et des contextes géographiques qui lui sont propres. Le sens de cet ordre d’aménagement dépend aussi de l’échelle institutionnelle de gestion. Ce qui relève du développement économique, du réaménagement d’espaces dégradés ou d’une production liée à une situation de péninsule électrique au niveau départemental devient un enjeu climatique, voire la mise en pratique d’une idéologie de sortie du nucléaire au niveau régional. Cette autonomisation de l’action publique territoriale indique une temporalité à moyen terme qui, au moment du « bouclage » régional, apparaît à rebours de la politique nationale : fin 2010, l’État stoppe sa politique de soutien au PV, alors que le SRCAE de la région PACA, arrêté en 2013, ambitionne un fort développement régional. Ce décalage entre niveaux national et local révèle les discontinuités qu’opèrent les variations d’une politique nationale avec les effets d’inerties qu’implique l’appropriation territoriale d’une politique publique à territorialiser.

Sommaire du cahier

- Une consommation énergétique stable, des énergies renouvelables (ENR) en plein essor

- L’état des technologies des énergies renouvelables (ENR)

- Quel potentiel en Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’énergie solaire ?

- Le développement des parcs solaires : quels effets d’une action publique territorialisée ?