- 1.77. L’îlot de chaleur urbain en Provence-Alpes-Côte d’Azur

- 1.127. Les microclimats urbains dans les politiques publiques

- 1.172. La production du cadre bâti et urbain, espace de socialisation d’une culture des énergies

- 1.211. Déplacements et mobilité

- 1.232. Les risques naturels, une contrainte pour l’aménagement du territoire : quelles conséquences du changement climatique sur les inondations ?

Par J.-L. IZARD

Le bâtiment comme émetteur de GES

Toute habitation émet des gaz à effet de serre (GES) tout d’abord lors de sa construction, puis pendant sa durée de vie.

Pendant le chantier, c’est la totalité de l’énergie primaire d’origine fossile investie dans la production et l’acheminement des matériaux de construction qui est en jeu. La solution est de privilégier les « matériaux biosourcés » ou à faible énergie grise. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne manque pas de filières pour ces matériaux (bois de construction, paille, pierre sèche…) qui devraient trouver des débouchés intéressants.

Pendant la durée de vie, la production de GES est fortement liée :

- pour les émissions directes, à l’énergie primaire consacrée au chauffage et la climatisation, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage et l’électroménager. La réduction de ces émissions passe par une conception bioclimatique des bâtiments, mais aussi par une utilisation des énergies renouvelables disponibles : solaire thermique et photovoltaïque, éolien, biocombustibles, etc.

- pour les émissions induites, à l’énergie primaire consacrée à la mobilité générée par l’éloignement des habitations par rapport aux zones d’activités des habitants. La question soulevée est celle des formes d’urbanisation souvent basées sur la faible densité en zone périurbaine (mitage) : il faut en priorité utiliser les axes de transports collectifs comme axes d’urbanisation et, devant la saturation déjà constatée de ceux-ci, alors que leur part dans les déplacements est encore faible, il est urgent de prévoir leur extension.

Le bâtiment et la ville soumis au réchauffement climatique

Si le réchauffement climatique peut être considéré comme un facteur favorable en hiver, à condition que les régulations des systèmes de chauffage du parc existant tiennent compte des périodes où les besoins sont plus faibles, il n’en va pas de même en été où il s’agit d’un facteur aggravant. La saison chaude devrait à la fois s’intensifier (canicules plus fréquentes) et s’allonger. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les besoins potentiels de climatisation pourraient augmenter au point de devenir plus importants que les besoins de chauffage en zone littorale et en plaine, surtout dans les villes soumises à l’effet d’îlot de chaleur urbain (ICU, lire article suivant). Là encore, la conception bioclimatique des bâtiments doit permettre de réduire les températures moyennes des habitations, notamment par la protection solaire, l’inertie et l’isolation thermiques et la ventilation nocturne quand c’est possible. Mais le grand enjeu sera de réduire l’ICU.

Pour réduire l’ICU, il est difficile d’avoir une action sur les chaleurs anthropogéniques, à moins d’interdire toutes les pollutions thermiques et notamment celles dues à la climatisation. La question des apports de la végétalisation pour le rafraîchissement des villes reste à étudier dans le contexte climatique méditerranéen. Celle de la brumisation des espaces, un des moyens de limiter les échauffements à l’échelle de la rue, est elle aussi posée : si cette technique reste dépendante de la disponibilité de la ressource en eau dans la région, il faut noter que l’efficacité du refroidissement évaporatif est plus grande dans la région grâce à la sécheresse de l’air (ce qui est moins vrai sur le littoral). Cette brumisation serait un moyen de soustraire les végétaux urbains au stress thermique qui devrait s’aggraver. Il est important de noter que l’usage de la brumisation ne serait que temporaire, l’efficacité la plus grande se situant en fin d’après-midi, dans le but de devancer et d’amplifier le refroidissement nocturne, très attendu pour compenser l’ICU qui justement est plus marqué la nuit.

zoom 10. L’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE

À l’origine, c’est l’art de concevoir et réaliser des bâtiments capables de récupérer et gérer intelligemment les apports solaires en hiver (« systèmes passifs ») et de conserver de manière naturelle un minimum de fraîcheur en été, sans recourir à la technologie complexe des installations de chauffage solaires ou de climatisation, mais simplement en ayant recours à des formes favorables et à des matériaux thermiquement performants (inertie et isolation thermiques).

Enfin, compte tenu des forts taux d’ensoleillement, une autre action consisterait à augmenter l’albédo des zones urbaines afin de réduire les échauffements diurnes. Il s’agirait de mettre en œuvre des solutions techniques (ombrages de voiries, toitures blanches) dont la fonction serait de renvoyer au maximum le rayonnement solaire vers l’espace (l’urbanisme traditionnel méditerranéen faisait largement appel au blanchissement des façades…). Une solution qui allierait tous les avantages cités précédemment serait l’avènement d’une agriculture urbaine de type potager sur tous les espaces libres et les terrasses accessibles de la ville.

1.77. L’îlot de chaleur urbain en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Par P. CARREGA

La question de l’îlot de chaleur urbain (ICU) est complexe dans les détails, car cet excès de chaleur en ville par rapport à la campagne environnante n’est pas toujours d’origine urbaine. Il convient d’abord de définir le niveau de hauteur auquel on fait référence, ce qui évite les quiproquos, chaque niveau faisant, de plus, appel à des techniques de mesure différentes :

- L’ICU de surface (toits, rues, parkings, etc.) est le domaine des télédétecteurs qui utilisent des thermographies infrarouges, mais il n’est qu’une température de surface, très différente de celle de l’air en général. Originalité méditerranéenne, il se distingue relativement peu en journée, surtout en été, de la campagne environnante composée de roches et végétation où l’évapotranspiration réelle est faible, d’autant que l’eau est rare en cette saison (ce qui pose le problème des « coulées vertes » censées rafraîchir l’air) ;

- L’ICU de l’air ambiant, dans lequel évoluent les piétons, est celui mesuré sous abri dans des stations météorologiques très rares en ville où les conditions standard de mesures sont généralement inapplicables. Une approche efficace, à condition de tenir compte de la circulation automobile, est la mesure itinérante, permettant de pallier cette quasi absence de mesures fixes en ville. Elle doit cependant être faite à l’heure où l’évolution temporelle des températures (et humidités) est faible : fin de nuit et début d’après-midi ;

- Enfin l’ICU de l’air au-dessus des toits, sur une épaisseur de 20 à 300 m environ, est le plus délicat à mesurer, faute d’instruments fixes. Le suivi instrumental des trajectoires de ballons plafonnants (ballons non déformables gonflés avec un mélange d’hélium et d’air et lestés pour se maintenir à un niveau constant prédéterminé de pression de l’atmosphère, de telle manière qu’ils font corps avec l’air qui les enveloppe) permet toutefois de décrire la circulation de l’air au-dessus de la ville, et de détecter les ICU, qui se manifestent par des ascendances thermiques. Le destin des polluants émis en ville est lié aux caractéristiques de cette masse d’air, qui les fait se diluer en altitude si l’air est ascendant et donc « instable », de jour en principe. Inversement, la stabilité de l’air concentre les polluants, sauf si le vent souffle.

Les plus grandes agglomérations de la région sont littorales et bénéficient de vents généraux fréquents à l’ouest du domaine (Mistral surtout), ou de vents thermiques locaux (brises de mer-terre), mais les mouvements pendulaires de ces brises thermiques recyclent l’air pollué...

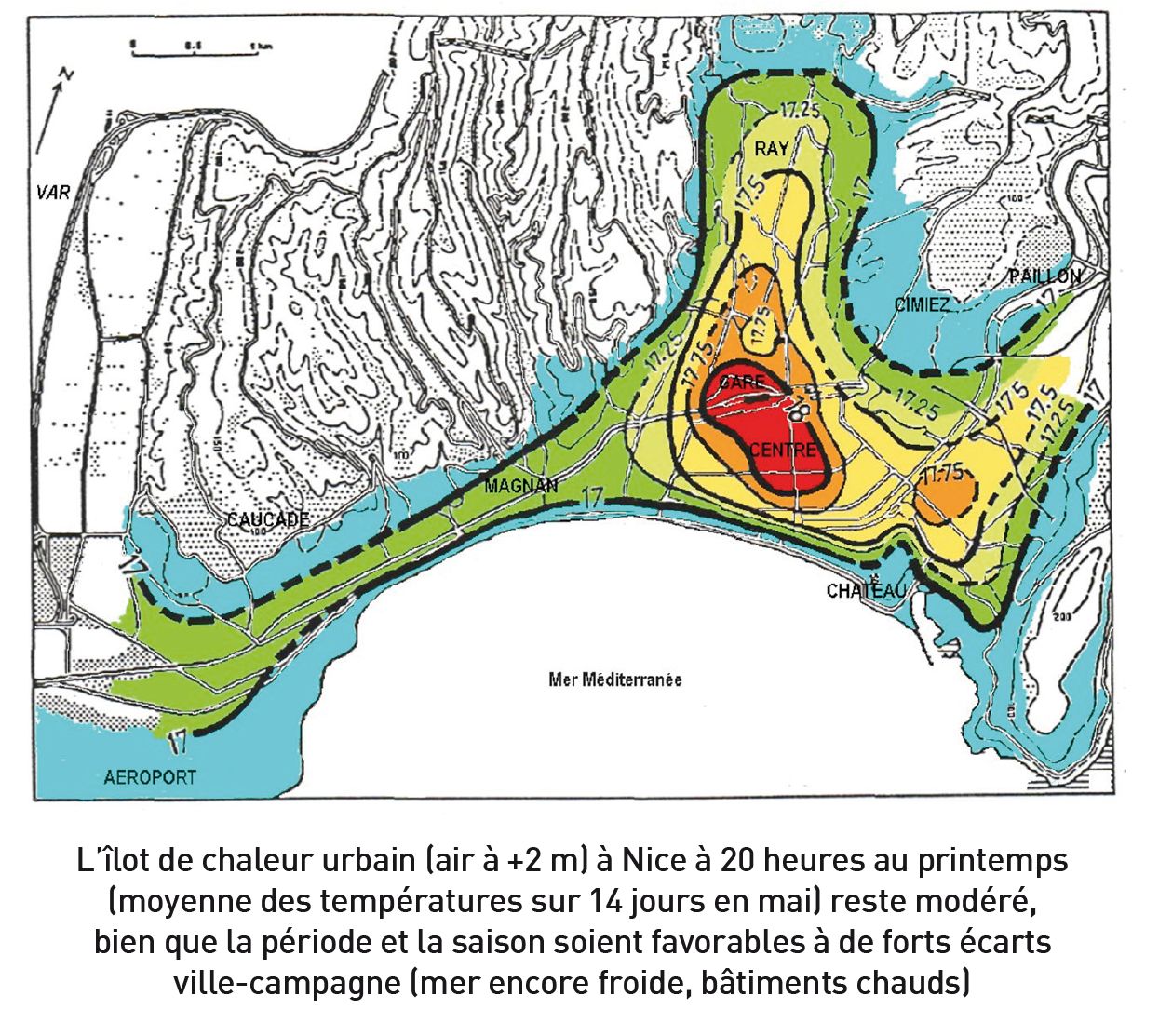

L’ICU varie dans l’espace (il peut être fractionné) et dans le temps : il fait même place, surtout en été, le matin, à un îlot de fraîcheur, grâce à l’ombre des bâtiments retardant l’échauffement diurne, en particulier là où les rues sont étroites. L’intensité de l’ICU s’accroît durant l’après-midi et devient maximale en soirée et la nuit (figure 1).

Les ICU en Provence-Alpes-Côte d’Azur sont d’une relativement faible intensité en règle générale, car le contraste entre substrats urbain et rural est modéré et parce que, dans les agglomérations littorales, le contact terre-mer et le relief proche exercent une influence tyrannique par rapport à l’interface ville/campagne. Ainsi, l’ICU peut être lié à la topographie plus qu’à la ville.

1.127. Les microclimats urbains dans les politiques publiques

Par M.-L. LAMBERT

Les politiques publiques commencent à s’intéresser à la question des microclimats urbains ou îlots de chaleur urbains (ICU). Certaines agglomérations ou villes expérimentent des dispositifs de végétalisation des espaces publics, des murs ou des toitures pour améliorer le confort d’été et lutter contre les ICU, ce qui peut être complexe dans le contexte climatique méditerranéen (végétaux ayant une faible évapotranspiration et donc un pouvoir rafraîchissant limité, ou nécessitant un apport d’eau important). Ces réflexions et pratiques passent aujourd’hui par le biais des PCET (plans climat-énergie territoriaux) qui doivent comporter un volet « adaptation au changement climatique ». Elles utilisent également d’autres vecteurs juridiques : la planification de la Trame verte et bleue urbaine, ou des « chartes de l’arbre ».

La recherche travaille donc, parallèlement, pour intégrer plus clairement ces enjeux dans les documents d’urbanisme. Des projets de recherche sont en cours pour proposer une méthodologie d‘intégration, dans les procédures juridiques et les politiques urbaines, de données quantitatives de microclimat urbain. Les résultats de ces projets permettraient aux collectivités de réfléchir plus systématiquement aux impacts sur le microclimat de leurs choix urbains, en termes de densité, d’artificialisation des sols et d’albédo des matériaux.

1.172. La production du cadre bâti et urbain, espace de socialisation d’une culture des énergies

Par M. TEULE

Les adaptations du cadre bâti aux évolutions climatiques imposent des ruptures dans l’organisation de l’espace, la conception des bâtiments et des procédés constructifs. Les conditions des mutations sont techniques, organisationnelles, socio-économiques et visent un changement culturel, au sens des « formes acquises du comportement » aussi bien de la part des usagers que des producteurs et gestionnaires.

Depuis la fin des années 2000, des avancées techniques et architecturales ont été apportées pour que la construction neuve et la réhabilitation du bâti développent une plus grande maîtrise des dépenses et de moindres impacts environnementaux. Un moteur de l’initiation de ce mouvement en France fut le dispositif « Bâtiment à l’horizon 2010 » porté par le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) et l’ADEME.

Or, s’il y a bien un oublié dans ces grandes avancées imposées que l’on peut qualifier de nécessaire révolution écologique et énergétique, c’est l’usager. L’usager est en effet oublié en tant qu’acteur et concepteur de ses espaces de vie et réduit trop souvent à une cible de produits nouveaux qui, parce qu’ils seraient plus performants, moins polluants, devraient être adoptés naturellement sans discernement des diversités sociales, économiques et culturelles. Quant à la vie dans les nouveaux bâtiments à haute qualité environnementale (HQE) ou à basse consommation, leur impact sur l’évolution des comportements n’est pas à la hauteur des

espérances. Dès lors, il convient de s’extraire d’une conception de la production du bâti qui donne la primauté à la technique, pour aller vers une autre qui associe les usagers à la conception des lieux dont ils usent ou useront.

Aujourd’hui, après 30 années de politique de la ville et plus d’une décennie de pénétration sociale, technique et politique de l’idée du développement durable, la concertation avec les habitants ou les usagers est régulièrement convoquée. En matière d’aménagement, elle est inscrite dans la loi. Des méthodologies variées et éprouvées sont disponibles à tout maître d’ouvrage. Mais la notion de concertation reste peu précise et souvent appelée à des moments qui ne sont pas les plus pertinents pour que l’expertise des utilisateurs d’un bâtiment ou d’un espace urbain puissent tenir un rôle dans la coproduction du projet. Un rôle non pas au même titre et de la même manière que le maître d’ouvrage, ses différents assistants et le maître d’œuvre, mais au titre des personnes qui vivent les lieux quotidiennement qui sont porteuses de connaissances spécifiques issues de la pratique de ces lieux. Prendre en compte cette expertise, c’est favoriser la pertinence des innovations et leur appropriation. Pour ce faire, il s’agit de passer d’une approche de concertation à celle d’association de la maîtrise d’usage au processus du projet.

La maîtrise d’usage n’est pas un contre-pouvoir. Il n’appartient pas aux usagers de se substituer aux autres acteurs, mais d’énoncer et expliciter leurs attentes et d’en débattre avec les autres niveaux d’expertise. Ces paroles et analyses d’habitants ou usagers sont constitutives de la définition des besoins et donnent sens au projet tout en éclairant les processus de changement à mettre en place.

Pour favoriser une adhésion par l’instauration d’un dialogue constructif, l’association au processus d’élaboration du projet des habitants et usagers doit être initiée dès l’émergence de l’idée du projet et accompagner les étapes de diagnostic, de programmation et de conception, mais aussi de réalisation et de début de vie des lieux. Plus largement, c’est l’ensemble des partenaires de l’environnement du projet qui est associé au dispositif de discussions à mettre en place tout au long de ce chemin critique. La prise en compte des avis de chacun, non en tant que tels, mais en tant qu’apports à la réflexion d’ensemble, permet d’enrichir le programme de construction, de réhabilitation ou d’aménagement. On peut se rapporter à ce sujet à la recherche collective coordonnée par le CERFISE, « Réhabiliter avec le territoire » publiée en 2013 et réalisée en partenariat avec la Région PACA et l’ADEME.

Un changement de culture de l’acte de bâtir est ainsi proposé, qui doit faire écho à un autre changement de culture et l’intégrer, celui du système des énergies et des communications : directes (le débat public) et électroniques (circulation, échanges et gestion des données). L’association de la maîtrise d’usage au processus de production du projet ouvre sur d’autres façons de concevoir et réaliser des bâtiments et des espaces urbains, tout en acceptant de mettre en débat la technique et d’accompagner les changements cognitifs nécessaires chez les usagers, les producteurs et les gestionnaires. Pour que cela puisse fonctionner, il est nécessaire que le projet soit porteur de sens pour les individus dans leur diversité, un sens qui leur signifie que les changements visés en matière de consommation et de gestion d’énergie, de comportement dans l’habitat et les lieux de vie et de travail sont utiles et pour de bonnes raisons : des raisons personnelles, des raisons économiques, des raisons sociétales. Il est donc indispensable de clarifier, pour tous, les raisons des villes et des bâtiments « intelligents » que l’on propose d’appeler plutôt « obéissants » – ce qui change la perspective et remet l’humain au centre sans le soumettre à la technique, en prenant conscience que nous sommes dorénavant au sein d’un complexe énergétique instable, en recomposition et ouvert. Ce complexe ne peut plus se penser sans les technologies de la communication, ni la socialisation des cultures de l’énergie.

1.211. Déplacements et mobilité

Les déplacements automobiles, responsables d’une part importante des rejets de gaz à effet de serre en Provence-Alpes-Côte d’Azur, constituent un enjeu majeur dans la lutte contre le changement climatique. Ils relèvent de la mobilité quotidienne, mais aussi de la mobilité de loisir, du tourisme et du trafic de transit. Cette importance des émissions liées à l’automobile, doit-elle conduire à vouloir limiter la mobilité ? C’est oublier que la mobilité n’est pas une fin en soi, mais un investissement dans le but de réaliser une activité au bout du déplacement. L’important n’est pas tant la mobilité que l’accessibilité, c’est-à-dire la possibilité d’accéder à des ressources localisées, qui dépend certes des conditions de transport, mais aussi de la localisation des aménités (biens ou services). Ainsi, pour limiter les impacts de la mobilité sur le changement climatique, l’enjeu n’est pas de limiter à tous crins la mobilité, mais d’assurer une bonne accessibilité (notamment car c’est une condition du développement économique) qui soit la plus indépendante possible de l’automobile.

Dans cette perspective, l’amélioration de l’offre alternative à la voiture (train, bus, modes doux) apparaît comme condition nécessaire pour offrir un réel choix modal pour tous les types de déplacements, mais pas comme une condition suffisante. Il est en effet obligatoire d’agir en parallèle sur les localisations des aménités pour offrir les conditions de possibilité de cette mobilité sans voiture, dont la compétitivité diminue globalement avec la longueur des trajets.

Cela passe notamment :

- par la recherche d’une plus grande mixité des fonctions aux échelles locales. L’augmentation de la densité étant ici un levier stratégique. Ces territoires denses et fonctionnellement mixtes doivent en outre être désirables en termes de qualité de vie pour limiter l’attrait du périurbain ;

- par une meilleure articulation transport-urbanisme en localisant les générateurs de trafic à proximité des infrastructures majeures de transport, afin d’éviter au transport « de courir indéfiniment après la ville » ;

- aux échelles plus vastes, par une évolution de l’organisation territoriale, aujourd’hui très éclatée et peu dense, au profit d’une organisation multipolaire avec des liaisons inter-pôles de qualité en transport public.

Assurément, la réalisation de ces objectifs va de pair avec une amélioration de la coordination des acteurs du secteur des transports agissant aux différentes échelles. Au-delà de la seule question du transport, il est important de préciser qu’ils concourent aussi à l’émergence de territoires plus résilients face à la raréfaction et à la hausse à venir du prix de l’énergie et face au vieillissement de la population.

1.232. Les risques naturels, une contrainte pour l’aménagement du territoire : quelles conséquences du changement climatique sur les inondations ?

Par J. DOUVINET

Les études et les modèles développés pour anticiper les évolutions pluviométriques en région PACA donnent des informations incertaines et qui paraissent a priori paradoxales : certaines montrent un maintien des cumuls annuels, mais une intensification des pluies, tandis que d’autres montrent une diminution des pluies de forte intensité pour quelques stations météorologiques depuis 1950. Dans le cas d’une intensification des pluies, on pourrait craindre une recrudescence des crues principalement due à l’augmentation de l’urbanisation et de facto des sinistres, puisque les enjeux implantés en zones inondables n’ont cessé de s’accroître au cours des trente dernières années. Les Alpes-Maritimes (+9200 logements en zones inondables entre 1999 et 2008), le Var (+8300 logements) et le Vaucluse (+5800 logements) font partie des six départements les plus affectés par la pression foncière dans ces espaces en France. Des documents réglementaires imposés par les services de l’État existent pourtant pour essayer de contrôler l’urbanisation (les plans de prévention du risque inondation notamment), mais leurs effets sont limités (70% des logements construits en zones inondables dans le Var ont bel et bien été autorisés dans des communes dotées de PPRI…). Les pluies exceptionnelles de l’année 2014 ne sont d’ailleurs pas les seuls responsables de l’ampleur des dommages matériels et humains. Autre élément qu’il convient de rappeler : la région PACA connaît depuis plusieurs siècles ces crises hydrologiques qui à l’échelle d’une vie humaine paraissent exceptionnelles (la période de retour de la crue de 1992 à Vaison-la-Romaine est estimé entre 80 et 150 ans par exemple). Toutefois, ces inondations ne sont pas nouvelles, si on tient compte des similarités dans les facteurs à leur origine et dans la forte prédisposition des bassins à réagir en cas de pluies de forte intensité. Au final, dans le cas d’un accroissement du risque inondation, il convient d’informer la population dès que possible pour éviter tout dysfonctionnement et amoindrir les dommages matériels et humains associés. Le plus dramatique serait d’avoir, malgré les aménagements et les efforts réalisés depuis plus de trente ans, par la Compagnie nationale du Rhône (CNR) notamment, une grande inondation sur d’importants cours d’eau (Rhône, Durance ou Var). Pour y faire face, le Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de l’Énergie a créé un système de vigilance (consultable sur www.vigicrues.fr). Les grands cours d’eau de la région PACA font désormais l’objet d’une surveillance de la part des services de l’État (mise en place sur la Narturby depuis les inondations du 15 juin 2010), avec des messages de vigilance. Les plus petits cours d’eau (à l’origine de crues subtorrentielles et rapides) demeurent par contre dépourvus d’un tel système (plus de 7500 km de linéaires de cours d’eau dans le Var par exemple). Des expérimentations pour pallier ce manque sont en cours et la demande est urgente au regard du nombre de secteurs potentiellement réactifs et dommageables. Les événements de juin 2010, septembre 2011, janvier et octobre 2014 nous l’ont bien rappelé. Dans le cas d’une baisse du volume des pluies, on peut penser à une diminution des inondations en période estivale. Toutefois, l’assèchement des sols va augmenter la sensibilité au ruissellement et les inondations pourraient apparaître pour des cumuls de pluies plus faibles (d’autant plus si l’intensité horaire se maintient, point sur lequel les modèles ont tendance à converger). Cette tendance semble en tous cas plausible à une échelle micro-locale.