Par Y. BIDET et V. JACQ

Un réchauffement des températures de l’air qui s’accentuera

Les simulations mettent en évidence un signal fort d’augmentation des températures, signal déjà perceptible dans les séries climatiques de la fin du XXe siècle. En moyenne annuelle, l’écart pourrait être de l’ordre de +1,9°C à +4,6°C par rapport à la période de référence 1976-2005, selon la zone géographique et le scénario d’émissions à la fin du XXIe siècle.

Les températures seront plus douces l’hiver. Par exemple, le nombre de jours de gel annuel à Embrun, dans le scénario le plus pessimiste, serait compris à la fin du siècle entre 40 et 50, alors qu’il est aujourd’hui d’une centaine. Ceci entraînera une diminution du manteau neigeux, au moins aux altitudes moyennes, soit environ 1500 m d’altitude.

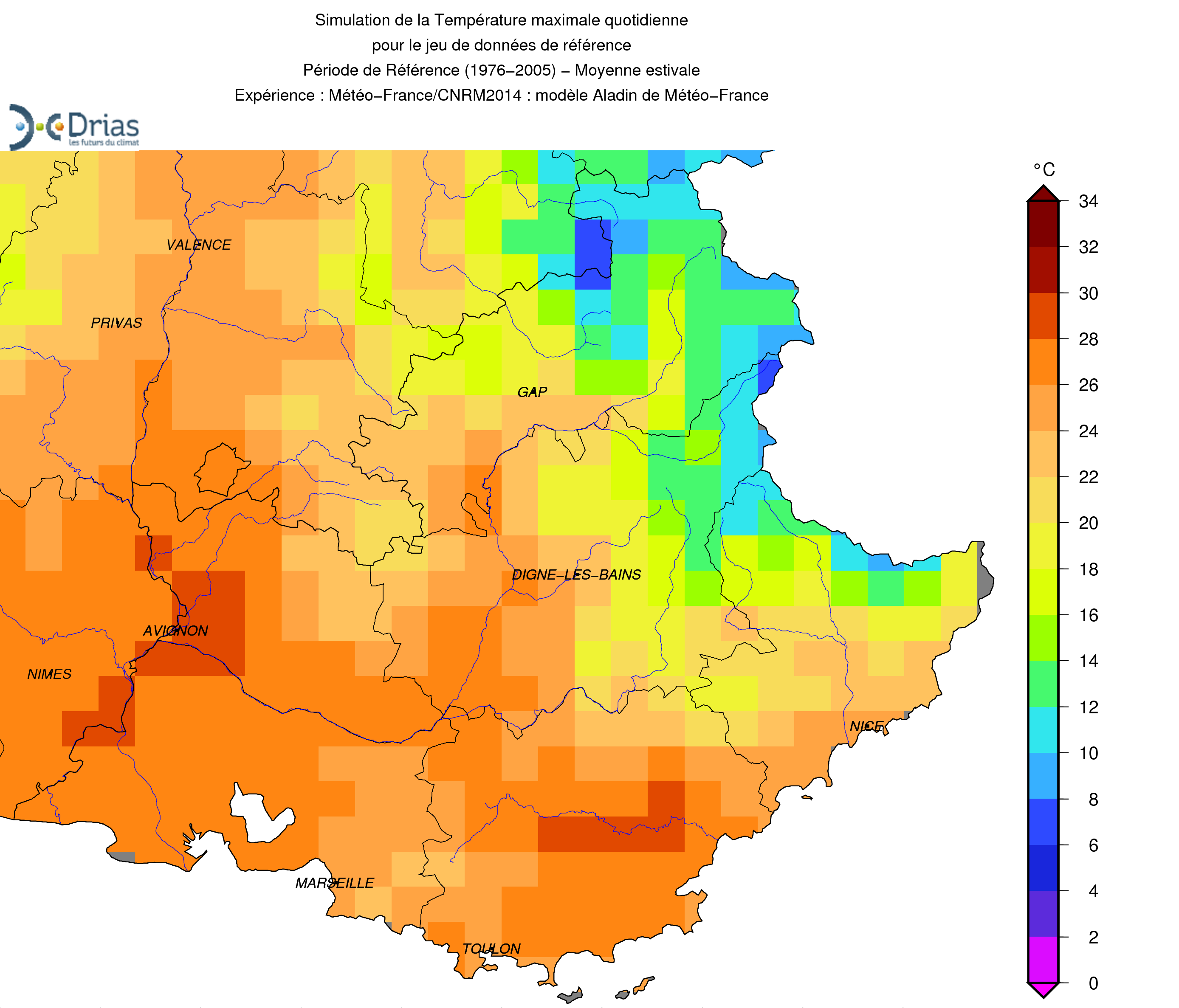

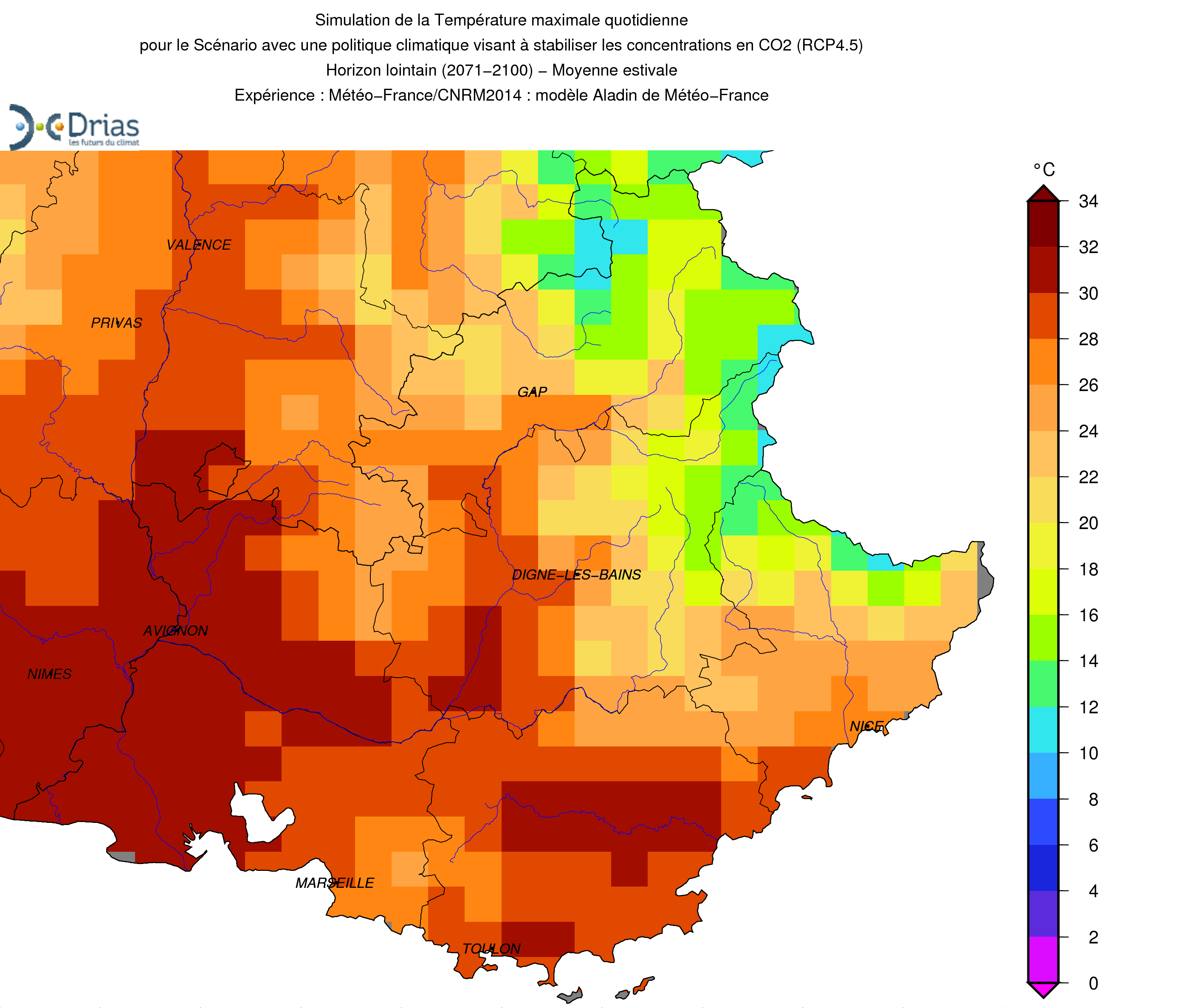

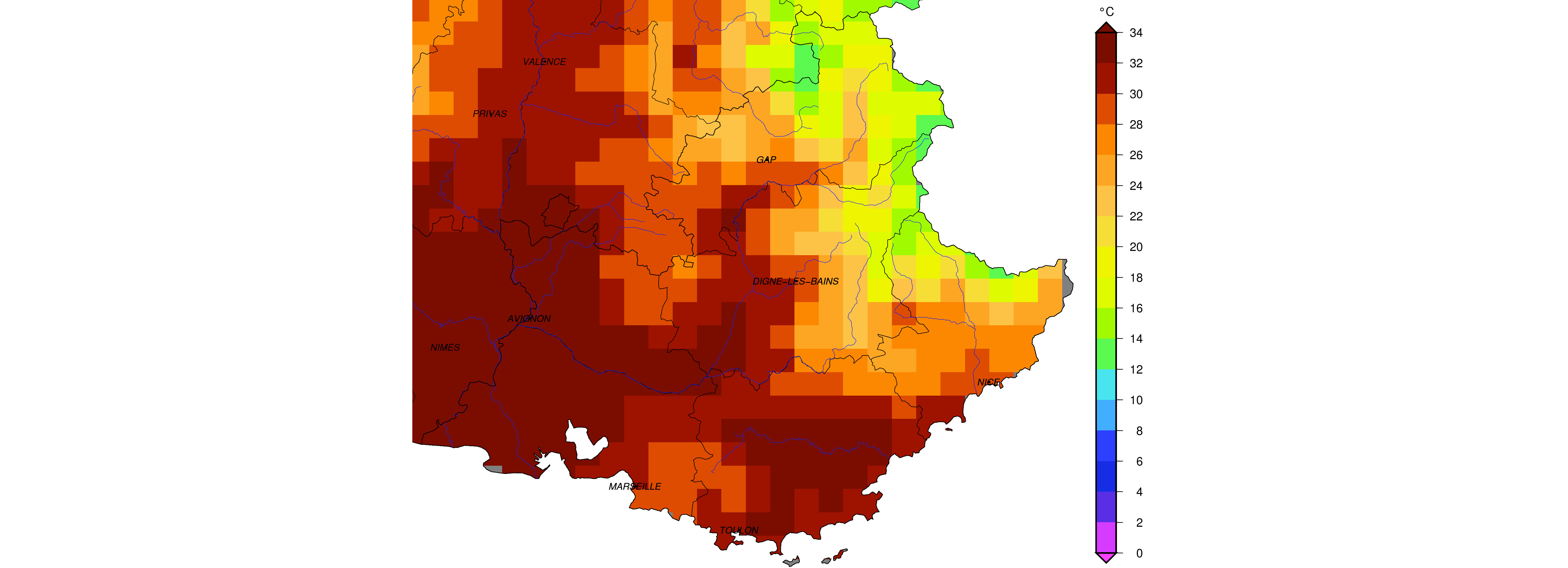

Les étés quant à eux, déjà très chauds sur notre région, seront encore plus torrides avec une élévation moyenne

de +1,2°C à +5,7°C par rapport à la référence. Cette tendance sera plus marquée sur les températures maximales, comme en témoignent les cartes ci-dessous représentant l’évolution de la température maximale de l’air au cours des mois d’été (juin à août) en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, issues du modèle ALADIN de Météo-France pour la fin du XXIe siècle en fonction des scénarios (source : www.drias-climat.fr).

Pour Aix-en-Provence, l’anomalie (ou écart) des températures estivales serait à la fin du XXIe siècle de l’ordre de +3,4°C pour le scénario intermédiaire (RCP4.5) et de +6°C pour le scénario le plus pessimiste (RCP8.5). À titre de comparaison, l’anomalie de la température de l’air moyenne à Aix-en-Provence de l’été 2003 a été de +3,5°C. La canicule de 2003 deviendrait donc en Provence-Alpes-Côte d’Azur un événement quasi normal, voire frais, dans la seconde moitié du XXIe siècle.

Température maximale quotidienne pour le jeu de données de référence

Période de référence (1976-2005)

Moyenne estivale

Température maximale quotidienne pour le jeu de données de référence

Période de référence (1976-2005)

Moyenne estivale

Température maximale quotidienne pour le scénario RCP4.5

Horizon lointain (années 2071-2100)

Moyenne estivale

Température maximale quotidienne pour le scénario RCP4.5

Horizon lointain (années 2071-2100)

Moyenne estivale

Une incertitude persistante sur l’évolution des précipitations

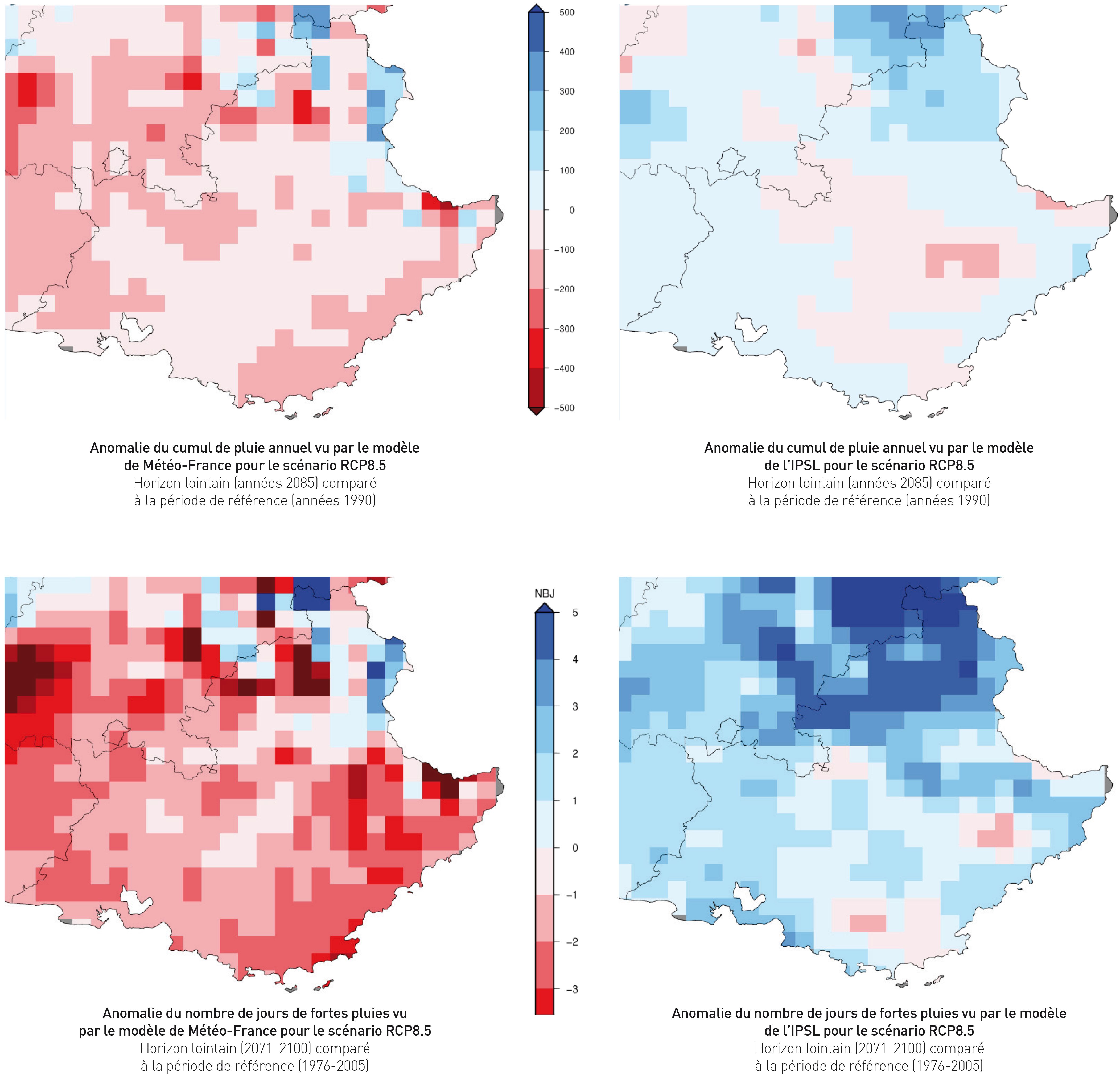

Le signal concernant l’évolution des précipitations en Provence-Alpes-Côte d’Azur est encore moins net que celui obtenu sur la France entière. Les projections climatiques fournies par les modèles montrent en effet sur notre région des évolutions très souvent contradictoires, que ce soit sur la quantité globale de précipitations annuelles ou sur le nombre de jours de fortes précipitations (pluies supérieures à 20 mm, soit 20 litres/m² sur une journée). Ce comportement est illustré par les cartes suivantes qui montrent que le modèle de Météo-France estime globalement une diminution à la fois de la quantité de pluie annuelle et du nombre de jours de fortes pluies, alors que le modèle de l’IPSL va dans le sens d’une augmentation de la quantité de pluie.

Sur l’évolution annuelle, les seuls points d’accord entre les deux modèles concernent les massifs frontaliers de l’Ubaye et du Queyras, où les pluies devraient être plus fortes (en moyenne sur l’année et nombre de jours de fort cumul), et la Haute-Provence où une petite diminution du cumul annuel est attendue.

Malgré ces différences, les deux modèles convergent pour indiquer une tendance à la diminution des pluies estivales sur une grande partie de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Conjugué à la hausse importante des températures de l’air, ce phénomène devrait accentuer la sécheresse des sols en été et avoir des conséquences notables sur la gestion de la ressource en eau et la sensibilité des forêts aux incendies, dans une région déjà très vulnérable sur ces aspects.

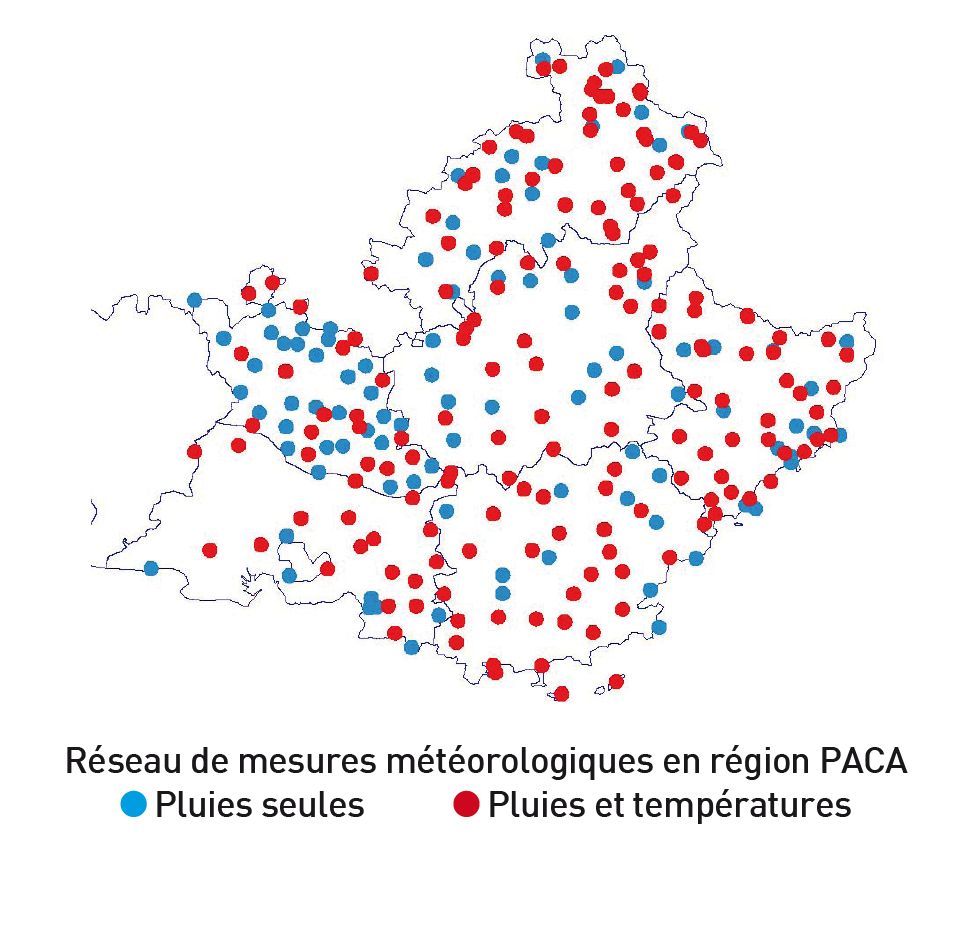

ZOOM 3. Réseau de mesures régional de Météo-France

Au 1er janvier 2015, Météo-France dispose de 267 points de mesure de la pluie et 172 points de mesure des températures dans sa Base de Données Climatologiques pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les postes mesurant d’autres variables que températures et précipitations sont au nombre de 95 pour le vent, 85 pour l’humidité et 18 pour le rayonnement.

Ces données, disponibles sur de longues périodes dépassant parfois 100 ans, permettent, par l’établissement de statistiques, de définir le climat moyen en un lieu, mais aussi d’étudier et de quantifier son évolution. Pour la région, nous disposons de 30% de longues séries (série supérieure à 50 ans et comprenant moins de 10% de manques) de températures (52 sur 172) et de 40% de longues séries de précipitations (107 sur 267).

Sur certains de ces points, Météo-France a établi des séries mensuelles homogénéisées dans lesquelles on a éliminé les ruptures non imputables au changement climatique. Ces séries sont, en Provence- Alpes-Côte d’Azur, au nombre de 89 pour les pluies, 23 pour les températures minimales et 28 pour les températures maximales. Elles permettent de chiffrer de façon précise les évolutions déjà observées.

LES PROJECTIONS CLIMATIQUES

Depuis 2013, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) présente ses projections climatiques pour le XXIe siècle basées sur de nouveaux scénarios, appelés Representative Concentration Pathways (RCP), décrivant l’évolution des concentrations de gaz à effet de serre (GES). Les RCP sont un ensemble de projections des composantes du forçage radiatif causé par les changements de la composition de l’atmosphère. Ils sont au nombre de quatre, du plus « écologique » (RCP2.6 qui correspond à une concentration approximative de 475 parties par million (ppmv) équivalent CO2 en 2100) au plus « productiviste » (RCP 8.5, équivalent à 1300 ppmv eq CO2 ) qui correspond à la poursuite de la tendance actuelle d’augmentation des concentrations de GES. Les scénarios intermédiaires sont les RCP4.5 et RCP6. Le RCP2.6 est le seul scénario d’émissions qui limite le réchauffement climatique à 2°C. Les projections climatiques utilisent ces RCP comme données d’entrée et sont assorties d’incertitudes qui sont de deux ordres : celles liées à la variabilité climatique intrinsèque et chaotique du système climatique, et celles liées aux limites de nos connaissances et de leur représentation par nos modèles.