Le climat méditerranéen est avant tout caractérisé par une sécheresse et une chaleur estivales, et secondairement par la relative douceur des températures hivernales. Les précipitations en Provence-Alpes-Côte d’Azur dépassent 500 mm par an en moyenne, mais varient fortement d’une année ou d’un mois sur l’autre : à de longues périodes sèches peuvent succéder des averses d’une intensité remarquable.

Situation générale

Ce climat de latitudes moyennes au sein de la zone dite « tempérée » est en fait intermédiaire entre la zone froide polaire et la zone chaude intertropicale (Figure 1).

Elle connaît donc des étés et des hivers bien différenciés, et comme le climat méditerranéen se trouve en marge sud, elle bénéficie d’un fort apport radiatif solaire.

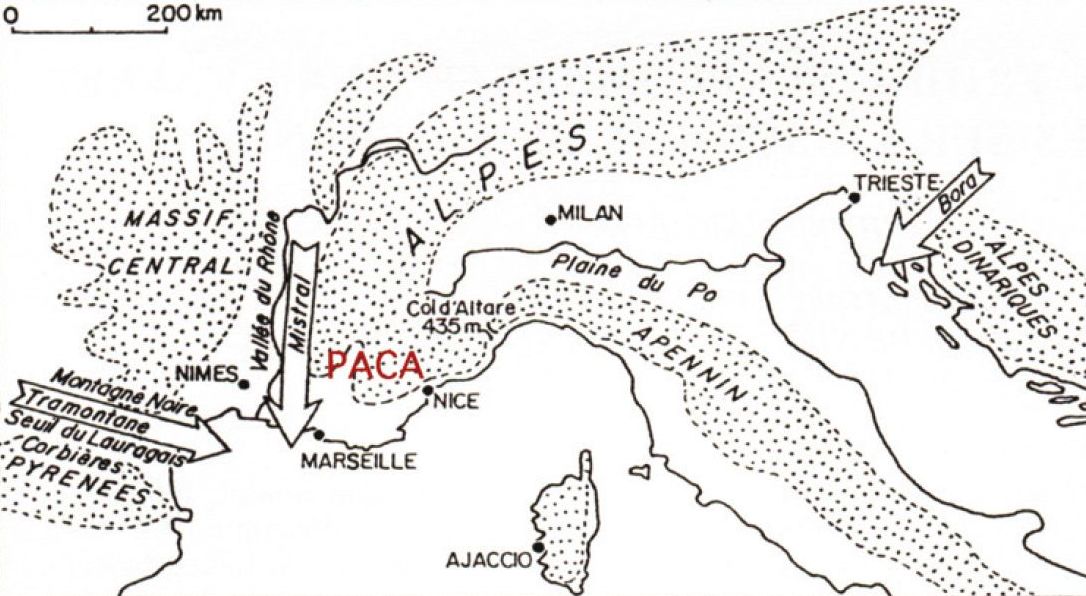

Dans le sud-est de la France et plus particulièrement en région PACA qui est partiellement isolée des flux de nord par des reliefs marqués (Massif central et Alpes) qui font barrière, l’arrivée en surface de l’air froid en provenance du nord est freinée. Cependant, deux trouées (seuil du Lauragais à l’ouest et vallée du Rhône au nord-ouest) constituent des axes de communication avec le monde non méditerranéen et permettent des échanges accélérés de masses d’air qui se dirigent du nord vers le sud (Tramontane ou Mistral) ou l’inverse (vent d’Autan ou vent du sud qui prend de la vitesse en vallée du Rhône).

Une autre caractéristique remarquable, outre les barrières montagneuses trouées au nord (Figure 2), est l’existence d’une grande réserve d’eau chaude ou tiède, la mer Méditerranée, qui fournit non seulement de la chaleur en hiver (température de l’eau d’environ 12°C minimum), mais aussi beaucoup de vapeur d’eau, donc d’humidité à l’air, matière première de la pluie sous certaines conditions.

Conséquences et spécificités

En plus d’un rayonnement solaire puissant et régulier, cette position en marge sud de la zone tempérée assure à la région PACA une circulation atmosphérique anticyclonique dominante ou du moins plus fréquente que dans la moitié nord du pays, surtout en été, ce qui explique l’absence de précipitations durant cette période. Cette subsidence anticyclonique qui concerne toute la troposphère, vu son origine subtropicale (anticyclone des Açores), s’oppose au soulèvement de l’air qui est une condition nécessaire à la pluie.

En hiver, les perturbations cycloniques de secteur ouest apportent des pluies, mais leur trajectoire demeure rarement centrée à notre latitude et leur fréquence est modérée. De plus, la présence de reliefs, comme les Cévennes ou les Préalpes de Grasse, provoque un effet de foehn par flux d’ouest, engendrant du vent fort, mais aussi soleil, chaleur et sécheresse.

Dès le début de l’automne et jusqu’au printemps, avec la reprise d’une circulation atmosphérique assez dynamique, il arrive que de puissants talwegs froids d’altitude descendent à des latitudes basses sur la Méditerranée, ce qui génère des cyclogénèses liées à la circulation méridienne de secteur sud, advectant de l’air chaud et humide dans les basses couches de l’atmosphère. Dans ce contexte, se produisent les « pluies cévenoles » et les averses orageuses parfois excessives capables d’apporter la quantité moyenne d’un mois de pluie en seulement une heure…

Ces effets de latitude et de protection due au relief au nord de la région font que le vent synoptique est le plus souvent faible. Mais, dès que ce dernier s’installe de secteur nord-ouest à nord-est, principalement pendant la saison froide, il augmente vite en fréquence à l’ouest de la région où souffle le Mistral.

Le deuxième vent en termes d’occurrence est le vent d’est, marin, lui aussi renforcé en vitesse par les Alpes au nord qui le canalisent, vent souvent associé à une dégradation imminente du temps et à des précipitations.

La nébulosité assez faible et les calmes synoptiques favorisent la circulation atmosphérique locale faite de brises thermiques, vents liés aux différences de températures, donc de pression à la surface du sol, entre terre et mer d’une part, et entre montagne et vallée, d’autre part.

Les conséquences sont une ventilation assez faible en général (favorisant la pollution de l’air), avec un renversement de la direction du vent en matinée et en fin d’après-midi (contribuant à recycler les polluants). Dans les vallées et cuvettes, les inversions thermiques sont la règle, pouvant produire de fortes gelées près de la mer et contribuant à créer de forts gradients thermiques nocturnes.

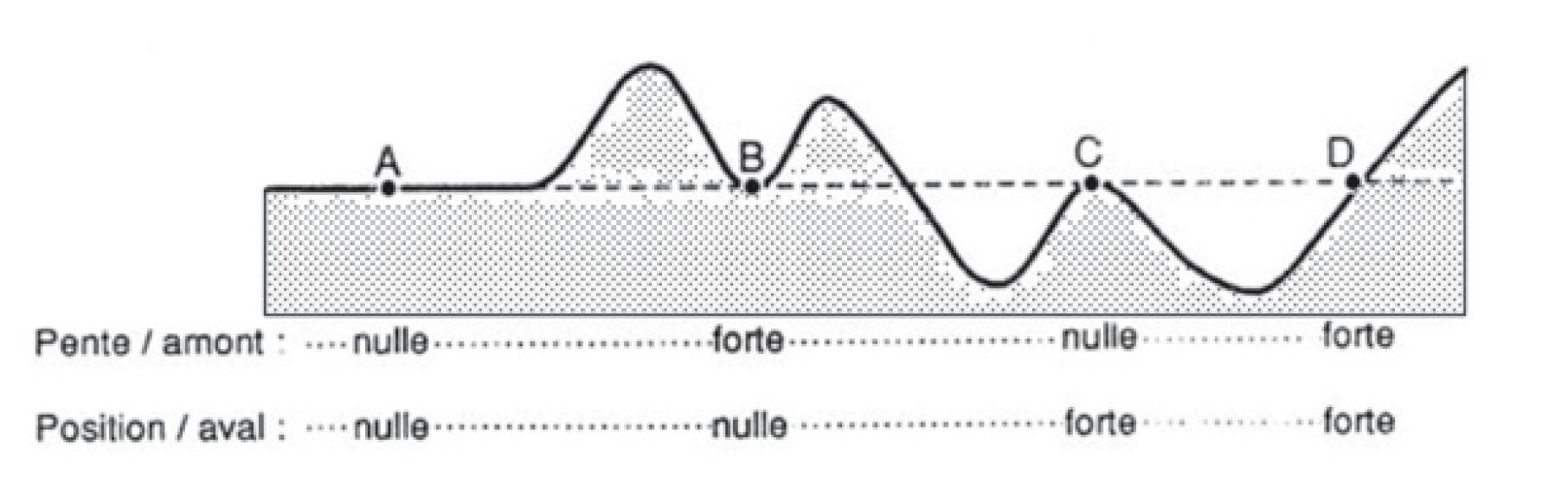

La topographie est donc reine pour modifier le climat à l’échelle locale (topoclimatologie) en fonction non seulement de l’altitude, de l’éloignement de la mer, de l’exposition, mais aussi de l’encaissement, de la valeur des pentes, etc. (Figure 3). De ce fait, il existe une kyrielle de nuances climatiques locales.

Sommaire du cahier