Les forêts méditerranéennes sont également tributaires de phénomènes physico-chimiques moins connus, comme la pollution de l’air. L’ozone troposphérique, dont les concentrations peuvent atteindre des niveaux records en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, est un polluant atmosphérique qui altère la santé des végétaux, mais aussi de la faune et de l’homme. Il est très dépendant des émissions des polluants primaires et des conditions météorologiques. Le changement climatique pourrait renforcer son impact, si des mesures efficaces ne sont pas prises.

Dans la troposphère, l’ozone (O3) est un polluant produit principalement par la transformation, sous l’effet du rayonnement solaire et de la température de l’air, des oxydes d’azote (NOx) et des composés organiques volatils (COV) émis majoritairement par les activités humaines. Le transport de l’O3 et de ses précurseurs émis en zones urbaines, les émissions plus importantes de COV biogéniques (terpènes par exemple) et la faible destruction de l’O3 par le NO essentiellement émis par les véhicules, expliquent le fait que les concentrations en O3 soient plus élevées en zone rurale qu’en zone urbaine. Le changement climatique et la pollution à l’O3, gaz à effet de serre, sont liés. L’augmentation de la température moyenne de l’air et de l’intensité du rayonnement solaire engendre une augmentation des concentrations en O3.

Le pourtour méditerranéen est l’une des régions les plus fortement touchées dans le monde par le changement climatique actuel (IPCC, 2013) et réunit les conditions

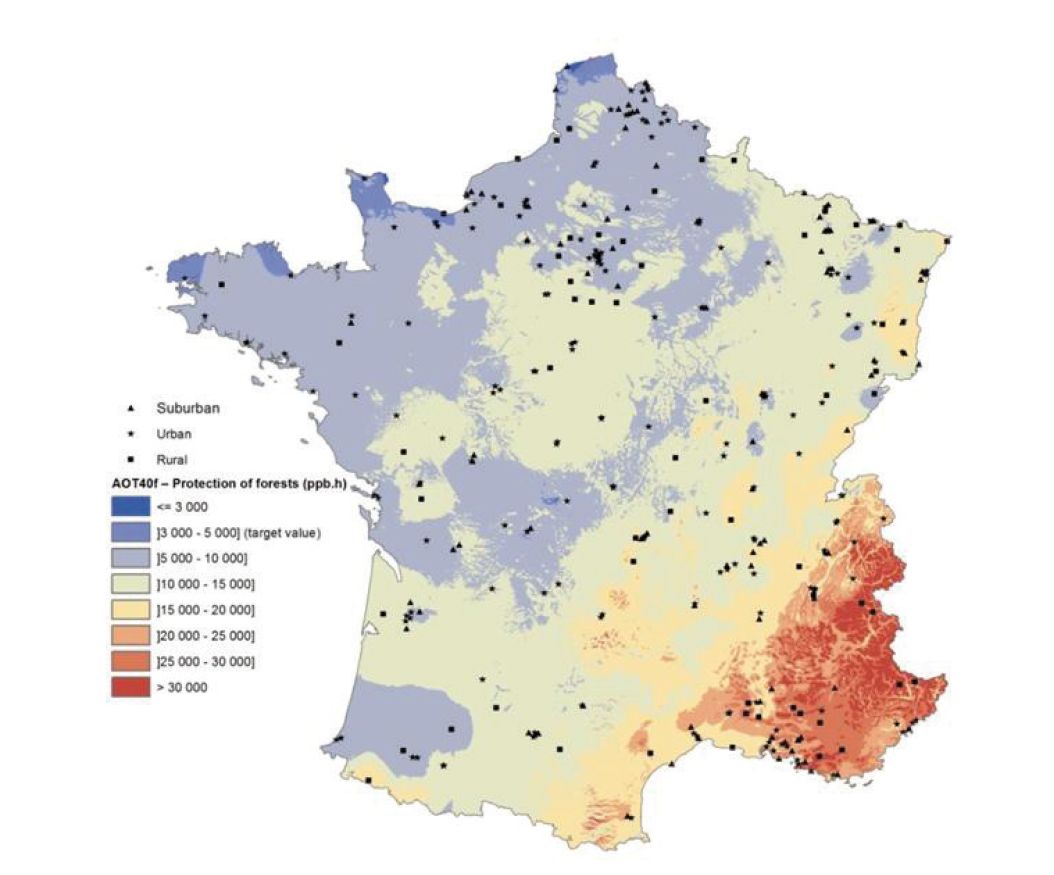

idéales de formation de l’O3 : zone densément urbanisée, ensoleillement important et fortes températures (EEA, 2005). Les politiques de réduction des émissions de précurseurs d’O3, au sein de l’Union européenne depuis le début des années 1990, sont plutôt efficaces en zone rurale, alors que les concentrations en O3 augmentent en ville. L’O3 devient donc un enjeu majeur dans les zones urbaines, périurbaines et rurales. Le sud-est de la France, où les concentrations en O3 excèdent largement les seuils de protection pour la santé humaine et la santé des forêts (Figure 8), peut être considéré comme un cas d’étude pour évaluer les impacts du changement global sur les forêts. Les concentrations importantes en ozone provoquent des symptômes spécifiques sur les arbres et arbustes, et les précédentes observations du Groupe International d’Etudes des Forêts Sud-européennes (G.I.E.F.S) ont permis de mettre en évidence la forte sensibilité de certaines espèces arborées. Dans le contexte actuel, une détérioration (symptômes spécifiques à l’ozone : défoliation, décoloration) de la couronne d’espèces omniprésentes de pins (Pinus halepensis, Pinus sylvestris, Pinus nigra, Pinus cembra) est observée. Comme les conifères et les mélèzes, certains feuillus (hêtres, saules et tilleuls) sont très sensibles. De toute évidence, si de tels bouleversements écologiques sont observés de nos jours alors que le climat, dans le sud-est de la France, s’est réchauffé au cours des 20 dernières années de +0,5 à +1,1°C, on peut s’attendre, avec l’augmentation des températures de l’air de +1,9 à +4,6°C, et une diminution des précipitations comprise entre -13 à -47%, à l’horizon 2100, à une détérioration des essences sensibles.

Figure 8. AOT40 en France, période 1999-2012 : le risque d’endommagement des forêts, lié à la pollution à l’ozone, devient élevé lorsque l’AOT 40 excède 5000 ppb.h (sources : Pierre Sicard, ACRI-HE / Philippe Rossello, GeographR)

Figure 8. AOT40 en France, période 1999-2012 : le risque d’endommagement des forêts, lié à la pollution à l’ozone, devient élevé lorsque l’AOT 40 excède 5000 ppb.h (sources : Pierre Sicard, ACRI-HE / Philippe Rossello, GeographR)

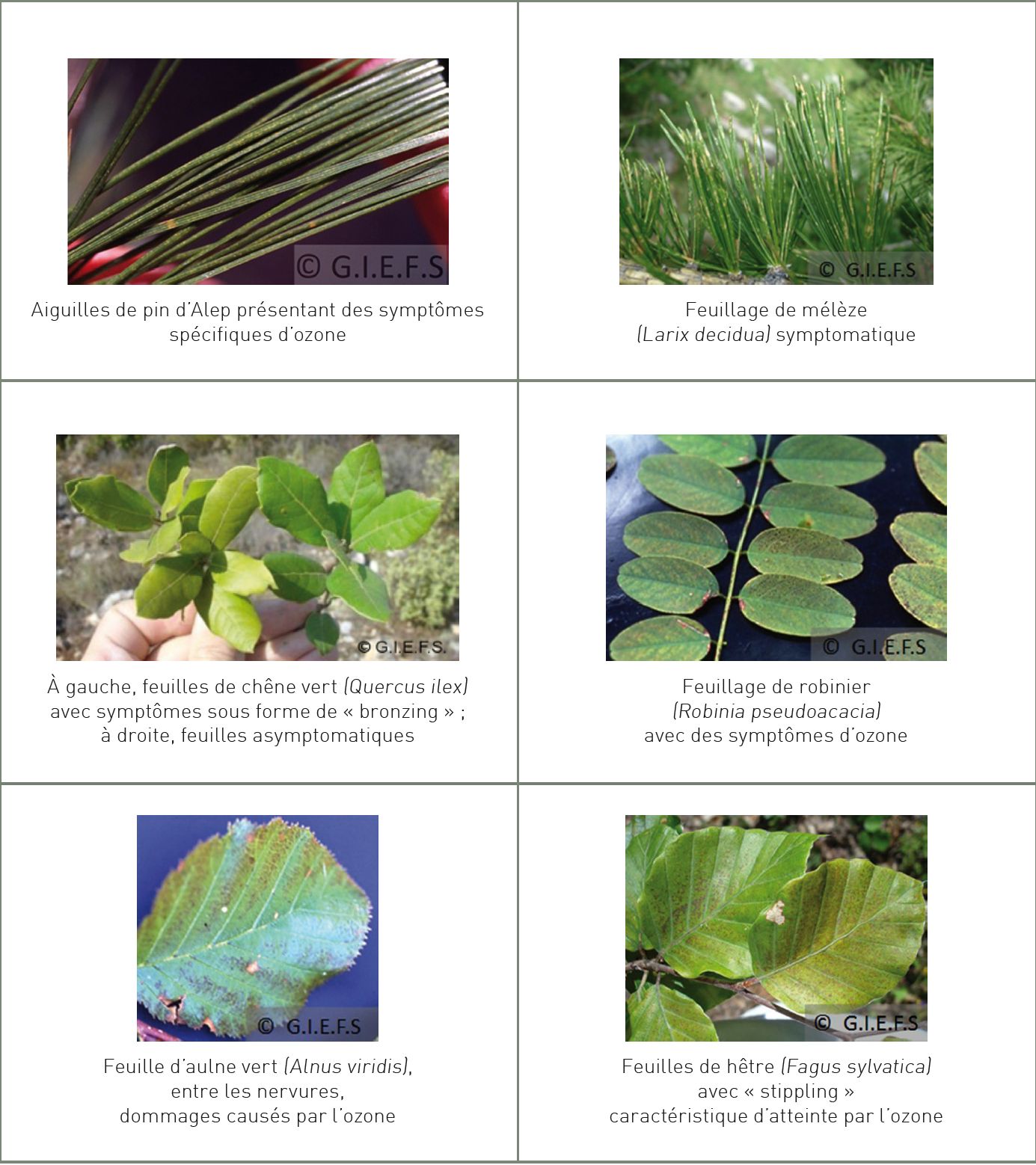

À certaines concentrations (supérieures à 40 ppb), l’O3 troposphérique a des effets nocifs sur la santé humaine et la végétation. À ce jour, l’O3 est le polluant atmosphérique le plus préoccupant pour les forêts. L’O3 pénètre dans les feuilles, à travers les stomates, et se dégrade instantanément au contact des cellules, entraînant des réactions en chaîne pouvant aboutir à la mort de celles-ci. Les niveaux actuels d’O3 sont suffisamment élevés pour affecter les arbres en induisant des nécroses foliaires (taches de couleur jaune), une chute prématurée des feuilles, une diminution de la teneur en chlorophylle des feuilles (chlorose), une modification de l’ouverture des stomates et donc une réduction du taux d’activité photosynthétique. L’expression (intensité, positionnement, couleur, forme) des symptômes spécifiques à l’O3 est différente entre les conifères et les feuillus (Figure 9). Les dommages entraînent une diminution de la croissance et un affaiblissement des plantes, les rendant plus sensibles aux attaques parasitaires et aux aléas climatiques (sécheresse par exemple). D’un point de vue microscopique, l’O3 affecte principalement les chloroplastes avec une incidence sur leur taille et leur nombre (réduction), mais aussi sur la structure des thylacoïdes et l’accumulation de plastoglobules. Des études ont démontré que les effets de l’O3 sur la végétation ne dépendent pas seulement de la concentration en O3 dans l’air ambiant, mais plutôt de la quantité d’O3 pénétrant dans le feuillage (flux stomatique). Alors que les taches chlorotiques sont spécifiques à l’O3 , la défoliation et la décoloration sont causées par un ensemble de facteurs (teneur en eau des sols, température, humidité relative…). Le changement climatique devrait réduire les avantages des politiques de réduction des émissions de précurseurs d’O3, conduisant à une augmentation des concentrations en O3 dans l’air ambiant, et de ce fait à une absorption plus importante de l’O3 par les végétaux.

À l’échelle globale, les niveaux de fond d’O3 troposphérique pourraient tripler d’ici 2100. Toutefois, le climat plus sec et plus chaud en milieu méditerranéen devrait provoquer une sécheresse des sols menant à une plus faible absorption de l’O3. Ces deux effets, agissant en parallèle, mais de manière opposée, pourraient atténuer les effets nocifs de l’O3 sur les forêts. Le changement climatique va multiplier les difficultés pour la gestion forestière avec des impacts importants sur la biodiversité et le secteur socio-économique. Cependant, l’élaboration de politiques coordonnées de réduction des émissions est utile pour atténuer les effets dus à la fois au changement climatique et à la pollution à l’O3. Le Livre vert de la Commission européenne sur la protection des forêts stipule qu’il faut préparer les forêts au changement climatique (7060/10- COM(2010)66) et prendre conscience que ce dernier peut modifier la dynamique forestière naturelle et la capacité d’adaptation. Ainsi, il est nécessaire d’enrichir les connaissances sur les réponses des écosystèmes forestiers face au changement climatique afin de proposer des mesures techniquement et politiquement acceptables.

Figure 9. Les symptômes sur les feuilles et aiguilles spécifiques à l’O3

Figure 9. Les symptômes sur les feuilles et aiguilles spécifiques à l’O3

Sommaire du cahier

- Fonctionnement des systèmes forestiers méditerranéens et changement climatique

- Sylviculture adaptative

- L’impact du changement climatique sur la santé des forêts et le risque d’incendie

- Les signes du changement climatique dans les forêts littorales difficiles à interpréter

- Quel avenir pour les forêts de montagne ?

- Impact de l’ozone sur la forêt méditerranéenne

- Conclusion

- Les synthèses du GREC-SUD en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

- Art et science : immersion en forêt méditerranéenne

- Le tourisme à l'épreuve du changement climatique

- Webinaire - Effets de la pollution de l'air et du changement climatique sur les forêts méditerranéennes

- Réflexions et échanges à Coco-Velten