- 3.88. Fonctionnement des systèmes forestiers méditerranéens et changement climatique

- 3.135. Sylviculture adaptative

- 3.180. L’impact du changement climatique sur la santé des forêts et le risque d’incendie

- 3.215. Les signes du changement climatique dans les forêts littorales difficiles à interpréter

- 3.236. Quel avenir pour les forêts de montagne ?

- 3.252. Impact de l’ozone sur la forêt méditerranéenne

- 3.263. Conclusion

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les contraintes climatiques pèsent lourdement sur l’agriculture, mais aussi sur les forêts qui s’étirent du littoral à la montagne. La forêt couvre près de la moitié du territoire régional avec la présence d’essences très variées. En fonction du climat à l’échelle régionale, des conditions physico-environnementales locales (microclimats), mais aussi de l’urbanisation et des incendies, les conifères (pins d’Alep, pins sylvestres, mélèzes d’Europe…) et les feuillus (chênes verts, chênes pubescents, hêtres…) prospèrent, résistent ou disparaissent. Les événements climatiques extrêmes (sécheresse, canicule, pluies torrentielles…) ont un impact direct sur la santé des arbres et des forêts (dépérissements, par exemple) encore jeunes dans la région. Avec le changement climatique, ces événements extrêmes risquent de s’intensifier à court, moyen et long terme, ce qui aura une incidence environnementale,

terme, ce qui aura une incidence environnementale, sociale et économique encore plus grande qu’aujourd’hui. La survie de certaines espèces passe notamment par une adaptation des pratiques forestières des gestionnaires. Considérée comme un espace de vie et d’activités, à la fois source d’équilibre écologique, de revenus (filière bois, par exemple) et symboles paysagers (patrimoine, tourisme), la forêt joue un rôle principal dans la nature et l’économie régionale.

Cette seconde partie met en évidence les conséquences du changement climatique sur les systèmes forestiers et les risques associés, présente des mesures d’adaptation et souligne le lien encore méconnu entre la pollution de l’air et la santé des arbres. L’objectif est d’évaluer les impacts du changement climatique à travers la compréhension des processus qui interagissent dans les systèmes forestiers.

3.88. Fonctionnement des systèmes forestiers méditerranéens et changement climatique

Le fonctionnement des écosystèmes forestiers et agroforestiers est par nature complexe du fait de leur structure (stratification, dynamique, etc.) et des réseaux d’interactions entre végétaux, animaux et micro-organismes qui participent aux cycles de matière et d’énergie. Le sol, milieu vivant, même s’il ne constitue pas la partie la plus visible de l’écosystème, joue un rôle majeur dans les cycles biogéochimiques pour lesquels les relations entre biodiversité et fonctionnement sont fondamentales.

Un fonctionnement spécifique pour les forêts méditerranéennes ?

Les forêts méditerranéennes étant localisées dans des régions à la géomorphologie tourmentée, où les effets des activités humaines se manifestent depuis près de cinq millénaires et où la sécheresse estivale impose à la végétation une contrainte sévère, leur fonctionnement, structure et dynamique résultent de conditions de non-équilibre. Dans ce contexte, plusieurs éléments peuvent être mis en exergue :

- le stress hydrique, lié à l’existence d’une période sèche estivale qui caractérise le climat méditerranéen et, dans une moindre mesure, la chaleur qui l’accompagne, sont des moteurs du fonctionnement de ces écosystèmes. Les espèces qui les composent, de par leurs adaptations morphoanatomiques, sont potentiellement résistantes ou résilientes aux contraintes climatiques. Mais le stress hydrique estival a un impact à la fois sur l’activité des végétaux, en agissant sur la formation du bois par exemple, et celle des organismes du sol au niveau de la décomposition des litières, un processus clé directement lié à l’état hydrique du sol ;

- en liaison avec cette sécheresse estivale, ces écosystèmes ont intégré le facteur feu qui participe largement à leur dynamique naturelle ;

- issus d’une reconquête récente suite à la déprise agricole et pastorale, les peuplements forestiers sont souvent jeunes et les forêts, proches de la naturalité ou qualifiées d’« anciennes », sont rares ;

- la productivité est généralement faible à cause du climat et des sols souvent appauvris et érodés par des milliers d’années de défrichements, de surpâturages et d’incendies.

La forêt en première ligne face au changement climatique

Parallèlement à l’augmentation de la température de l’air, l’allongement annoncé de la saison sèche et l’accroissement des épisodes de canicule attendus pour le siècle à venir vont augmenter le stress hydrique auquel l’écosystème forestier est déjà soumis. Ce dernier peut faire face, jusqu’à une certaine limite, à ces nouvelles et brutales contraintes. Son adaptation passe notamment par une accommodation des individus, mais aussi une modification de son fonctionnement et de sa biodiversité.

Dès le stade de la régénération, les effets de l’augmentation de la température de l’air et de l’allongement de la saison sèche vont apparaître : diminution du nombre et de la taille des fruits et des graines ; températures hivernales trop élevées pour provoquer l’éclatement et la désarticulation des cônes, mais aussi pour lever convenablement la dormance des graines ; sécheresse trop précoce au printemps ou trop tardive en automne ne laissant pas le temps au jeune plant de développer profondément son pivot avant la période sèche ou de s’endurcir avant l’hiver. Des substitutions risquent d’être nécessaires pour les essences en difficulté, que ce soit par des réorientations de la gestion ou des plantations, comme, par exemple, l’introduction du cèdre en lieu et place du sapin ou du pin sylvestre. Mais il convient de prendre une large marge de sécurité par rapport aux limites inférieures de pluviométrie ou d’altitude qui prévalaient jusqu’alors pour toutes les espèces ou provenances envisagées.

On observe aussi, suite à la répétition de sécheresses et plus généralement d’évènements extrêmes, une réduction durable de la surface foliaire des arbres et arbustes via des modifications architecturales : moins de branches, moins de feuilles ou aiguilles qui sont aussi plus petites. La phénologie est aussi affectée : le réchauffement permet normalement un démarrage plus

précoce de la croissance au printemps et un arrêt plus tardif en automne. Certaines plantes ont désormais une croissance ininterrompue en hiver (pin d’Alep, par exemple) à cause du manque de froid. Mais ces accommodations ont des limites : un excès de chaleur et de sécheresse réduit au contraire la longueur de la saison de croissance, comme l’ont démontré les dispositifs expérimentaux, et des dépérissements avec mortalités à court terme sont aussi possibles et même déjà observés (cas du sapin, du pin sylvestre, du chêne liège et du chêne blanc après les sécheresses répétées entre 2003 et 2007). Le dépérissement de nombreuses espèces d’arbres et du sous-bois, partiel ou total, augmente de façon importante la combustibilité du milieu et donc le risque d’incendie : accumulation de biomasse sèche sur pied et dans les litières, transparence du couvert arboré qui se traduit par davantage de lumière, de chaleur et de vent en sous-bois, et parfois accroissement du sousbois à la fois en couvert et en volume. Et les branches qui se développent en hiver, lors d’un débourrement très précoce, peuvent aussi être endommagées par le gel.

L’impact du changement climatique n’est cependant pas limité au comportement des seuls arbres, mais affecte l’ensemble de l’écosystème. Il se traduit par une plus grande virulence de certains pathogènes fongiques et entomologiques, qui se développent plus facilement avec le réchauffement. Ceux-ci augmentent le nombre de générations par an qui ne sont parfois plus régulées par le froid en hiver (développement de la chenille processionnaire, par exemple). De plus, le changement climatique joue dès à présent un rôle néfaste sur la composition floristique des forêts, avec une montée en puissance des espèces xéro-thermophiles et une diminution d’espèces mésophiles. Par une sécheresse accrue du sol notamment, il touche aussi l’ensemble des communautés biotiques du sol (mésofaune et microorganismes) dont l’importance dans le fonctionnement du système et le cycle du carbone est fondamentale.

Oak Observatory (O3HP) à l’Observatoire de Haute-Provence : passerelles à hauteur de canopée et système d’exclusion de pluie dans une chênaie pubescente

Oak Observatory (O3HP) à l’Observatoire de Haute-Provence : passerelles à hauteur de canopée et système d’exclusion de pluie dans une chênaie pubescente

Anticiper le changement climatique ?

La connaissance de l’impact du changement climatique sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers est encore trop parcellaire. La région PACA a mis en place deux plates-formes expérimentales, l’O3HP (Oak Observatory à l’Observatoire de Haute-Provence) et le site de Font-Blanche, qui apportent déjà des éléments de compréhension sur la réponse fonctionnelle du chêne pubescent et du mélange pin d’Alep-chêne vert face à une sécheresse sévère.

Dans les peuplements gérés, dans l’optique de les rendre moins vulnérables, il est important d’anticiper les bouleversements en choisissant de manière judicieuse des essences dans l’optimum de leurs conditions stationnelles et en privilégiant les essences les plus résistantes au climat futur.

L’éclaircie partielle de peuplements (Cf. §3.2) en vue de limiter la concurrence est dans certains cas une préconisation à valoriser avec la filière bois-énergie. La protection contre le feu de certains peuplements dégradés, risquant de basculer dans la désertification, est recommandée. L’utilisation de la biomasse, issue des travaux d’éclaircie et de débroussaillement, est possible pour les composts de boues provenant des stations d’épuration. Ces derniers peuvent protéger et reconstituer les sols après dépérissement ou incendie.

Le changement climatique nécessite un effort permanent dans les programmes de sélection et de conservation afin d’assurer une large base génétique aux espèces forestières. Le but est de renforcer la résistance de la forêt, tout en satisfaisant les besoins des populations en termes écologique, économique et social.

3.135. Sylviculture adaptative

Les pratiques sylvicoles et leur adaptation au changement climatique représentent l’une des clefs du développement actuel et futur des systèmes forestiers. Le changement climatique se traduit par une augmentation des températures de l’air et une probable détérioration du bilan hydrique des végétaux, via l’augmentation de leur consommation en eau. En effet, l’élévation de la température entraîne simultanément celle de la demande en eau due au climat (évapotranspiration potentielle).

De plus, les formations végétales seront soumises à un risque accru d’incendie lié au déficit hydrique.

Contrairement aux cultures, les forêts méditerranéennes ne sont pas irriguées. Le sylviculteur n’a pas d’autre choix que de tenter de limiter la consommation en eau des peuplements pour les aider à résister à l’augmentation

Un peuplement (pin d’Alep) dont le couvert est fermé permet de limiter le développement de la végétation au sol

Un peuplement (pin d’Alep) dont le couvert est fermé permet de limiter le développement de la végétation au sol

de l’intensité et de la fréquence des sécheresses prédite par les modèles d’évolution du climat. Il peut aussi contrôler la structure des peuplements qui influe sur leur sensibilité au risque de feu. Nous n’aborderons pas ici la question du choix de l’espèce qui est déterminant dans l’adaptation des forêts au changement climatique, mais uniquement les mesures applicables aux peuplements en place.

On peut examiner les pratiques sylvicoles usuelles et leurs conséquences sur le bilan hydrique et la vulnérabilité au feu des arbres et des peuplements :

- l’éclaircie : son rôle est de diminuer la compétition entre les arbres et d’opérer une sélection en concentrant la production sur les meilleurs arbres restants. Son intensité contrôle aussi le développement des masses combustibles en sous-bois ;

- l’élagage : l’objectif premier est d’améliorer la cylindricité du tronc et de produire du bois sans nœud. Il limite aussi le risque de propagation du feu en cime.

Ces interventions, en réduisant la surface foliaire des arbres et des peuplements, diminuent leur demande en eau. En revanche, leurs effets sur le système racinaire sont moins connus et dépendent aussi du type de sol concerné. En modifiant les répartitions des combustibles (étage dominant et sous-bois), elles influencent aussi la sensibilité des arbres et des peuplements au risque de feu. Selon le risque considéré et le terme envisagé, plus ou moins long, les effets peuvent se révéler antagonistes.

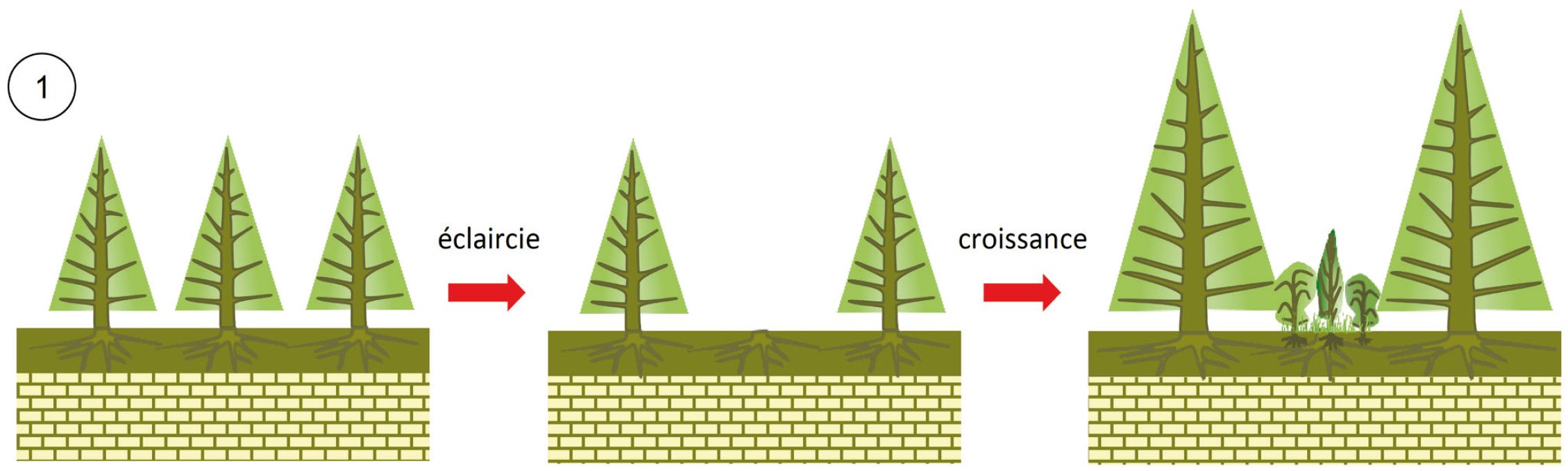

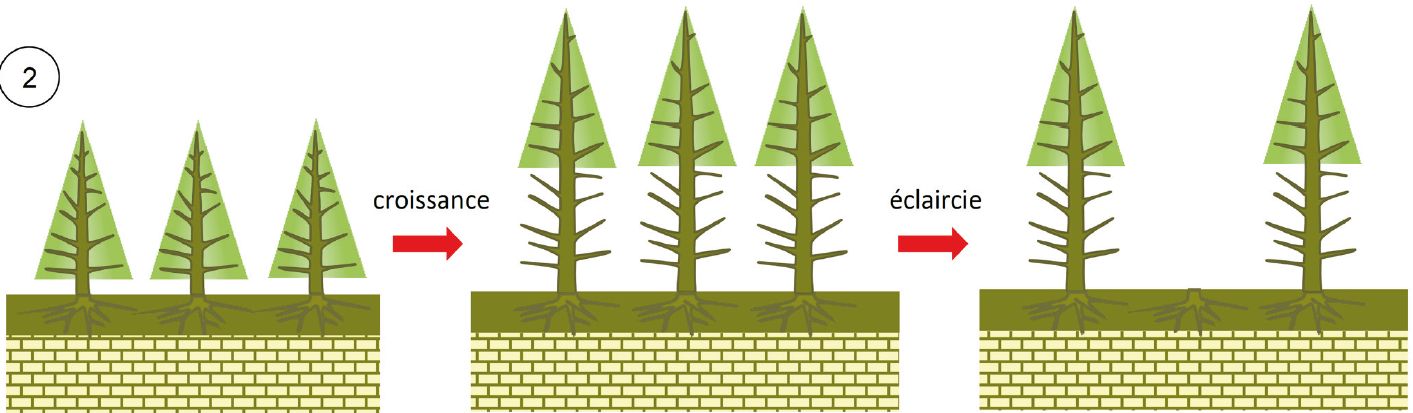

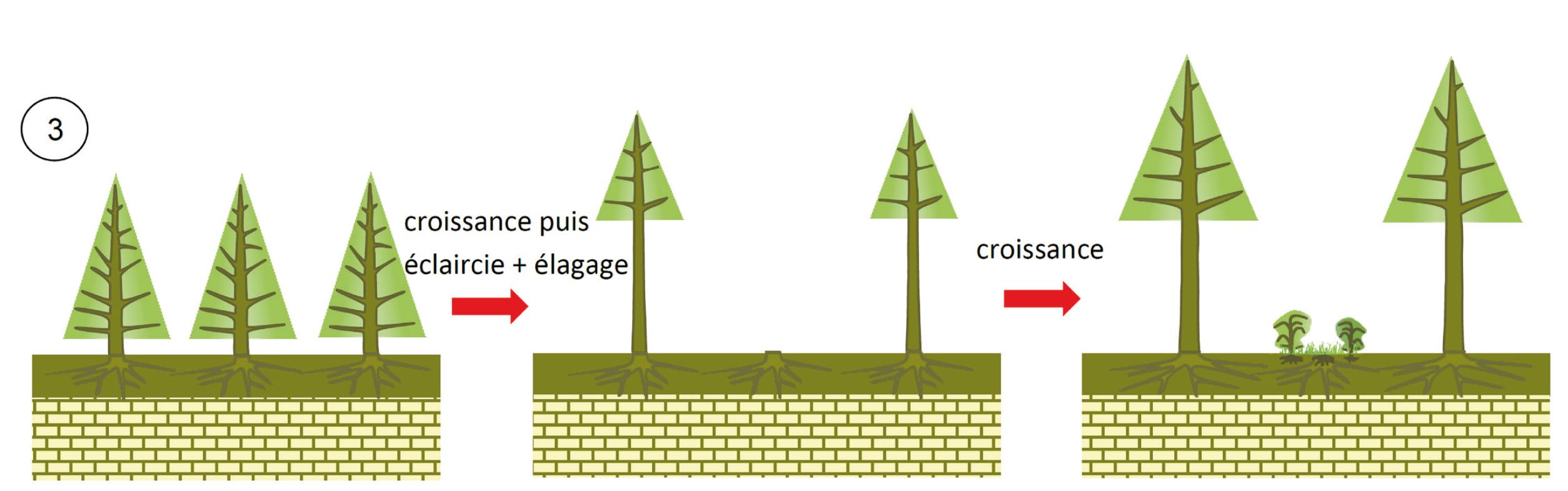

Imaginons trois itinéraires sylvicoles (Figures 5 à 7) bien distincts, appliqués à un peuplement régulier de résineux et schématisés sur les figures suivantes, et

examinons leurs conséquences sur l’adaptation au stress hydrique et leur vulnérabilité au risque incendie.

En termes hydriques, cette approche est surtout valable pour les conifères qui adaptent moins facilement leur surface foliaire aux conditions environnementales que les feuillus.

Figure 5. Itinéraire 1 : une sylviculture à base d’éclaircies fortes et précoces au profit d’arbres dominants aurait un effet favorable à court terme sur la réduction de la demande en eau du peuplement. La reconstitution rapide du couvert rétablit ensuite une forte demande en eau que le système racinaire pourrait ne pas satisfaire en cas de sécheresse, si son développement, vers des horizons plus profonds et donc moins sensibles aux variations hydriques, est limité. A contrario, cette sylviculture, en permettant d’atteindre le diamètre objectif des arbres plus rapidement, limite le risque d’exposition à des évènements climatiques extrêmes. Elle produit aussi des arbres plus gros avec une épaisseur d’écorce plus importante offrant une meilleure protection contre le feu. En revanche, les éclaircies intenses stimulent le développement du sous-bois, consommateur d’eau et combustible, créant une continuité entre les strates hautes et basses, et favorisant ainsi le risque de propagation du feu en cime.

Figure 6. Itinéraire 2 : à l’échelle de l’arbre, le sylviculteur peut façonner des houppiers moins développés que dans le cas 1 et donc moins consommateurs d’eau. Une sylviculture à base d’éclaircies plus tardives laisse la compétition s’installer pour favoriser la remontée du houppier par mortalité des branches basses. Pour autant, la surface foliaire au niveau du peuplement reste maximale et donc la sensibilité du peuplement demeure forte. Le couvert fermé diminue le risque de dommage par le feu en limitant le développement du sous-bois et en créant une discontinuité verticale très marquée qui peut être accentuée par l’élagage. Diminuer ensuite la densité des arbres en seconde partie de cycle, quand le couvert forestier met plus de temps à se reconstituer, conduit à limiter plus durablement la consommation en eau, mais, en contrepartie, la vulnérabilité au feu augmente. Les peuplements maintenus plus longtemps pour atteindre leur diamètre objectif sont plus exposés au risque d’évènements extrêmes.

Figure 7. Itinéraire 3 : à un stade intermédiaire entre les éclaircies des cas 1 et 2, on pratique simultanément un élagage artificiel de branches vertes et une éclaircie. On supprime ainsi la partie basse du houppier ayant l’efficience d’utilisation de l’eau la plus faible. L’élagage présente aussi l’intérêt de créer un déséquilibre entre la partie aérienne et les racines, favorable au bilan hydrique de l’arbre élagué, pour peu que la partie aérienne préservée soit suffisante pour assurer la maintenance du système racinaire et satisfaire ses besoins en carbone. Sur le plan de l’autoprotection des peuplements vis-à-vis du feu, cet itinéraire est intermédiaire par rapport aux deux précédents. Le choix d’une sylviculture qui tiendrait compte des effets du changement climatique dépend donc à la fois des objectifs assignés au peuplement (production vs protection), du risque considéré (dépérissement vs incendie), du contexte économique (état du marché, intérêt à produire ou non de gros arbres, élagués ou pas), de l’échéance de renouvellement du peuplement… Sachant que les effets d’une intervention peuvent être antagonistes selon les critères considérés, l’enjeu des recherches est de pouvoir quantifier ces effets et de les intégrer sous forme de modèles multicritères dont les simulations permettront d’évaluer objectivement, voire d’optimiser, la sylviculture envisagée vis-à-vis des risques encourus.

Peuplement âgé de 6 ans après éclaircie : fort développement de la strate arbustive

Peuplement âgé de 6 ans après éclaircie : fort développement de la strate arbustive

3.180. L’impact du changement climatique sur la santé des forêts et le risque d’incendie

Le changement climatique est une problématique majeure, car il affecte notamment la santé des êtres vivants : les arbres et les forêts ne font pas exception. D’après les projections climatiques du dernier rapport du GIEC, le bassin méditerranéen sera l’une des zones les plus impactées par le changement climatique, avec une hausse des températures de l’air et une possible intensification des sécheresses estivales. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur présente une diversité d’écosystèmes forestiers et préforestiers. Leur dynamique (composition, structure) et leur fonctionnement (cycles du carbone et de l’eau, éléments minéraux) sont directement conditionnés par le climat, et indirectement par des perturbations comme les incendies ou les attaques d’insectes. Les sécheresses extrêmes sont aussi considérées comme une perturbation. La sécheresse s’entend comme un déficit de précipitations, mais aussi comme un déficit d’eau dans le sol qui s’accroît avec la hausse de la température (évapotranspiration). Prédire sur le long terme le devenir de ces écosystèmes, sous l’effet du changement climatique, est extrêmement complexe.

Toutefois, l’observation des événements passés, la connaissance des processus biophysiques impliqués et l’utilisation de modèles ou d’indicateurs dépendant de variables climatiques permettent de dégager des tendances.

La sécheresse peut provoquer des dépérissements caractérisés par une défoliation (mortalité des organes) ou la mort des arbres (mortalité de l’individu). L’étage méditerranéen est caractérisé par la présence d’espèces adaptées à la sécheresse et aux fortes températures de l’air, comme le chêne vert et le pin d’Alep qui sont peu vulnérables aux sécheresses estivales, mais dont le fonctionnement peut être altéré par des printemps plus secs. Des défoliations ont ainsi été enregistrées sur des peuplements de l’étage méditerranéen, suite aux années sèches de la période s’étirant de 2003 à 2007. De son côté, l’étage montagnard est caractérisé par la présence d’espèces sensibles à la sécheresse et aux températures élevées comme le sapin, le hêtre ou le pin sylvestre. Des dépérissements massifs de sapins et de pins sylvestres ont été observés dans les Alpes du Sud et l’arrière-pays méditerranéen au cours de la dernière décennie. L’étage supra-méditerranéen est lui caractérisé par des espèces aux comportements intermédiaires vis-à-vis de la sécheresse, comme le cèdre de l’Atlas ou le chêne blanc. La défoliation du chêne blanc s’est accentuée au cours des deux dernières décennies. Outre les dépérissements directement liés au climat, les forêts sont aussi menacées par des agents biotiques (insectes, pathogènes) qui aggravent la défoliation ou la mort des arbres. À la sécheresse et aux agents biotiques s’ajoute la pollution atmosphérique (ozone, dépôts azotés) qui est aussi un facteur d’affaiblissement des écosystèmes forestiers. Globalement, la prévalence des dépérissements a augmenté au cours des dernières décennies pour les forêts méditerranéennes. Il n’est cependant pas toujours possible d’attribuer les dépérissements observés à une cause précise.

Les incendies constituent également une perturbation majeure des écosystèmes forestiers méditerranéens. Ils engendrent le plus souvent une très forte mortalité des arbres, généralement proche de 100% en conditions estivales sévères, alors que les effets de la sécheresse ou des agents biotiques sont souvent plus diffus. Les incendies favorisent l’érosion des sols, particulièrement en zone de montagne, et ont un impact négatif sur la qualité de l’air et la séquestration du carbone. Le feu est néanmoins une perturbation compatible avec le maintien de certains écosystèmes présentant une forte biodiversité, voire nécessaire à leur maintien, comme les garrigues, par exemple. Les incendies sont fréquents au niveau de l’étage méditerranéen et proche du littoral, où les écosystèmes présentent une bonne résilience au feu du fait de l’adaptation des espèces dominantes qui peuvent se régénérer par rejets ou par graines après incendie. Ils sont par contre peu fréquents ou rares dans les étages supra-méditerranéen et montagnard, mais leurs écosystèmes sont généralement vulnérables au feu à cause de la moindre adaptation des espèces forestières dominantes au passage du feu.

Après incendie, Arbois, Aix-en-Provence

Après incendie, Arbois, Aix-en-Provence

En région PACA, 75% des communes ont été touchées au moins une fois par des incendies au cours des 50 dernières années : certaines communes constituent d’ailleurs des « points chauds » incendiés jusqu’à 5 fois. La région regroupe plusieurs facteurs prédisposant à l’éclosion, puis à la propagation du feu : climat sec, chaud et venté, végétation abondante et souvent inflammable. La forte pression anthropique génère 90% des départs de feux. La région comprend aussi une forte concentration d’enjeux humains et technologiques qui désorganisent les stratégies de lutte et augmentent fortement le risque. La tendance à la baisse des surfaces brûlées observées lors des quatre dernières décennies indique néanmoins que les politiques de prévention et de lutte ont été efficaces jusqu’à présent, même si le dispositif de lutte a montré ses limites dans des conditions de sécheresse extrême, comme en 2003.

Malgré les incertitudes liées aux projections climatiques, les décideurs publics et les gestionnaires devront probablement faire face à une augmentation du nombre et de l’intensité des incendies de forêt, avec un allongement de la saison à risque. L’évolution des surfaces brûlées dépendra des capacités à prévenir et lutter contre le feu. Dans la zone littorale où les enjeux soumis au risque sont déjà forts (densité de la population, des constructions et des infrastructures), la pression des incendies sera multipliée, mettant à l’épreuve les moyens de prévention et de lutte. L’occurrence de grands incendies, à fort impact humain, économique et écologique, est probable dans cette zone, notamment lors des années météorologiques exceptionnelles qui deviendraient plus fréquentes à l’avenir. Dans les zones de l’arrière-pays, les feux aujourd’hui rares seraient assez fréquents, nécessitant la mise en œuvre de moyens sur des territoires moins accessibles et encore peu équipés. Les enjeux humains peuvent être considérés moindres dans l’arrière-pays, mais les enjeux écologiques sont forts : faible résilience des peuplements affectés et problèmes d’érosion sur les reliefs. La forêt joue en effet un rôle important de protection des sols et de régulation du cycle de l’eau. Les forêts de l’arrière-pays détenant l’essentiel de la ressource en bois de la région, l’enjeu économique n’est pas négligeable.

La prédiction des pullulations d’insectes ou de pathogènes est très difficile, mais on sait que la hausse de la température de l’air est propice au développement des agents biotiques. Les dépérissements dont ils sont responsables pourraient donc être plus importants, comme c’est le cas sur le continent nord-américain. Le climat aura aussi un impact direct sur les peuplements avec l’augmentation de la fréquence des sécheresses. L’arrière-pays sera certainement le plus affecté. Par ailleurs, des conditions sanitaires dégradées conduisent à des peuplements plus sensibles au feu. Lors de dépérissements massifs, la quantité de combustible disponible peut s’accroître pendant plusieurs années (feuillage mort et sec des arbres, sous étage dense), favorisant des feux plus intenses pouvant ensuite se propager à des peuplements sains.

ZOOM 4. Les actions des Communes forestières pour lutter contre le changement climatique en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le réseau des Communes forestières représente et accompagne les collectivités dans la valorisation et la préservation de leur patrimoine forestier. Son but est

de favoriser une gestion durable et de positionner la forêt au cœur du développement local. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, il réunit près de cinq cents collectivités

adhérentes.

À travers les politiques qu’elles mettent en œuvre et les projets des collectivités qu’elles appuient, les Communes forestières contribuent à la lutte contre le changement climatique par l’intermédiaire de :

- la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre (GES), avec la mise en place de chaufferies automatiques au bois déchiqueté et de réseaux de chaleur alimentés en circuit court : émergence de projets, structuration de l’approvisionnement, amélioration de la qualité du combustible (plaquette forestière), amélioration de la qualité des installations pour un rendement optimal ;

- la performance énergétique dans les constructions publiques, avec l’utilisation du bois dans la construction axée sur la valorisation des bois locaux sous-exploités : animation d’un réseau de bâtiments pilotes pour le partage d’expériences et la reproductibilité, développement de la certification Bois des AlpesTM, étude en cours pour l’inscription du pin d’Alep dans les normes de construction et projet de valorisation locale sur les territoires, appui aux collectivités porteuses d’un projet de construction publique en bois local.

Contact : paca@communesforestieres.org –

3.215. Les signes du changement climatique dans les forêts littorales difficiles à interpréter

Pour les gestionnaires forestiers (Office national des forêts) œuvrant sur le littoral méditerranéen situé à l’est de Marseille, il est aujourd’hui encore difficile d’évaluer les impacts du changement climatique sur les peuplements forestiers. En effet, les observations et les constats effectués sur le terrain, ces 40 dernières années, ne permettent pas de dresser un bilan alarmant, ni de dégager une nette tendance générale.

L’état sanitaire des peuplements forestiers, vis-à-vis d’un stress hydrique lié au déficit des précipitations et/ou à l’augmentation de la température de l’air, en est une illustration. Les essences forestières en place présentent régulièrement des signes de dessèchement (extrémités des branches et bourgeons terminaux qui, visuellement, se traduisent souvent par des descentes de cime), mais ceux-ci s’étendent rarement à la totalité d’un peuplement forestier : ils sont plutôt circonscrits à des zones localisées et ne se manifestent donc pas à l’échelle de massifs. Une mortalité plus importante des arbres a été constatée entre 2003 et 2007, période marquée par des sécheresses hivernales et printanières atypiques. Des pinèdes littorales de pin d’Alep dans le massif des Calanques, ou de pin sylvestre sur les pentes plus élevées du massif de l’Étoile au nord-est de Marseille, ont notamment été affectées, mais sans atteindre des proportions significatives. Ces dégâts ponctuels relevés par les forestiers, qui pourraient être associés au changement climatique, ne remettent pas encore en cause la dynamique globale de reconquête forestière

amorcée depuis la fin du XIXème siècle sur l’ensemble de la région méditerranéenne française. Par exemple, les pinèdes de pin d’Alep ont colonisé plus de 200 000 hectares en un siècle en région PACA, avec une progression encore plus rapide ces dernières décennies (recensements de l’IFN). L’extension du pin d’Alep, grâce à son adaptation phénologique, est peut-être l’une des conséquences du changement climatique, mais sur le terrain, il n’est pas évident de corréler cette évolution à celle du climat, d’autant que la déprise agricole et le comportement pionnier et frugal de l’espèce ont favorisé son développement.

Il faut garder à l’esprit que la première cause de mortalité des forêts à grande échelle reste, dans le sud de la France, les incendies qui détruisent chaque année des milliers d’hectares d’espaces naturels. Au niveau national, en 40 ans, l’amélioration des dispositifs de prévention et de lutte contre les incendies ont permis de diminuer par quatre les surfaces forestières annuelles brulées (de 40 000 à moins de 10 000 ha ces dernières années). Les scénarios d’évolution du climat futur tendent toutefois à renforcer les facteurs de déclenchement et de propagation des feux de forêts (risque accru), à l’image de l’incendie de grande ampleur (18 000 ha) qui a touché les Maures lors de l’été caniculaire de 2003. Pour les forestiers, les événements climatiques extrêmes, comme ceux des étés 2003 et 2016, même s’ils ne présentent pas les mêmes caractéristiques, restent difficiles à appréhender et à anticiper.

La variabilité naturelle du climat méditerranéen complique l’analyse des données relevées sur le terrain. Par exemple, à la période sèche de 2003 à 2007 a succédé une période plus humide de 2008 à 2014, avec des précipitations plus importantes que la moyenne des 40 dernières années et mieux réparties sur l’année. Si les tendances climatiques se confirment à moyen et long terme au niveau local (baisse constatée des précipitations moyennes annuelles de 50 mm en 50 ans et augmentation sensible de la température moyenne annuelle de l’air de 0,2°C en 20 ans), l’analyse deviendra encore plus complexe et problématique, avec des impacts durables sur les forêts du littoral.

Les gestionnaires forestiers du littoral marseillais ne disposent pas aujourd’hui d’indicateurs pertinents pour déterminer de manière précise les conséquences du changement climatique sur l’évolution de la forêt méditerranéenne. Une réflexion commune avec les scientifiques mériterait d’être engagée afin de cibler et construire des indicateurs de suivi susceptibles de corréler observations de terrain et données climatiques à différentes échelles temporelles et spatiales.

3.236. Quel avenir pour les forêts de montagne ?

La forêt future sera, comme dans le passé, fonction du climat et de l’action de l’homme. Mais comment composer avec un climat qui évolue trop vite et dont l’ampleur du changement est encore incertaine ? Le forestier bénéficie des résultats de la recherche et se base aussi sur ses propres observations.

À l’étage montagnard inférieur et moyen, jusqu’à 1600 mètres d’altitude environ, les forêts des Alpes du Sud sont majoritairement constituées d’essences qui atteignent leur limite méridionale. Ces dernières ont été très affectées par les sécheresses successives entre 2003 et 2007, avec des mortalités et des dépérissements observés sur le terrain. Ainsi, le pin sylvestre et le sapin pectiné ont subi des dégâts spectaculaires en 2004 et 2005, dans l’ensemble des Préalpes pour le premier, et principalement dans les Alpes-Maritimes pour le second. Depuis, la mortalité est plus diffuse, mais un grand nombre d’arbres restent affaiblis, surtout s’ils sont infestés par le gui. Le dépérissement du hêtre se concrétise par des descentes de cime et une mortalité, et celui-ci a été aggravé localement par les effets de l’ozone (Cf. §3.6) au cours de l’été 2007. Au-dessus de 1600 mètres d’altitude, le sapin se porte mieux, tout comme le mélèze et le pin à crochets. À l’échelle régionale, les mortalités restent toutefois limitées. Elles ont touché préférentiellement des peuplements âgés, trop denses ou enracinés dans un sol mince. Ces atteintes à la forêt ont un impact économique et paysager, mais ne remettent pas (encore) en cause la fonction de protection physique que la forêt assure souvent.

Sapinière dépérissante, forêt de Clans, Alpes-Maritimes

Sapinière dépérissante, forêt de Clans, Alpes-Maritimes

Ce constat confirme globalement les résultats des modèles d’évolution de la répartition des essences. On s’attend donc à des déstabilisations de la composition des forêts dans les décennies à venir. Aux effets directs du changement climatique pourraient s’ajouter des attaques d’insectes ravageurs favorisés par le réchauffement, comme les scolytes qui ont décimé les épicéas à basse altitude dans les Alpes du Nord. La régression des espèces sciaphiles auxquelles appartiennent le sapin et le hêtre semble inéluctable sur leur frange inférieure et sur les sols superficiels. L’avenir du pin sylvestre est très incertain tandis que le pin noir d’Autriche des forêts exploitées par les services de Restauration des terrains en montagne (RTM) est plus résilient.

Dans l’étage subalpin, on mise sur la grande plasticité du mélèze et du pin à crochets, malgré quelques premières alertes. Quant à l’épicéa commun qui occupe des surfaces réduites, il n’aura bientôt plus sa place dans les Alpes du Sud. Ces retraits libéreront des surfaces au profit d’essences plus méditerranéennes et seront partiellement compensés par une lente progression en limite supérieure.

Face à ce scénario, le gestionnaire forestier en montagne tente d’adapter les forêts, avec des leviers d’action limités. Il peut conforter les peuplements existants en réduisant la densité et l’âge d’exploitabilité, et en préservant les essences d’accompagnement. Il a aussi recours au changement d’essence, en remplaçant, par exemple, le sapin par le cèdre de l’Atlas.

3.252. Impact de l’ozone sur la forêt méditerranéenne

Les forêts méditerranéennes sont également tributaires de phénomènes physico-chimiques moins connus, comme la pollution de l’air. L’ozone troposphérique, dont les concentrations peuvent atteindre des niveaux records en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, est un polluant atmosphérique qui altère la santé des végétaux, mais aussi de la faune et de l’homme. Il est très dépendant des émissions des polluants primaires et des conditions météorologiques. Le changement climatique pourrait renforcer son impact, si des mesures efficaces ne sont pas prises.

Dans la troposphère, l’ozone (O3) est un polluant produit principalement par la transformation, sous l’effet du rayonnement solaire et de la température de l’air, des oxydes d’azote (NOx) et des composés organiques volatils (COV) émis majoritairement par les activités humaines. Le transport de l’O3 et de ses précurseurs émis en zones urbaines, les émissions plus importantes de COV biogéniques (terpènes par exemple) et la faible destruction de l’O3 par le NO essentiellement émis par les véhicules, expliquent le fait que les concentrations en O3 soient plus élevées en zone rurale qu’en zone urbaine. Le changement climatique et la pollution à l’O3, gaz à effet de serre, sont liés. L’augmentation de la température moyenne de l’air et de l’intensité du rayonnement solaire engendre une augmentation des concentrations en O3.

Le pourtour méditerranéen est l’une des régions les plus fortement touchées dans le monde par le changement climatique actuel (IPCC, 2013) et réunit les conditions

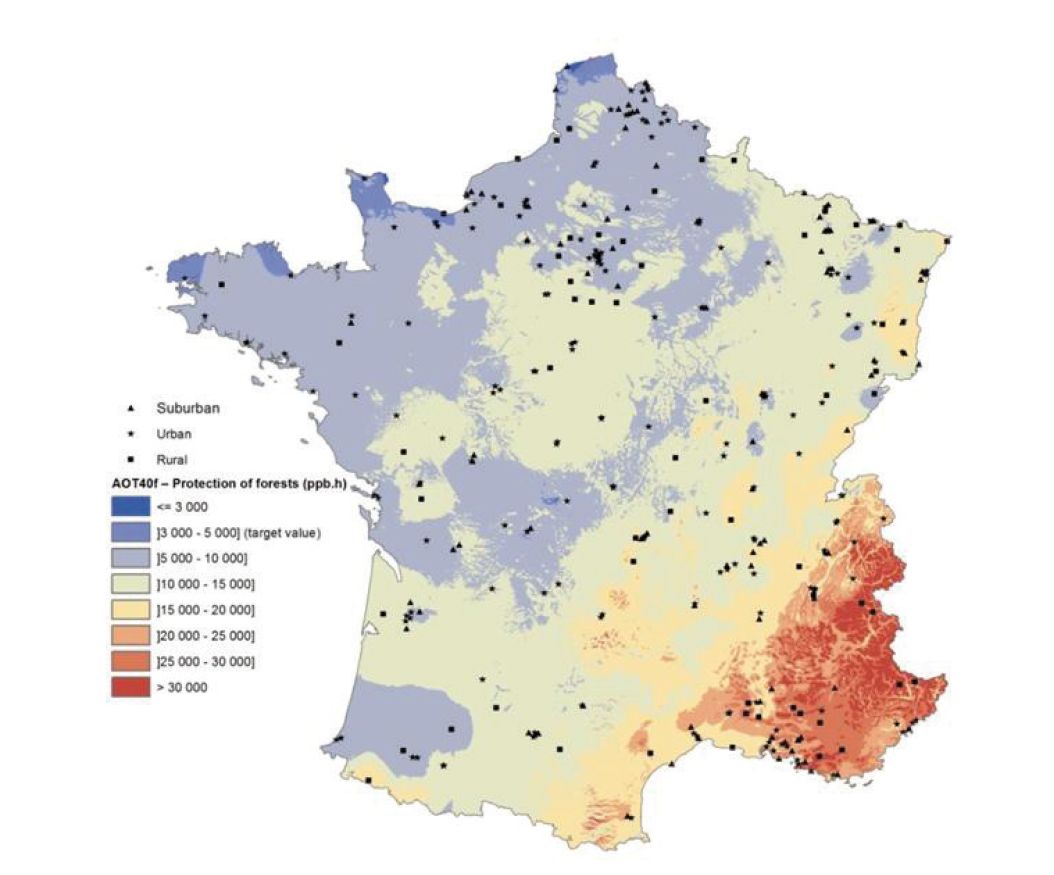

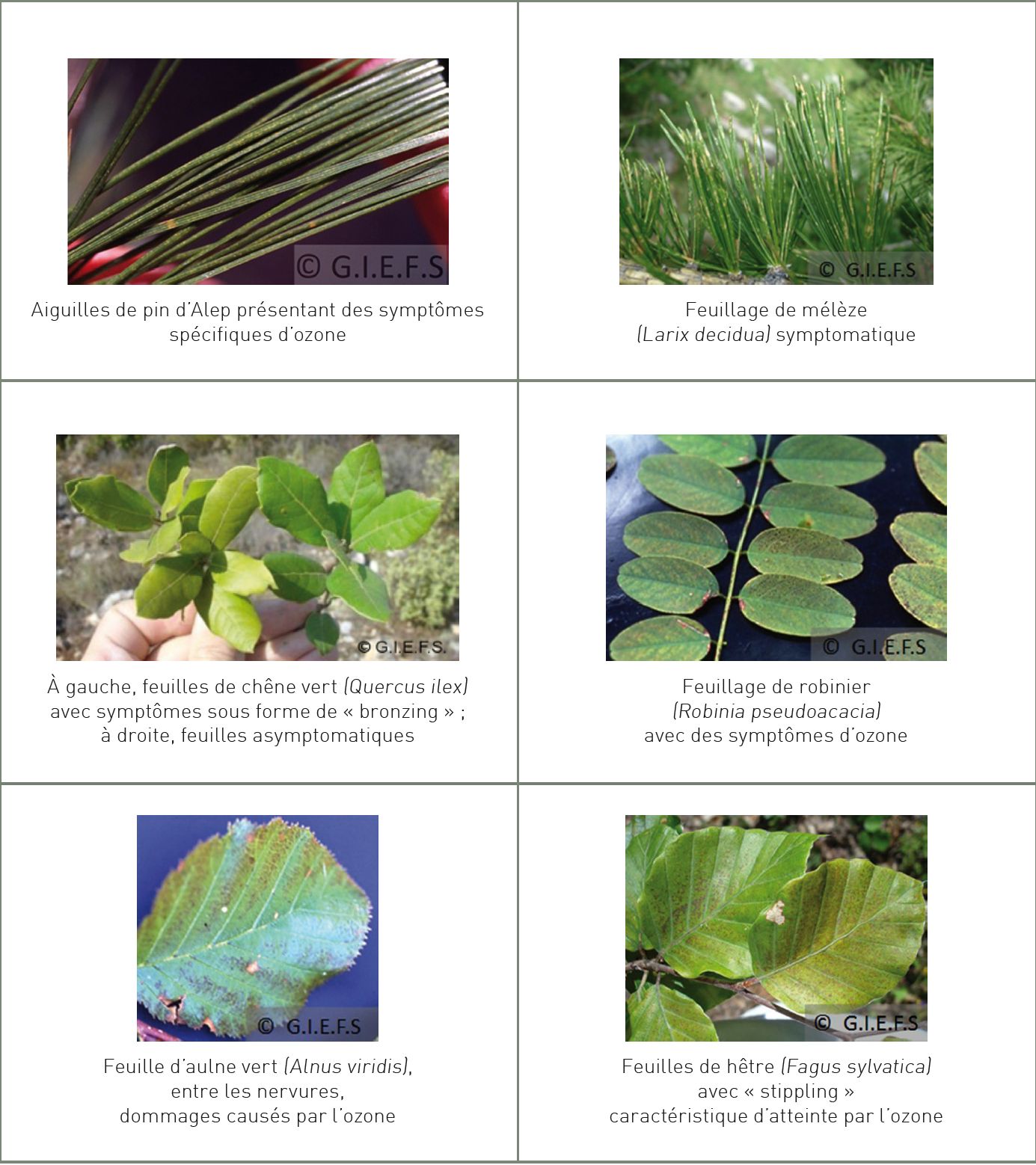

idéales de formation de l’O3 : zone densément urbanisée, ensoleillement important et fortes températures (EEA, 2005). Les politiques de réduction des émissions de précurseurs d’O3, au sein de l’Union européenne depuis le début des années 1990, sont plutôt efficaces en zone rurale, alors que les concentrations en O3 augmentent en ville. L’O3 devient donc un enjeu majeur dans les zones urbaines, périurbaines et rurales. Le sud-est de la France, où les concentrations en O3 excèdent largement les seuils de protection pour la santé humaine et la santé des forêts (Figure 8), peut être considéré comme un cas d’étude pour évaluer les impacts du changement global sur les forêts. Les concentrations importantes en ozone provoquent des symptômes spécifiques sur les arbres et arbustes, et les précédentes observations du Groupe International d’Etudes des Forêts Sud-européennes (G.I.E.F.S) ont permis de mettre en évidence la forte sensibilité de certaines espèces arborées. Dans le contexte actuel, une détérioration (symptômes spécifiques à l’ozone : défoliation, décoloration) de la couronne d’espèces omniprésentes de pins (Pinus halepensis, Pinus sylvestris, Pinus nigra, Pinus cembra) est observée. Comme les conifères et les mélèzes, certains feuillus (hêtres, saules et tilleuls) sont très sensibles. De toute évidence, si de tels bouleversements écologiques sont observés de nos jours alors que le climat, dans le sud-est de la France, s’est réchauffé au cours des 20 dernières années de +0,5 à +1,1°C, on peut s’attendre, avec l’augmentation des températures de l’air de +1,9 à +4,6°C, et une diminution des précipitations comprise entre -13 à -47%, à l’horizon 2100, à une détérioration des essences sensibles.

Figure 8. AOT40 en France, période 1999-2012 : le risque d’endommagement des forêts, lié à la pollution à l’ozone, devient élevé lorsque l’AOT 40 excède 5000 ppb.h (sources : Pierre Sicard, ACRI-HE / Philippe Rossello, GeographR)

Figure 8. AOT40 en France, période 1999-2012 : le risque d’endommagement des forêts, lié à la pollution à l’ozone, devient élevé lorsque l’AOT 40 excède 5000 ppb.h (sources : Pierre Sicard, ACRI-HE / Philippe Rossello, GeographR)

À certaines concentrations (supérieures à 40 ppb), l’O3 troposphérique a des effets nocifs sur la santé humaine et la végétation. À ce jour, l’O3 est le polluant atmosphérique le plus préoccupant pour les forêts. L’O3 pénètre dans les feuilles, à travers les stomates, et se dégrade instantanément au contact des cellules, entraînant des réactions en chaîne pouvant aboutir à la mort de celles-ci. Les niveaux actuels d’O3 sont suffisamment élevés pour affecter les arbres en induisant des nécroses foliaires (taches de couleur jaune), une chute prématurée des feuilles, une diminution de la teneur en chlorophylle des feuilles (chlorose), une modification de l’ouverture des stomates et donc une réduction du taux d’activité photosynthétique. L’expression (intensité, positionnement, couleur, forme) des symptômes spécifiques à l’O3 est différente entre les conifères et les feuillus (Figure 9). Les dommages entraînent une diminution de la croissance et un affaiblissement des plantes, les rendant plus sensibles aux attaques parasitaires et aux aléas climatiques (sécheresse par exemple). D’un point de vue microscopique, l’O3 affecte principalement les chloroplastes avec une incidence sur leur taille et leur nombre (réduction), mais aussi sur la structure des thylacoïdes et l’accumulation de plastoglobules. Des études ont démontré que les effets de l’O3 sur la végétation ne dépendent pas seulement de la concentration en O3 dans l’air ambiant, mais plutôt de la quantité d’O3 pénétrant dans le feuillage (flux stomatique). Alors que les taches chlorotiques sont spécifiques à l’O3 , la défoliation et la décoloration sont causées par un ensemble de facteurs (teneur en eau des sols, température, humidité relative…). Le changement climatique devrait réduire les avantages des politiques de réduction des émissions de précurseurs d’O3, conduisant à une augmentation des concentrations en O3 dans l’air ambiant, et de ce fait à une absorption plus importante de l’O3 par les végétaux.

À l’échelle globale, les niveaux de fond d’O3 troposphérique pourraient tripler d’ici 2100. Toutefois, le climat plus sec et plus chaud en milieu méditerranéen devrait provoquer une sécheresse des sols menant à une plus faible absorption de l’O3. Ces deux effets, agissant en parallèle, mais de manière opposée, pourraient atténuer les effets nocifs de l’O3 sur les forêts. Le changement climatique va multiplier les difficultés pour la gestion forestière avec des impacts importants sur la biodiversité et le secteur socio-économique. Cependant, l’élaboration de politiques coordonnées de réduction des émissions est utile pour atténuer les effets dus à la fois au changement climatique et à la pollution à l’O3. Le Livre vert de la Commission européenne sur la protection des forêts stipule qu’il faut préparer les forêts au changement climatique (7060/10- COM(2010)66) et prendre conscience que ce dernier peut modifier la dynamique forestière naturelle et la capacité d’adaptation. Ainsi, il est nécessaire d’enrichir les connaissances sur les réponses des écosystèmes forestiers face au changement climatique afin de proposer des mesures techniquement et politiquement acceptables.

Figure 9. Les symptômes sur les feuilles et aiguilles spécifiques à l’O3

Figure 9. Les symptômes sur les feuilles et aiguilles spécifiques à l’O3

3.263. Conclusion

Le constat n’est pas évident pour le public non averti, mais, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les récents épisodes climatiques à caractère extrême ont eu une incidence directe sur la santé des forêts. Les impacts constatés sur le terrain sont des premiers indicateurs, mais l’évolution des forêts à long terme dépendra surtout de la répétition de ces événements et de leur intensité. Le changement climatique en cours perturbe les écosystèmes forestiers et agroforestiers en intervenant dans leur fonctionnement. Il interagit dans leurs processus et a donc un impact sur les cycles, les flux et les interactions propres au système forestier. Les canicules, notamment celle de l’été 2003 qui ne sera plus considérée comme un événement météorologique exceptionnel dans la seconde partie du XXIème siècle, ont provoqué des dépérissements en plaine, comme en montagne. Cela montre que, malgré leur capacité d’adaptation et de résilience, les forêts méditerranéennes restent des environnements fragiles à préserver. Leur devenir dépendra du climat de demain et des pratiques sylvicoles d’aujourd’hui, même s’il est impossible de maîtriser l’ensemble des espaces forestiers privés et publics régionaux, dont la vulnérabilité augmentera avec la hausse de la température de l’air et un stress hydrique accru. Selon les dernières campagnes de l’Inventaire forestier national, près des deux tiers des forêts de production de la région ont une « exploitabilité difficile ou très difficile » (soit environ le double de la moyenne nationale). Comme pour l’agriculture, les enjeux du changement climatique liés aux systèmes forestiers sont grands, puisque les forêts méditerranéennes jouent un rôle environnemental, social et économique majeur.

Sommaire du cahier

- Les synthèses du GREC-SUD en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

- Art et science : immersion en forêt méditerranéenne

- Le tourisme à l'épreuve du changement climatique

- Webinaire - Effets de la pollution de l'air et du changement climatique sur les forêts méditerranéennes

- Réflexions et échanges à Coco-Velten