- 2.89. La phénologie des plantes pérennes dans un contexte de changement climatique

- 2.136. Risques et opportunités pour l’agriculture en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

- 2.182. La conduite culturale du blé selon l’évolution du potentiel de production

- 2.216. Des pratiques innovantes pour augmenter la durabilité des systèmes agricoles

- 2.237. Les nouvelles technologies pour accélérer l’adaptation et l’atténuation

- 2.253. Des scénarios pour anticiper l’adaptation des systèmes rizicoles camarguais

- 2.264. Une initiative pluridisciplinaire pour mieux évaluer les enjeux du changement climatique en alpage

- 2.270. Conclusion

Le climat méditerranéen est une chance pour l’agriculture de notre région caractérisée par un relief complexe, mais impose de fortes contraintes en plaine, sur les plateaux, dans les vallées ou en montagne. Ses températures clémentes et son ensoleillement, mais aussi la richesse des sols et les apports en eau (souvent au prix d’aménagement), favorisent le développement de cultures diversifiées, comme les arbres fruitiers, les vignes, le maraîchage ou encore les céréales, mais ses excès (sécheresse, pluies diluviennes, vent violent, gel, grêle…) sont autant de risques et de menaces qui pèsent sur le secteur agricole qui est de fait vulnérable. Les agriculteurs ont appris à maîtriser les techniques culturales les plus adaptées aux conditions climatiques régionales et locales, mais le changement climatique implique une adaptation qui passe par une évolution rapide des pratiques.

Cette première partie axée sur l’agriculture, l’une des activités consommatrices de produits fossiles et émettrices de gaz à effet de serre (GES) à l’échelle mondiale, nationale, régionale et locale, qui contribue donc partiellement au changement climatique, permet d’appréhender les conséquences du changement climatique, d’apporter des réponses en termes d’atténuation et d’adaptation aux élus, gestionnaires des territoires et agriculteurs régionaux. Avant d’évoquer les démarches et initiatives qui visent à réduire les impacts du changement climatique en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il est important de décrire les cycles végétatifs annuels des plantes face au changement climatique.

2.89. La phénologie des plantes pérennes dans un contexte de changement climatique

Le cycle annuel d’une plante pérenne, comme un arbre fruitier ou un cep de vigne, est rythmé par des évènements, dits « phénologiques », qui sont successifs, observables et en lien avec les conditions météorologiques de l’année en cours. Il existe plusieurs types d’évènements phénologiques se produisant à différentes périodes de l’année. Ainsi, pendant l’automne et l’hiver, les basses températures de l’air qui satisfont le besoin en froid des plantes vont permettre aux bourgeons de sortir progressivement de leur état de dormance. La date à laquelle la levée de dormance se produit (stade non observable à l’œil nu) marque le début de la phase pendant laquelle les bourgeons vont grossir sous les effets de températures plus chaudes (besoin en chaleur). Cette croissance des bourgeons, au début invisible, va donner lieu au printemps au débourrement végétatif et/ou la floraison. Ces stades sont fondamentaux pour décrire la distribution et la capacité de survie des espèces, car ils vont définir la sensibilité des espèces (ou variétés) face notamment au risque de gel de printemps. Au cours du printemps et de l’été, se mettent en place la formation et la maturation du fruit qui sont également caractérisées par des stades phénologiques. Enfin, et avec le raccourcissement des jours et la baisse des températures à la fin de l’été et au début de l’automne, on observe les premiers signes de la sénescence (changement de couleur de la feuille), puis la chute de feuilles.

Observer la phénologie, c’est noter chaque année ces évènements successifs. Depuis quelques années, des bases de données permettent d’enregistrer ces observations réalisées sur différents sites. Elles servent aux scientifiques à caractériser l’évolution de la phénologie de leurs espèces d’intérêt, mais aussi à étudier l’impact du climat sur ces événements. Les automnes et hivers trop doux, les printemps particulièrement chauds, les étés très chauds et secs, etc., conséquences directes du réchauffement

climatique, sont de plus en plus fréquents. Ces phénomènes extrêmes, loin d’être anecdotiques, comme l’hiver 2015-2016 par exemple, vont affecter le développementdes végétaux.

En effet, l’« horloge » principale contrôlant la succession des évènements phénologiques est la température de l’air. Le besoin en chaleur est le facteur qui contrôle tous les évènements phénologiques mentionnés ci-dessus, hormis la levée de dormance qui se déclenche sous le contrôle d’un besoin en froid à satisfaire. Classiquement, on considère comme spécifique d’une espèce sa manière de répondre à la température. Ensuite, on peut décrire le niveau de précocité des variétés au sein d’une espèce donnée en fonction de ses besoins en froid et de chaleur nécessaires pour atteindre les différents stades phénologiques.

Un suivi annuel à long terme des stades phénologiques renseigne sur la manière dont les plantes répondent au changement climatique. La phénologie constitue ainsi le

premier indicateur directement observable de l’impact du changement climatique sur le développement des espèces végétales. À titre d’exemple, dans le sud-est de la France, jusqu’au début des années 2000, il a été observé une avancée de la floraison du pommier d’environ 7 jours en moyenne. Cette avancée a complètement disparu par la suite à cause d’une plus grande lenteur à satisfaire le besoin en froid induisant des levées de dormance plus tardives. Pour la vigne, l’accélération générale du calendrier phénologique est la cause directe de l’avancée des dates de vendange dans les différents vignobles (environ 30 jours en 50 ans pour le vignoble de Châteauneuf-du-Pape), même si les conditions climatiques estivales des dernières années ont provoqué une stagnation de cette

évolution.

Par ailleurs, certains producteurs ont constaté que l’évolution de la phénologie des espèces était parfois accompagnée d’une modification de la qualité du fruit.

Ces changements vont soulever des questions sur l’adaptation de leurs espèces (variétés) et le type de production si la tendance se poursuit à l’avenir.

À l’heure où le changement climatique ne fait plus aucun doute, des chercheurs de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) s’intéressent aux modifications phénologiques auxquelles les plantes pérennes sont soumises dans différents sites, ainsi qu’aux différentes réponses suivant les espèces et les variétés cultivées. En utilisant les scénarios climatiques proposés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) comme données d’entrée des modèles numériques de prévision de la phénologie,les chercheurs imaginent le futur jusqu’à l’horizon 2100.

Les simulations révèlent ainsi des tendances futures contrastées selon les espèces et les zones d’étude. Pour certaines espèces fruitières comme l’abricotier et le pommier, on peut s’attendre à un certain retard de la date de floraison dans les zones méridionales de la région et à une avancée importante (notamment jusqu’à 2050) dans les zones plus septentrionales et de montagne. Pour la vigne, on s’attend à une avancée d’environ 10 jours pour les différents stades à l’horizon 2050, et celle-ci pourrait atteindre environ 20 jours à la fin du siècle si le rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre (GES) se maintient. Tous ces changements vont certainement modifier la qualité des produits récoltés et dans certains cas, il est probable que les producteurs soient obligés de changer leurs variétés, espèces ou même zones de production.

Pour les aider, des chercheurs de l’INRA notamment contribuent à :

- créer et suivre des observatoires de la phénologie, c’est-à-dire des réseaux de plantation d’espèces et de variétés à phénologie contrastée dans diverses conditions pédoclimatiques,

- mettre en place l’infrastructure nécessaire à l’observation, l’archivage des données et la modélisation de la phénologie des différentes espèces pérennes,

- scruter l’ADN des plantes dans l’espoir d’y déceler des marqueurs génétiques d’adaptation au climat.

De cette manière, ils espèrent pouvoir identifier les espèces les plus résistantes et prédire leur comportement ces prochaines décennies. En effet, qu’elle concerne les cultures forestières, fruitières ou viticoles, l’adaptation au climat représente des enjeux socio-économiques très importants en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il est donc capital d’anticiper dès maintenant la probable évolution de la phénologie pour assurer la survie des cultures pérennes telles que nous les connaissons aujourd’hui.

2.136. Risques et opportunités pour l’agriculture en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le changement climatique est planétaire, mais les signes de ce bouleversement sont perçus à différentes échelles spatiales. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur fait partie intégrante du bassin méditerranéen dont les régions sont confrontées à des risques climatiques similaires, sachant que l’intensité des événements et les impacts associés varient d’un territoire à un autre. Pour mieux saisir les effets du changement climatique sur le secteur agricole, mais aussi les enjeux de l’atténuation et de l’adaptation, il est important de replacer la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le contexte méditerranéen où le changement climatique est logiquement perçu comme une menace pour la nature et l’homme, mais il existe toutefois quelques opportunités à ne pas négliger. Le but est d’accéder ici à une vue synoptique, de penser globalement tout en agissant localement.

Bref aperçu des impacts du changement climatique en région méditerranéenne

Le changement climatique affecte les rendements agricoles et les besoins en eau par une interaction complexe entre les effets physiologiques spécifiques aux cultures et la disponibilité des ressources en eau à court, moyen et long terme. La probabilité que les étés et les printemps en région PACA deviennent à l’avenir plus chauds et plus secs est forte. Cette tendance sera accompagnée d’une diminution des volumes d’eau de surface, principalement due aux changements de la saisonnalité et des stocks d’eau liés aux précipitations et à la fonte des neiges. Ces plus faibles apports de surface peuvent avoir un impact direct sur la recharge des nappes phréatiques, limitant ainsi la quantité des eaux souterraines.

La fréquence des événements extrêmes, comme les sécheresses prolongées et les tempêtes intenses, est susceptible d’augmenter. Une élévation du niveau de la mer favorisera l’intrusion d’eau salée dans les aquifères d’eau douce et les sols agricoles, ce qui diminuera de manière significative leur productivité. Les cultures seront directement touchées par le bouleversement climatique : le stress thermique, les besoins en irrigation plus importants, les perturbations dans les périodes de croissance et l’absence de températures froides propices au repos des arbres fruitiers peuvent conduire à une production plus faible. Bien que les résultats des différents modèles agronomiques soient cohérents, un certain degré d’incertitude demeure. En effet, les impacts diffèrent en fonction des cultures, selon le potentiel de certaines plantes à devenir plus productives et plus efficaces dans leur consommation d’eau (grâce à des concentrations atmosphériques en dioxyde de carbone plus élevées), et en fonction de la gestion des exploitations et des pratiques agricoles. Ces dernières peuvent contribuer à l’adaptation (modification du calendrier agricole, par exemple) ou compenser des impacts négatifs (par une meilleure conservation de l’eau dans le sol, par exemple).

Exploiter les particularités et être ouvert à de nouvelles méthodes

La région PACA présente des particularités dans le contexte méditerranéen : ressources en eau plutôt abondantes, infrastructures hydrauliques bien développées (canaux, aqueducs, exploitation des eaux souterraines, etc.) et un secteur ovin important dans les territoires de montagne. Elle présente également des similitudes avec d’autres régions méditerranéennes, avec un fort secteur viticole (40% des exploitations sont dédiées à la viticulture, surtout dans le Var et le Vaucluse), arboricole et maraîcher (20% des exploitations).

Les effets du changement climatique décrits précédemment touchent la région PACA, mais aussi l’ensemble du bassin méditerranéen. Dans ce contexte, la combinaison planifiée de deux stratégies est peut-être l’une des clés pour lutter contre le changement climatique et faciliter l’adaptation.

Tout d’abord, la région PACA pourrait profiter de son caractère particulier afin de maintenir et développer les exploitations gérées de manière durable, et permettre de couvrir la demande régionale et internationale pour ses produits de terroirs. Comme certaines régions méditerranéennes seront plus sévèrement touchées par le changement climatique, en matière de pénurie d’eau, la Région PACA aura « l’opportunité » de s’adapter aux marchés par l’exportation de produits nécessitant une consommation d’eau modérée ou forte (tout étant relatif). Par ailleurs, promouvoir l’adoption de modèles, technologies ou pratiques mis en place dans d’autres régions agricoles du bassin méditerranéen, peut aussi constituer une stratégie positive en faveur d’une adaptation plus rapide et plus intelligente. La région PACA peut choisir d’implanter des cultures adaptées à un climat plus chaud et plus sec, comme c’est le cas aujourd’hui dans le sud de l’Espagne et la Tunisie. Privilégier les oliviers, les orangers et les amandiers irrigués au goutte-à-goutte, par exemple, serait une solution pour l’agriculture régionale. L’analyse du potentiel de remplacement des cultures pluviales, sensibles à la sécheresse, par ces cultures arboricoles est pertinente. En outre, si l’irrigation de nouvelles plantations passe par des systèmes de goutte-à-goutte similaires aux pratiques dominantes en Israël et en Libye, les besoins en eau d’irrigation peuvent s’avérer relativement faibles et même être couverts par la réutilisation des eaux usées. Suivre l’exemple du Maroc qui soutient les fermes utilisant l’énergie solaire peut aussi représenter une option d’atténuation et d’adaptation précieuse.

Eviter les approches non systémiques et rechercher les synergies intersectorielles

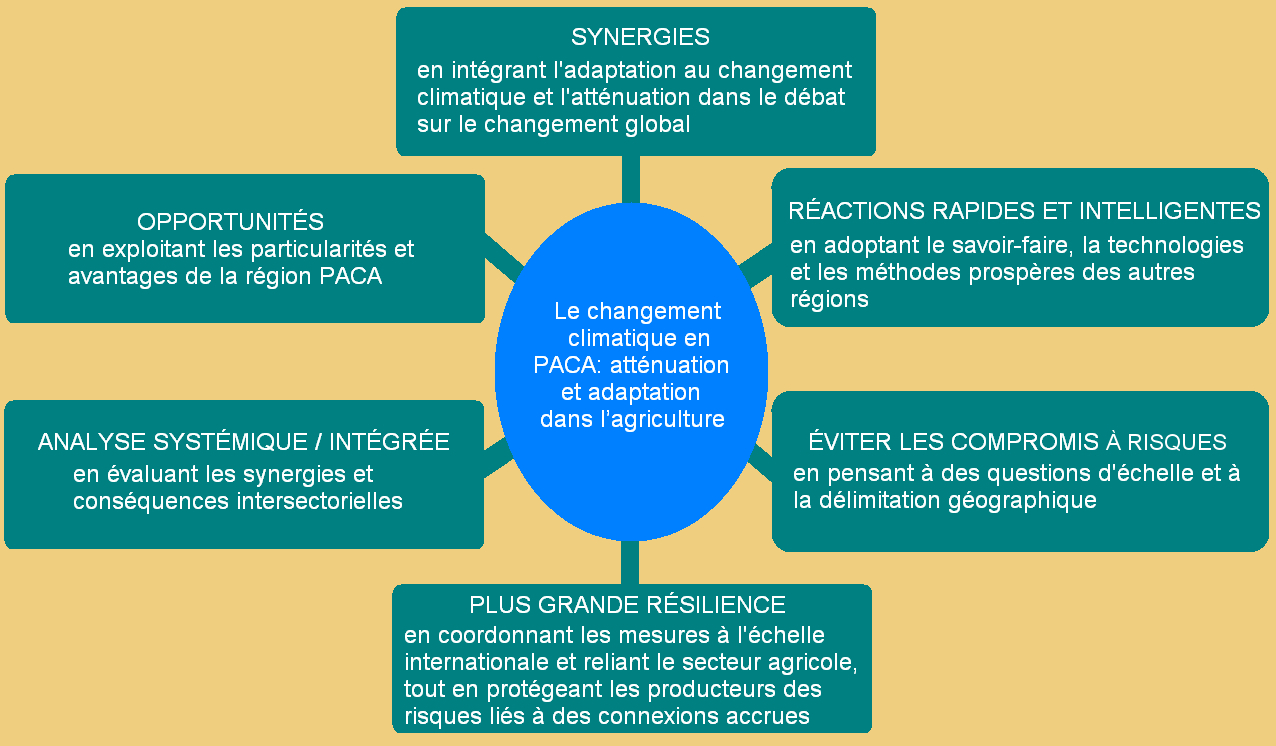

Il est nécessaire d’avoir une vue d’ensemble ! L’atténuation et l’adaptation dans l’agriculture peuvent s’appuyer sur des leviers efficaces aptes à limiter les impacts du changement climatique. Encourager les synergies et une plus grande résilience, valoriser le savoir-faire et les technologies intelligentes, éviter les compromis à risques qui mettent en péril la sécurité des populations, par exemple, sont autant de moyens d’actions pour prendre en main la problématique du changement climatique. Un cadre conceptuel (Figure 1) illustre l’importance d’une prise en compte intégrée des différents leviers qui contribuent à une démarche responsable et partagée.

Figure 1. Cadre conceptuel illustrant l’importance d’une prise en compte intégrée des différents leviers

Figure 1. Cadre conceptuel illustrant l’importance d’une prise en compte intégrée des différents leviers

Ce cadre conceptuel est un dispositif théorique pour répondre au défi climatique en région méditerranéenne et plus particulièrement en région PACA. Le changement climatique n’est pas un processus isolé. Il est étroitement lié à d’autres problèmes, notamment les préjudices environnementaux, comme la pollution, l’érosion, la perte de la biodiversité et de terres agricoles causée par l’urbanisation croissante et l’homogénéisation de certains paysages ruraux. Il est indispensable de rechercher des solutions intégrées : des pratiques agro-écologiques, comme par exemple la technologie du labour zéro, peuvent à la fois réduire la pollution, éviter l’érosion, promouvoir la conservation de la biodiversité et permettre une meilleure résistance aux aléas météorologiques. Les différents effets du changement climatique se traduisent à différentes échelles (de locale à globale) : le champ, l’exploitation, le bassin versant, la

région, le bassin méditerranéen et le monde entier. Il est primordial de rechercher des solutions qui tiennent compte de cette dimension et d’éviter des compromis déséquilibrés interscalaires. Une augmentation de l’irrigation par inondation dans l’agriculture intensive, par exemple, peut augmenter localement les rendements, mais peut aussi lessiver les sels et infiltrer des produits chimiques dans les aquifères, ce qui pose un problème pour l’approvisionnement en eau potable de la région qui sera obligée d’investir plus d’argent pour la purification et le traitement. La considération des échelles implique également une réflexion sur les délimitations géographiques de la région PACA et la façon dont l’adaptation au changement climatique doit être coordonnée avec les régions françaises et italiennes adjacentes. Par exemple, la gestion du bassin du Rhône est, par définition, une tâche suprarégionale.

L’agriculture ne doit pas être considérée comme un secteur cloisonné. Les impacts du changement climatique sur les rendements et les mesures d’adaptation régionale peuvent potentiellement affecter le niveau d’emploi dans les exploitations agricoles, mais aussi dans les industries agroalimentaires et dans le secteur en amont des fournisseurs d’intrants agricoles ou de matériel. Le lien avec d’autres secteurs n’est pas toujours négatif : un couplage de l’écotourisme avec les activités agricoles (« accueil à la ferme ») peut aider à financer l’atténuation et l’adaptation.

Par ailleurs, les normes environnementales étant moins strictes et les subsides d’État plus importants dans certains pays, les prix finaux des produits agricoles peuvent varier largement. Il est important de travailler sur la coordination des politiques à l’échelle méditerranéenne pour aller vers des normes environnementales élevées, de partager les expériences, tout en protégeant les producteurs agricoles installés dans notre région qui sont confrontés à un dumping commercial, résultant de l’exploitation des travailleurs agricoles dans certaines régions et du manque d’internalisation des coûts environnementaux. Ce dernier exemple montre que la flexibilité du secteur agricole en région PACA est essentielle pour limiter sa vulnérabilité et tirer profit de l’intégration nationale et internationale.

Poires, juillet 2016, île de la Barthelasse, Vaucluse

Poires, juillet 2016, île de la Barthelasse, Vaucluse

2.182. La conduite culturale du blé selon l’évolution du potentiel de production

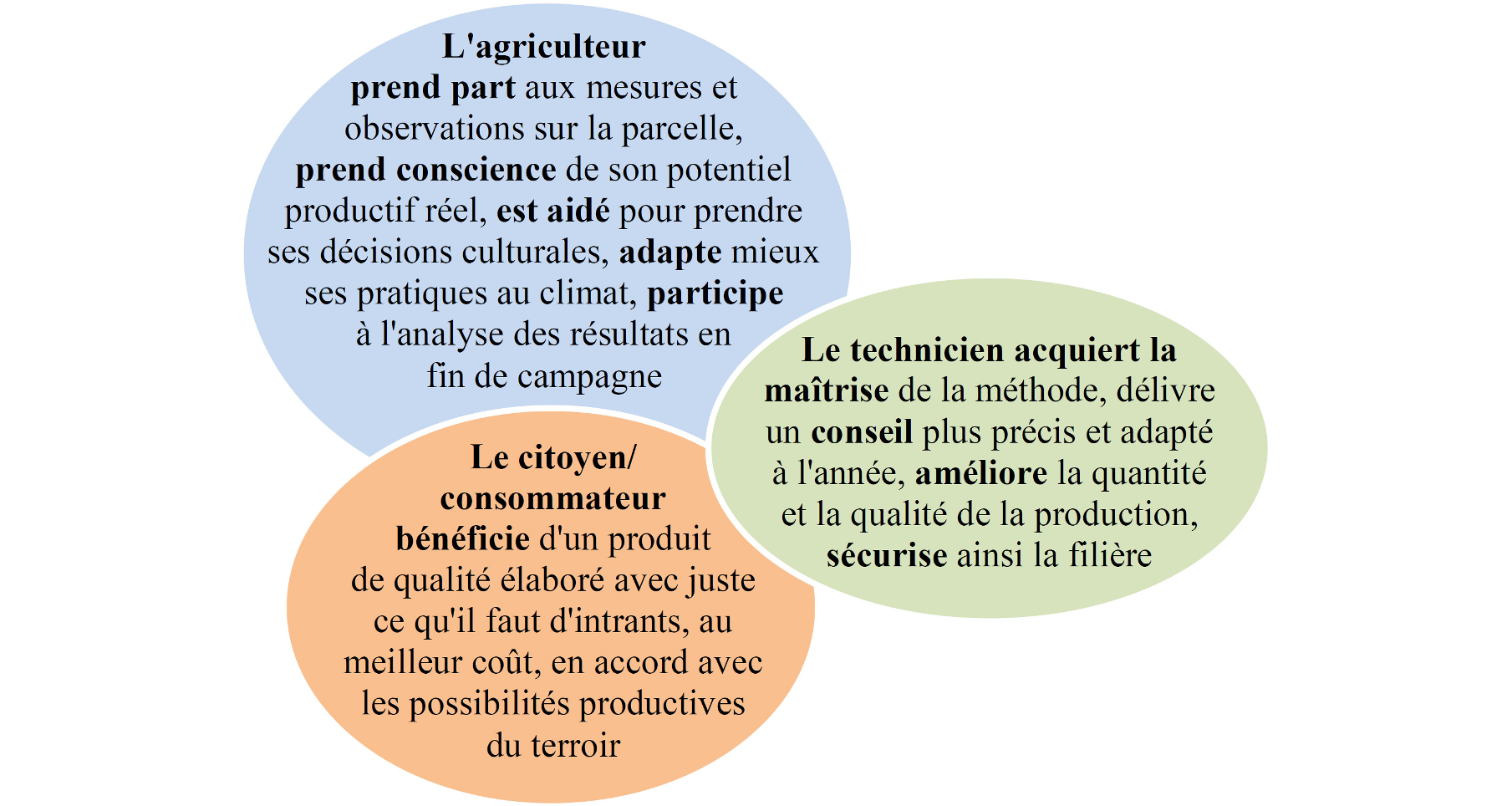

Pour éviter de faire chuter le rendement du blé, des démarches participatives se mettent en place. L’objectif est ici d’encourager le suivi de la plante à différents stades de son développement et d’engager les acteurs agricoles dans une démarche participative.

Un rendement de blé dur qui stagne

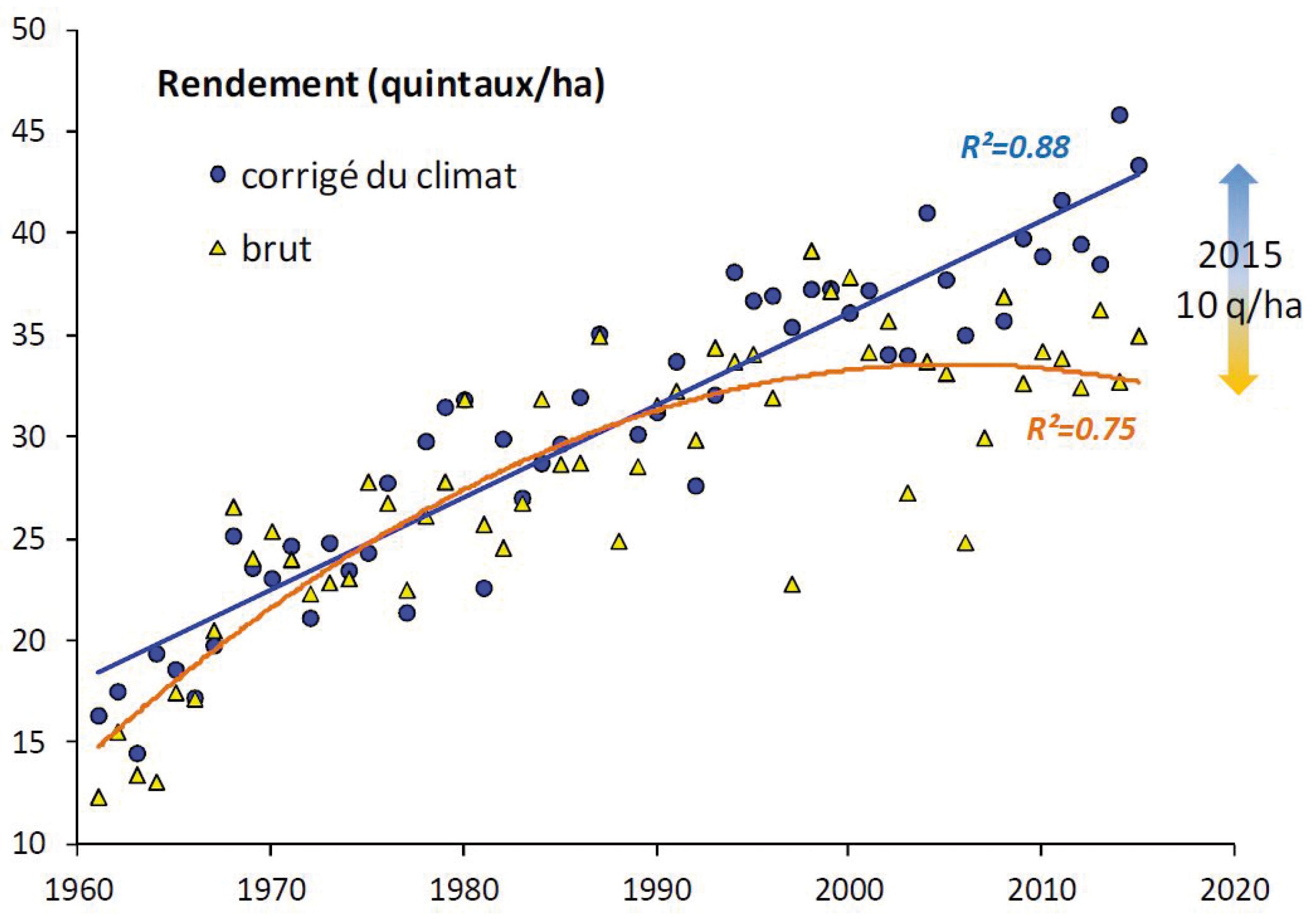

Depuis 1990, le rendement du blé dur dans le sud-est de la France (courbe orange, Figure 2) stagne en raison du changement climatique, et plus précisément de trois facteurs climatiques : le déficit hydrique de printemps, l’inondation hivernale des sols (en Camargue, dans les Cévennes…) et les températures de l’air élevées en mai et juin pendant la formation du grain.

Figure 2. Evolution du rendement du blé dur dans le sud-est de la France (source : Stéphane Jézéquel, ARVALIS)

Figure 2. Evolution du rendement du blé dur dans le sud-est de la France (source : Stéphane Jézéquel, ARVALIS)

En l’absence de ces facteurs défavorables (si l’on prolongeait le climat des années 1980), le rendement du blé continuerait à progresser sur une tendance linéaire (courbe bleue). La seconde conséquence du changement climatique sur la culture du blé est le caractère de plus en plus chaotique et « en dents de scie » selon les années. Par exemple, entre 2013 (printemps historiquement le plus arrosé) et 2015 (printemps historiquement le plus sec), les producteurs de Provence ont vécu leur meilleure et leur pire année climatique pour le blé.

Il est évident que, dans ce contexte, une conduite « habituelle » des cultures (calée sur un rendement moyen dont la valeur est aujourd’hui peu significative), sans tenir compte du potentiel de production de l’année, est vouée à l’échec : gaspillage, perte économique et risques pour l’environnement les années défavorables ; manque de nutrition et/ou de protection des cultures les années favorables. Pour y remédier et fournir des clefs de décision aux agriculteurs pour leurs choix techniques, ARVALIS a développé une méthode d’évaluation du potentiel de rendement de l’année, et de réévaluation de ce potentiel en fonction du climat vécu et prévisible.

1er rendez-vous sur le terrain en hiver : analyse de la profondeur et de la texture du sol pour estimer la réserve utile (RU).

Selon le reliquat azoté, un premier apport peut intervenir

1er rendez-vous sur le terrain en hiver : analyse de la profondeur et de la texture du sol pour estimer la réserve utile (RU).

Selon le reliquat azoté, un premier apport peut intervenir

Une évaluation du potentiel de rendement précoce

Évaluer le potentiel de rendement très tôt en saison est une étape déterminante pour ajuster la conduite du blé dur. Pour parvenir à l’estimation de ce potentiel, une méthode, qui consiste à calculer les pénalités de rendement prévisibles en fonction du niveau de la réserve hydrique disponible et du climat attendu, est appliquée pour permettre aux agriculteurs d’adapter leur conduite ou leurs pratiques culturales en fonction du potentiel annuel. L’objectif est d’accompagner les agriculteurs afin de les aider à mieux gérer les rendements et la qualité du grain, et limiter les frais en fonction des années favorables ou défavorables, appelées aussi « bonnes années » ou « mauvaises années ».

Lorsque la méthode fonctionne (absence de problèmes parasitaires majeurs non maîtrisés), la rentabilité de la culture est augmentée, car l’efficience des intrants est améliorée. Cette technique est adaptable à toutes zones agricoles en région PACA où la variabilité interannuelle des rendements, due au déficit hydrique, est forte.

Un suivi à différents stades clés

L’examen du potentiel de rendement précoce est renforcé par une ré-estimation à des stades clés en vue d’une adaptation de l’itinéraire technique. Au début et à la fin de la montaison, deux phases qui correspondent respectivement à la sortie d’hiver du blé et à la sortie des barbes au niveau des épis, un examen du peuplement (plantes/m², puis épis/m²), de l’enracinement et des facteurs limitants de type parasitaire ou climatique (pression d’adventices, viroses, ravageurs, maladies…) est réalisé. En fonction des résultats, un recalage du potentiel, et donc du niveau d’apport d’azote, est effectué, et la stratégie de lutte contre les mauvaises herbes et les maladies ajustée.

Examen des racines au début et à la fin de la montaison

Examen des racines au début et à la fin de la montaison

Un dispositif opérationnel

Pour optimiser la conduite culturale du blé en fonction du potentiel de production, un dispositif de surveillance est mis en place. Selon le type de sol et le climat, il est possible de définir le « potentiel climatique » qui a une influence sur l’état de la culture et la prévision de rendement. Pour agir de manière positive sur la rentabilité, la qualité du produit et l’environnement, il est possible d’ajuster les intrants.

Le système, qui réunit tous les acteurs (Figure 3), repose sur quatre leviers :

- la prévision : elle est basée sur le calcul du « confort hydrique » de la culture, c’est-à-dire le rapport entre ce que le blé peut consommer en eau et ce qu’il « voudrait » consommer pour pousser à l’optimum (rapport évapotranspiration réelle/évapotranspiration maximale). Il est très corrélé au rendement lorsque le principal facteur limitant est le déficit hydrique (travaux du programme GARICC mené par l’INRA et ARVALIS). Chaque parcelle fait l’objet de trois visites : une à la sortie de l’hiver pour estimer la réserve utile (RU) et deux autres pour observer les facteurs limitants qui jouent un rôle sur le développement de la culture (maladies, enherbement) et l’enracinement du blé. À partir de l’estimation de la réserve utile et de prévisions météorologiques à court et long terme (climat méditerranéen médian), nous pouvons calculer le confort hydrique du blé jusqu’à la moisson et donc prévoir le potentiel de rendement. Cela nous donne un potentiel climatique sur lequel nous appliquons des coefficients correcteurs selon l’état de la culture, afin d’obtenir un potentiel de rendement réel sur lequel l’agriculteur calera son itinéraire technique ;

- la rentabilité: par rapport à une conduite de culture non ajustée, une fertilisation azotée maîtrisée et une simple règle de décision de protection fongicide (oui/non) font gagner, en pluriannuel, environ 100 €/ha par an de marge sur le blé dur du sud-est méditerranéen, tous contextes économiques et climatiques confondus (bonnes et mauvaises années, prix élevés ou bas) ;

- la qualité : de la même manière, un ajustement de la fertilisation azotée maîtrisée et une simple règle de décision de protection fongicide (oui/non) permettent de diminuer le risque de mitadinage, de sécuriser le taux de protéines et le poids spécifique (PS) ;

- l’environnement : un ajustement des intrants au potentiel évite les gaspillages d’azote, les mauvaises années, et améliore l’efficience des intrants de 50% (part de l’eau, de l’engrais, des produits phytosanitaires réellement mobilisés par les plantes par unité de production : tonnes/ha, par exemple).

Si l’itinéraire technique suivi sur la parcelle est enregistré, il est aussi possible de suivre les indicateurs de bilan énergétique et bilan carbone, qui peuvent aussi être améliorés par la méthode de pilotage.

En Provence et de manière générale en zone méditerranéenne où, en raison des à-coups climatiques, l’amplitude de la variation des rendements du blé dur est très élevée, une méthode de suivi de culture développée par ARVALIS permet au producteur et à ses partenaires de disposer d’éléments tangibles pour ajuster l’itinéraire technique au potentiel de l’année. Ceci constitue un progrès tant sur le plan économique que technique et environnemental.

Cette démarche générale est positive et reproductible (hors conduite culturale du blé), à condition de l’adapter aux spécificités culturales et aux pratiques des différents protagonistes impliqués dans son élaboration et son application.

ZOOM 1. Un réseau agricole de conseil pour maîtriser la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre

Pour accompagner le secteur agricole dans la réduction de ses consommations énergétiques et de ses émissions de gaz à effet de serre (GES), l’Inter-Réseau Régional Agriculture Énergie et Environnement (IRAEE), un réseau de conseil, se mobilise en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Avec la participation financière de l’ADEME et de la Région PACA, neuf têtes de réseau de la filière agriculture se sont organisées en inter-réseau, courant 2013, avec pour objectif de conseiller, accompagner et développer des projets d’adaptation au changement climatique.

Les principales missions de ce réseau sont de :

- développer le métier de conseiller environnement agriénergie,

- valoriser et diffuser les bonnes pratiques énergétiques,

- animer un pôle ressources thématique régional.

Les publics visés sont :

- les exploitants agricoles afin de les inciter à la réalisation d’un diagnostic énergie GES qui représente la 1ère étape avant d’agir,

- les collectivités pour accompagner les projets territoriaux,

- les structures agricoles pour développer le conseil énergie dans les différentes filières.

L’accomplissement de ces missions passe notamment par la communication pour encourager les agriculteurs à adopter de bonnes pratiques énergétiques. Pour ce faire, le réseau s’appuie sur :

- la création d’un autodiagnostic (automne 2016) accessible en ligne pour la promotion du diagnostic énergétique des exploitations agricoles,

- la mise en avant d’actions et projets innovants, d’initiatives concrètes dans les exploitations réduisant la consommation d’énergies et les émissions de GES,

- l’identification de thèmes spécifiques pour développer des actions qui visent la qualité du sol, l’autonomie alimentaire, la complémentarité entre élevage et cultures…

Ce réseau IRAEE permet de faire travailler collectivement des structures agricoles qui ont des compétences complémentaires. Il en résulte notamment le montage de projets communs. De plus, un lien fort entre le réseau et les lycées agricoles offre une diffusion des bonnes pratiques énergétiques auprès des élèves et apprentis en formation. L’enseignement agricole régional participe activement à cette dynamique en travaillant avec l’ensemble des partenaires, ce qui assure une dimension transversale au projet.

2.216. Des pratiques innovantes pour augmenter la durabilité des systèmes agricoles

Comme le changement climatique est un défi pour la survie des cultures en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il est important de faire appel à l’innovation afin d’ouvrir des voies prometteuses en faveur du maintien et du développement des systèmes agricoles.

Les risques associés aux pratiques agricoles conventionnelles dans les régions méditerranéennes Pendant des millénaires, la région méditerranéenne a été caractérisée par la présence d’une agriculture très diversifiée et intégrée aux écosystèmes naturels. Les différentes pratiques agricoles ont façonné des agroécosystèmes pourvoyeurs de nombreux services : productions agricoles et forestières, tourisme, valeur patrimoniale et culturelle… La pérennité de ces systèmes est actuellement menacée par une accumulation de pressions liées au changement climatique, mais surtout au changement global. En effet, le changement climatique, qui génère en Méditerranée des stress thermiques, hydriques et halins, affecte des agro-écosystèmes déjà partiellement fragilisés, voire fortement dégradés par les pressions anthropiques. L’urbanisation et l’abandon des terres, dans certaines zones isolées et montagneuses, ont réduit les surfaces agricoles concentrées dans les secteurs les plus favorables à l’agriculture où la majorité des systèmes de production sont aujourd’hui intensifs et spécialisés. Il en résulte des phénomènes de dégradation et d’érosion des sols, de pollution (sol, eau, air), ainsi qu’une perte de biodiversité de nature multiple (impacts sur la richesse des paysages et des espèces, la diversité génétique et fonctionnelle…).

L’usage intensif de pesticides et d’herbicides perturbe les organismes vivant dans le sol (micro-organismes, principalement les bactéries et les champignons, micro et macro-faune comme les microarthropodes, collemboles, vers de terre…) et bouleverse la structure, l’aération, la compacité, le pH et la texture du sol. Le fonctionnement de ce dernier est également modifié par l’apport insuffisant de matière organique, des labours trop profonds, le compactage et des périodes prolongées de sol nu. L’une des conséquences de l’altération des propriétés physico-chimiques des sols est leur moindre capacité à absorber et retenir l’eau. Sur ces sols, dans un contexte de changement climatique qui se traduit notamment par un risque accru de sécheresse estivale (projections du GIEC), la vulnérabilité des cultures augmente.

Par ailleurs, les plantes souffrent d’un accès restreint aux nutriments du fait de la perte de vie biologique des sols. En surface, la faible présence d’infrastructures agro-écologiques (arbres isolés, haies, etc.) dans les paysages de monocultures diminue la protection contre le vent, accroît les pertes d’eau par évaporation, aggrave les effets des canicules et limite les habitats potentiels pour les auxiliaires utiles des cultures (pollinisateurs, biopesticides…). Les bases écologiques du fonctionnement de tels agro-écosystèmes sont réduites et leur capacité productrice dépend principalement d’apports d’intrants exogènes (irrigation, engrais, pesticides) dont la production et l’utilisation contribuent aux émissions de gaz à effet de serre (GES).

Changement climatique : atténuation et adaptation grâce à des pratiques innovantes

Les pratiques innovantes sont de « nouvelles » pratiques agricoles pour lesquelles les intérêts agronomiques et les fonctions écologiques ont été découverts récemment, et qui se distinguent de celles de l’agriculture conventionnelle. Dans certains cas, il s’agit de pratiques traditionnelles remises en service, comme l’agroforesterie par exemple. Ces pratiques culturales sont encore minoritaires, même si leur développement tend à augmenter avec la diffusion d’informations portant sur leur efficacité et leurs limites auprès de tous les acteurs concernés.

Dans les régions méditerranéennes, les pratiques innovantes qui présentent un intérêt pour la durabilité des agro-écosystèmes sont les suivantes :

- Agriculture de conservation : les pratiques de conservation des sols combinent généralement le labour réduit ou le non-labour, un apport régulier de matière organique (résidus des cultures, paillage, compost, engrais verts, etc.) et une couverture permanente du sol (cultures intermédiaires, cultures de couverts). De cette façon, les sols séquestrent plus de carbone et contribuent ainsi à l’atténuation des émissions de GES et donc des effets du changement climatique. Par ailleurs, la moindre perturbation des organismes du sol maintient une activité biologique maximale, à condition que l’utilisation d’intrants chimiques reste limitée. Ces pratiques augmentent la stabilité des agrégats et la microporosité, ce qui permet une meilleure rétention de l’eau. Ces avantages offrent au champ cultivé une meilleure résistance au stress hydrique lors des périodes prolongées de sécheresse. Grâce à ses caractéristiques, l’agriculture de conservation est considérée comme une stratégie d’adaptation au changement climatique et d’atténuation dans les régions méditerranéennes. Les modes de conduite des cultures associés à l’agriculture de conservation, céréales et légumineuses par exemple, se rapprochent de ceux de l’agriculture biologique (aucun engrais, ni pesticides de synthèse), car sont privilégiés une fertilisation azotée naturelle et le non-labour combattant de manière effective la prolifération des adventices dont la problématique s’affirme ;

- Agroforesterie : l’agroforesterie associe les arbres et les cultures dans un même « champ », les deux systèmes bénéficiant alors d’une meilleure répartition des ressources (eau, lumière, nutriments) dans l’espace et dans le temps. Des cultures d’hiver avec des arbres fruitiers tardifs sont un exemple classique d’association, comme le blé et les noyers qui étaient encore présents en France avant l’industrialisation de l’agriculture (responsable d’un arrachage massif des arbres dans le paysage agricole), mais de nombreux autres systèmes ont existé et certains existent encore dans les régions méditerranéennes. En France, l’agroforesterie est actuellement étudiée et testée sur des sites expérimentaux et des exploitations. Son intérêt au regard des enjeux climatiques en Méditerranée est lié à différents aspects : une faible densité d’arbres plantés au milieu des cultures force les racines à chercher l’eau et les nutriments en profondeur, et l’ombre apportée par le feuillage avant les moissons est bénéfique dans les régions susceptibles de subir des périodes de forte chaleur et de vent soutenu. Les premières études ont ainsi montré que la productivité totale de l’ensemble du système agroforestier est supérieure à celle des deux systèmes séparés. Certains systèmes agroforestiers sont conduits en agriculture biologique et s’appuient sur l’agrobiodiversité fonctionnelle pour protéger leurs cultures (lire ci-après). On parle de sylvopastoralisme lorsque les arbres sont associés au pâturage, système d’une grande utilité pour conserver une production ligneuse minimisant les risques d’incendie et constituant donc une stratégie d’adaptation au changement climatique. Par ailleurs, une production diversifiée (cultures/élevage + bois d’œuvre/ bois énergie/production fruitière) présente aussi un atout économique et intégrer des arbres aux cultures ou aux prairies participe à la séquestration du carbone qui peut faire l’objet d’une rétribution ;

- Agro-biodiversité fonctionnelle: il s’agit ici de permettre à l’agro-écosystème de bénéficier de services rendus par une certaine biodiversité, et ainsi de rendre l’agriculture moins dépendante des intrants conventionnels. Ces services concernent le fonctionnement des sols, comme cela a été mentionné, de par le rôle de la microfaune et des micro-organismes dans les processus de régulation des nutriments et de leur disponibilité qui vont déterminer la fertilité des sols. L’agro-biodiversité fonctionnelle joue aussi un grand rôle dans la protection des cultures. La région PACA avec sa forte production fruitière est une grande consommatrice de produits phytosanitaires. Pour tenter de réduire leur utilisation, des bandes fleuries/ enherbées sont semées ou des haies sont plantées pour servir d’habitat à des auxiliaires bénéfiques, c’est-à-dire des prédateurs ou des parasites d’espèces responsables de dommages sur les cultures. Si ces pratiques n’ont directement pas pour objet les enjeux du changement climatique, elles contribuent à la mise en place de systèmes agro-écologiques dont le fonctionnement repose sur les interactions écologiques de manière similaire à celui des écosystèmes naturels. Diversité, conservation des arbres et non-destruction du sol sont les briques permettant le maintien d’un agro-écosystème en bonne santé, capable de s’adapter au changement climatique et participant à son atténuation.

Un enjeu majeur de l’agriculture consiste donc à identifier et mettre en œuvre des pratiques adaptées au changement global, garantissant la production tout en maintenant une biodiversité riche et fonctionnelle au sein d’agro-écosystèmes durables. La gestion rationnelle de ces espaces peut constituer un facteur déterminant dans l’atténuation de ces profonds bouleversements environnementaux. Dans ce contexte, il est également important de souligner que des contraintes environnementales sont plus marquées dans certaines zones géographiques, notamment les milieux littoraux (dessiccation renforcée par le régime des vents, ensoleillement, stress halin, forte anthropisation…) qui tendraient à devenir particulièrement vulnérables. Pour réduire cette vulnérabilité, il est important d’intégrer, dans les recommandations et la mise en œuvre des nouvelles pratiques agricoles, une approche spatiale (en fonction de la distance à la mer, par exemple) afin de maximiser la démarche alternative visant à préserver ces agro-écosystèmes et leur diversité.

ZOOM 2. Le soutien des pratiques agricoles innovantes en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt présente le projet agro-écologique en 12 clés, dont certaines se rapportent aux pratiques innovantes (Cf. §2.4). Au vu de leur intérêt pour faire face aux conséquences du changement climatique, différentes institutions soutiennent les agriculteurs développant de telles pratiques et des recherches pilotes sont conduites par des groupements d’associations, d’instituts de recherches et d’acteurs locaux :

- la chambre d’agriculture régionale a soutenu des projets portés par des collectifs, comme, par exemple, l’accompagnement du développement des techniques de semis direct et semis direct sous couvert, en conditions méditerranéennes (Val de Durance et plateau de Valensole, Alpesde-Haute-Provence,

15 agriculteurs en 2014) ;

- à partir de 2016, des subventions sont accordées aux agriculteurs travaillant dans le périmètre du Projet agro-environnemental et climatique (PAEC) Luberon-Lure, qui mettent en œuvre des mesures agro-environnementales et climatiques en faveur de la qualité de l’eau. Ces mesures incluent l’agro-biodiversité fonctionnelle (lutte biologique), la couverture permanente des sols (enherbement des vignobles) et la réduction du travail du sol ;

- le projet « Systèmes Mixtes Agroforestiers : création de Références Techniques & économiques » (SMART), financé par le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt, étudie les systèmes vergers-maraîchers dans des fermes du Luberon et travaille sur les filières spécifiques des Alpilles (vignes/grandes cultures/amandes/etc.)

2.237. Les nouvelles technologies pour accélérer l’adaptation et l’atténuation

Le climat a toujours été un enjeu majeur pour le monde agricole et le changement climatique actuel ne fait que renforcer le lien qui les unit. Sur une majorité d’espèces cultivées, en particulier les céréales à paille, le changement climatique provoque depuis 1995 une stagnation des rendements nationaux et régionaux, limitant ainsi la contribution de la France au nécessaire doublement de la production alimentaire mondiale d’ici 2050. L’augmentation des températures de l’air, induisant un effet de plus grande sécheresse subie par les plantes, est l’un des facteurs incriminés dans cette stagnation. Dans ce contexte de changement climatique global, l’agriculture doit aussi réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES), sachant que la fertilisation azotée minérale fait partie des postes d’émissions les plus importants. Concernant la sécheresse et la fertilisation azotée, contrairement à une idée reçue, les études montrent que les variétés actuelles sont plus performantes que dans le passé en situation de restriction d’eau ou de fertilisation. Il suffit de remonter 25 ans en arrière pour en faire le constat. Ce progrès n’est toutefois pas assez rapide, car il ne permet pas de compenser les effets croissants des événements climatiques, parfois extrêmes, néfastes à la performance des cultures.

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, plusieurs projets d’envergure nationale et européenne permettent de lever des verrous existants et d’accélérer le progrès. La sélection variétale passe par plusieurs étapes clés : choisir des parents variés, les croiser et les trier.

Ce processus nécessite du temps, 6 à 10 ans, mais il permet de désigner un ou deux « élus » sur des centaines de milliers de « candidats ». Évaluer autant de variétés candidates n’est toutefois pas un travail aisé. Le site d’expérimentation d’ARVALIS - Institut du végétal, situé à Gréoux-les-Bains, est devenu un site pilote pour mettre au point des techniques permettant d’observer le comportement des variétés de blé en cas de sécheresse. Il s’agit de développer des systèmes de mesure permettant de déterminer les variétés capables de supporter des conditions climatiques difficiles. À l’instar de l’imagerie médicale, la seule observation extérieure des individus ne suffit pas à poser un bon diagnostic et mesurer des phénomènes physiologiques, invisibles à l’œil nu. ARVALIS et l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) d’Avignon ont ainsi créé un robot autonome, la PhénoMobile qui permet de scanner un millier de petites parcelles d’expérimentation d’une surface de 10 à 20 m² et de mesurer leur réflectance (interaction avec la lumière) et leur structure en 3D. ARVALIS a, par exemple, montré que la réflectance permettait d’identifier rapidement les variétés aptes à recevoir une fertilisation azotée réduite. Ces mêmes technologies sont également développées à partir de plates-formes aériennes (drones). HIPHEN, une société privée implantée à Avignon, a été créée pour déployer ces technologies auprès des entreprises de sélection : en une année, plus de 70 vols ont permis de caractériser des phénomènes importants comme la couverture du sol de la betterave ou l’enroulement des feuilles du maïs. La société, créée fin 2014, a ainsi réalisé plus de 220 K€ de chiffre d’affaires en un an.

PhénoMobile, un robot autonome qui scanne la végétation des parcelles agricoles

PhénoMobile, un robot autonome qui scanne la végétation des parcelles agricoles

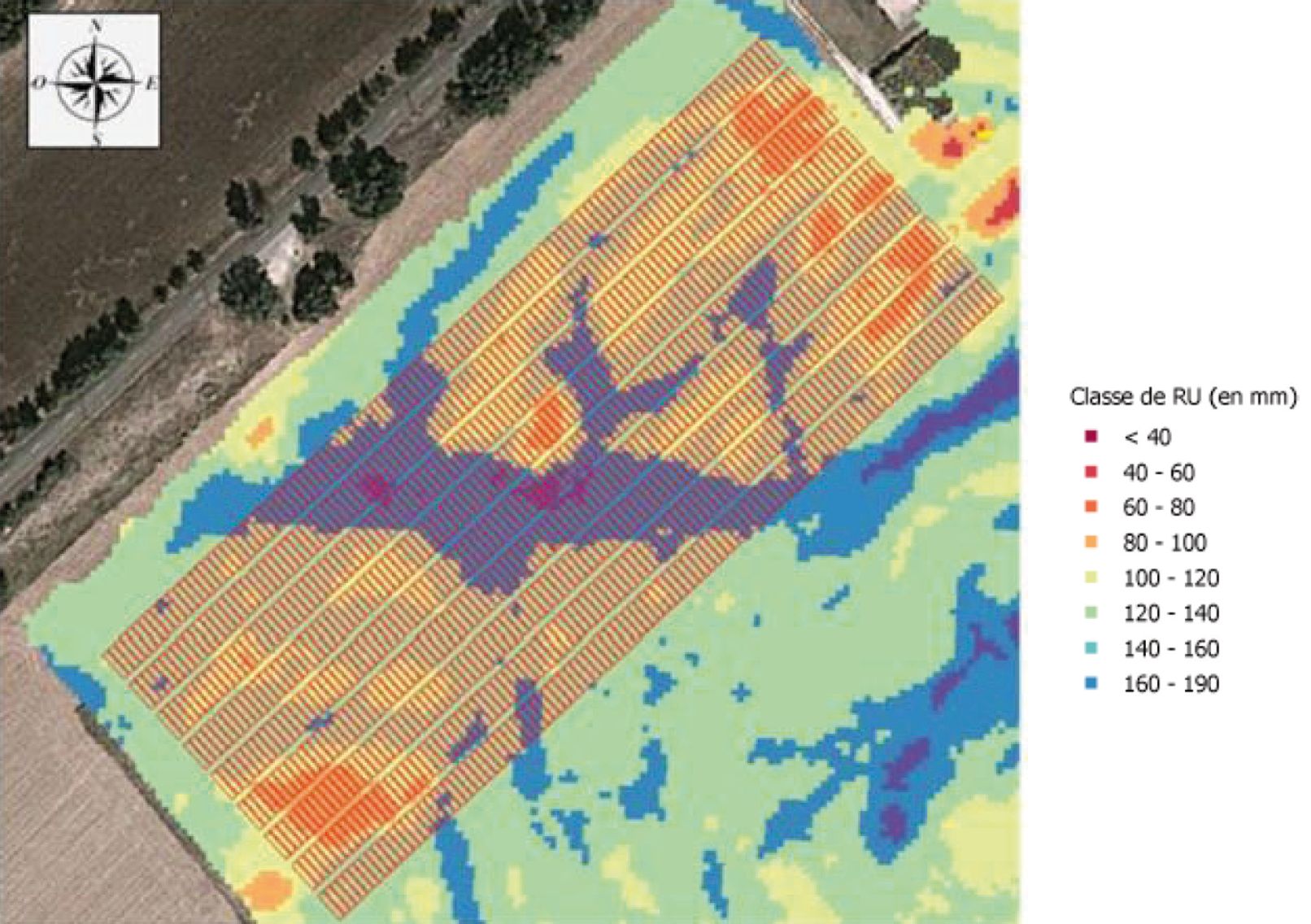

Toujours par analogie avec la médecine, l’environnement des individus a un fort impact sur leur état de santé. Pour la sécheresse, la quantité d’eau que peut contenir le sol va déterminer si une plante est ou non en état de stress. Or, les sols agricoles sur lesquels les expérimentations sont conduites sont forcément variables. On peut donc parfois conclure qu’une variété est meilleure qu’une autre, alors qu’elle a simplement eu la chance d’être semée dans une zone où les caractéristiques du sol sont plus favorables. Pour remédier à cet artifice, sur le site de Gréoux-les-Bains, les pédologues d’ARVALIS ont réussi à définir la capacité de rétention d’eau du sol à l’échelle du mètre carré (Figure 4). Une fois cette information prise en compte, la précision de la comparaison des variétés est quasiment doublée

En conclusion, le changement climatique requiert une accélération du progrès génétique pour limiter ses effets négatifs. Une approche très interdisciplinaire est conduite grâce aux équipes mobilisées à Avignon (ARVALIS, INRA, HIPHEN) et au site expérimental de Gréoux-lesBains. Cette alliance de compétences agronomiques, physiologiques, robotiques, informatiques et génétiques montre qu’il sera possible demain d’accélérer de manière significative l’obtention de variétés plus tolérantes à la sécheresse, par exemple. Le déploiement à large échelle auprès de l’ensemble des sociétés semencières reste maintenant à faire.

Figure 4. Estimation de la réserve utile de chaque micro-parcelle (source : HIPHEN)

Figure 4. Estimation de la réserve utile de chaque micro-parcelle (source : HIPHEN)

2.253. Des scénarios pour anticiper l’adaptation des systèmes rizicoles camarguais

Pour éviter de subir les effets du changement climatique, des scénarios d’évolution des systèmes agricoles peuvent être déclinés. Ils permettent d’anticiper les mesures à prendre, de créer une dynamique locale et de mutualiser les efforts. Les riziculteurs de Camargue agissent collectivement pour conserver leur richesse agricole.

Le riz est une culture emblématique de la Camargue et donc de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Grâce à la submersion des parcelles, pratiquée entre avril (début des semis) et septembre (début des récoltes), la salinité des sols est maintenue à un niveau acceptable pour obtenir des rendements satisfaisants et permettre la rotation avec des cultures pluviales, telles que le blé dur ou encore la luzerne. La rizière constitue toutefois un milieu à fort potentiel d’émissions de gaz à effet de serre (GES), qui favorise notamment les émissions directes de dioxyde de carbone (CO2) dues au brûlage des pailles, mais aussi la production de méthane (CH4) par décomposition anaérobie des matières organiques. Ces émissions de GES s’ajoutent à celles liées à la consommation des carburants et à celles indirectes provenant de l’usage d’intrants chimiques et plus particulièrement d’engrais azotés.

Après l’évaluation de la contribution des différentes cultures aux émissions de GES et, pour chacune d’entre elles, l’identification des pratiques culturales les plus émettrices, des scénarios d’évolution des systèmes agricoles ont été élaborés avec les parties prenantes de l’agriculture camarguaise. Ces scénarios tiennent compte (i) du mode de gestion des pailles de riz (hypothèse d’une interdiction future du brûlage), (ii) d’un renforcement du changement climatique qui réduirait la ressource en eau douce du Rhône et augmenterait la salinisation des sols (évapotranspiration accrue du fait de plus fortes températures), et (iii) de l’impact du réchauffement climatique sur les futurs rendements de riz. Quatre scénarios d’évolution des systèmes agricoles, construits de manière participative avec les acteurs locaux, croisent ainsi les projections climatiques avec deux situations économiques et réglementaires contrastées : l’une favorable au riz et l’autre défavorable. Des scénarios où le climat ne ferait pas l’objet d’un changement majeur servent de référence (situation actuelle).

Pour adapter les systèmes agricoles à ces futurs possibles, les acteurs camarguais ont été mobilisés pour proposer de nouveaux systèmes culturaux. Parmi ceux-ci figurent :

- l’abandon des cultures sur les terres basses salées (au profit de l’élevage),

- la pratique du riz semé à sec sur les terres hautes afin de limiter les consommations en eau et réduire les émissions de méthane,

- l’usage de variétés de riz à cycle plus long et des semis plus précoces (rendus possibles du fait de l’augmentation des températures),

- la diversification des cultures et des modes de production (blé tendre, soja, luzerne, éventuellement conduits en agriculture biologique).

Ces scénarios ont été évalués grâce à des modèles de fermes, dont la diversité a été prise en compte, qui permettent de calculer les valeurs d’indicateurs de performances (marges économiques, émissions de GES, usage de produits phytosanitaires, dépendance aux intrants, etc.) aux échelles de l’exploitation agricole et de l’ensemble du territoire. Ces résultats ont ensuite été soumis aux acteurs agricoles du territoire pour correction et validation. Le scénario de réchauffement climatique

serait plutôt favorable aux rendements du riz moyennant l’usage de variétés à cycle plus long et de semis plus précoces. La diversification des cultures et des modes de production rendrait par ailleurs les systèmes plus économes et limiterait leurs impacts sur le plan environnemental, avec des rotations plus longues et la présence de légumineuses. Des investissements et innovations technologiques (barrage anti-sel, modification des systèmes de pompage) permettraient aussi de lutter contre la remontée de la langue d’eau salée dans le cours inférieur du Rhône. Des incertitudes demeurent toutefois quant à l’impact d’une montée générale du niveau de la mer. Celle-ci pourrait conduire à la non-culture des terres les plus basses. La montée des eaux maritimes, combinée à l’inondation hivernale des parcelles rizicoles qui pourrait s’étendre à cause du non-brulage des pailles de riz, favoriserait l’accueil des oiseaux d’eau pendant l’hiver. Mais cette submersion accrue des terres basses serait productrice d’un surplus d’émissions de GES qui réduirait les avantages de la pratique des riz à sec sur les terres hautes (les riz à sec étant moins submergés, la production de GES et notamment de méthane serait réduite). Enfin, des enquêtes conduites auprès d’un échantillon de riziculteurs révèlent un faible ressenti des agriculteurs vis-à-vis des enjeux du changement climatique, car ils mettent davantage l’accent sur une variabilité interannuelle forte, non vécue comme tendancielle.

ZOOM 3. Changement d’usage des sols et climat

Selon Jonathan Foley (2005), les besoins de l’humanité en nourriture, fibres, eau et abris déterminent l’usage du sol sur la planète.

Aux échelles globales, les interactions entre les milieux naturels et l’histoire longue des sociétés ont fortement orienté la répartition des usages des sols : les sociétés se sont sédentarisées dans les zones où les techniques maîtrisées ont permis de tirer profit de la fertilité naturelle, générant de manière très schématique une prédominance des terres agricoles dans les zones tempérées, et laissant les espaces forestiers aux zones humides et boréales.

À l’échelle locale, l’homme a développé des techniques pour se soustraire aux contraintes naturelles. L’action des individus et des sociétés explique la forme précise de chaque usage des sols : les préférences pour un type d’habitat discriminent les villes denses et l’habitat diffus ; les aménagements anthropiques (accessibilité, disponibilité en eau…) favorisent l’installation d’activités ; la structure économique du territoire (emplois, richesse des ménages…) prévaut sur la dynamique des systèmes spatiaux…

Dans ce cadre, les relations entre changement d’usage des sols et climat sont à la fois fortes et mal connues :

- fortes, car la nature des espaces influe sur de nombreux éléments en rapport avec le climat (hygrométrie, stockage du carbone, absorption de chaleur ou réflectance…) ;

- mal connues, car la complexité des interactions à l’échelle planétaire rend difficile la charge de la preuve, en la matière. À titre d’exemple, l’effet de l’urbanisation sur la température de l’air peut être négatif ou positif selon la période et la nature des espaces construits.

Les sciences de l’usage des sols produisent des modèles unifiés qui ont pour vocation de rendre compte de la relation entre changement des usages et climat, mais ces outils sont encore perfectibles, eu égard notamment à la dimension multiscalaire du phénomène.

Corrélativement, les effets du changement climatique sur l’usage des sols sont également méconnus (IPCC, 2014). De nombreuses études ont mesuré ou anticipé des effets sur les usages : que ce soient les espaces naturels avec des migrations attendues d’espèces ou les espaces anthropisés dans lesquels les villes ou l’agriculture auront à évoluer. Jusqu’à présent, la principale réponse aux contraintes climatiques a été technologique (irrigation, fertilisation, génétique des plantes, climatisation…). Or, cette réponse n’est pas suffisante car elle est contingente à des seuils de connaissances ou économiques, et non pérenne puisque son expression dans les systèmes productifs accroît les émissions unitaires de gaz à effet de serre (à titre d’exemple, +14% en agriculture entre 2001 et 2011).

Pour résumer, dès lors que les aptitudes des milieux déterminent les usages du sol et que les changements climatiques sont à même de les modifier, des phénomènes de déplacements de producteurs ou d’habitants sont prévisibles, y compris en Provence pour laquelle les évolutions climatiques annoncées pourraient, par exemple, provoquer des relocalisations de productions agricoles. Sauf si les sociétés humaines changent drastiquement leur relation à la nature, au-delà des solutions technicistes habituellement envisagées…

2.264. Une initiative pluridisciplinaire pour mieux évaluer les enjeux du changement climatique en alpage

Les impacts du changement climatique sont encore plus perceptibles et visibles en montagne. Les acteurs alpins (collectivités locales, parcs nationaux, parcs naturels régionaux, associations, entreprises…) sont actifs et expérimentent des dispositifs régionaux et locaux qui ont le mérite d’enrichir les connaissances et de faire évoluer, de manière concertée et collective, les pratiques culturales.

Le programme Alpages sentinelles associe, depuis une dizaine d’années, éleveurs et bergers, techniciens agricoles et pastoralistes, gestionnaires d’espaces protégés et chercheurs (climatologues, écologues, agronomes, sociologues). Son objectif est de mieux comprendre la façon dont se traduit le changement climatique dans les alpages, d’anticiper ainsi les impacts potentiels sur les milieux et les pratiques pastorales, et d’identifier les leviers d’action mobilisables sur l’alpage ou à l’interaction alpage-exploitation, tout en gérant durablement les milieux.

Alpages sentinelles a vu le jour dans le Parc national des Écrins, suite à la canicule de 2003 et aux épisodes de sécheresse des années suivantes. Dispositif étendu depuis à l’échelle du massif alpin, il regroupe aujourd’hui 31 alpages et 37 exploitations utilisatrices de ces derniers répartis sur les territoires suivants : Écrins, Vanoise, Mercantour, Ubaye, Chartreuse, Vercors, Luberon, Ventoux. Il comprend également les alpages gérés par les fermes expérimentales de Carmejane (Le Chaffaut-SaintJurson) et du Merle (Salon-de-Provence). Le programme vise la production de références techniques sur les dynamiques qui se nouent entre climat, milieux, pratiques pastorales et systèmes d’élevage. Il a aussi pour objectif de percevoir les signaux d’alerte sur des évolutions, des changements affectant les alpages et les exploitations qui les utilisent.

Des protocoles de mesures, robustes et reproductibles, ont été conçus et mis en œuvre sur le terrain : analyse d’images satellites pour l’étude de l’enneigement et del’évolution de la phénologie des espèces végétales, pluviomètres relevés en alpage par les bergers, observations directes de la hauteur de la végétation pour estimer les variations de la ressource pastorale, analyse des changements des végétations (composition et richesse spécifique), tournées de fin d’estive pour évaluer le niveau de consommation de la ressource et la gestion pastorale, suivis d’exploitations pour évaluer la place de l’alpage dans les systèmes d’élevage et comprendre les choix stratégiques des éleveurs pour l’évolution de leur exploitation. Les observations des bergers (sur la météo de la saison, la réaction des différentes variétés végétales, le comportement des bêtes…) et l’analyse qu’ils en font pour ajuster, si besoin, leurs pratiques pastorales sont également prises en compte et permettent d’enrichir la compréhension des processus. Les marges d’ajustement des conduites pastorales face à un printemps tardif (2013) ou à un épisode de sécheresse et/ou de canicule (juillet 2015) ont ainsi été plus particulièrement étudiées et discutées de manière collective.

La force et l’originalité de ce dispositif est l’apprentissage collectif face à la dynamique du changement climatique en croisant les regards et en s’appuyant sur des constats partagés sur le terrain, notamment lors de tournées de fin d’estive, d’entretiens avec les éleveurs ou d’échanges collectifs. Des rencontres annuelles permettent de débattre des résultats et des hypothèses, et d’intervenir si un dysfonctionnement pouvant compromettre une gestion durable des milieux pastoraux est détecté sur un alpage. Le programme Alpages sentinelles vise ainsi à anticiper et à trouver des marges d’adaptation face aux aléas climatiques, selon les flexibilités relatives offertes par les alpages et en fonction des capacités d’ajustement inhérentes aux exploitations.

2.270. Conclusion

Même si la réduction des émissions de gaz à effet de serre devenait massive à l’échelle globale ces vingt prochaines années, permettant ainsi une hausse limitée

de la température de l’air (+2°C), les effets du changement climatique pénaliseront, en l’absence de mesures d’adaptation, l’agriculture régionale pendant encore des décennies. Les incertitudes relatives aux projections climatiques demeurent grandes pour les précipitations, même si des tendances se dégagent, mais, pour la température de l’air, les modèles climatiques régionaux convergent. Il est donc urgent d’agir à tous les niveaux et durablement. Les acteurs agricoles locaux et régionaux se mobilisent d’ores et déjà, un signe fort et très encourageant, mais les actions d’atténuation et d’adaptation sont encore insuffisantes pour lutter efficacement contre le changement climatique, et assurer le maintien et le développement des systèmes agricoles qui font la richesse des terroirs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les initiatives doivent se multiplier, à l’échelle régionale et locale, afin de proposer des démarches rationnelles, concertées et partagées, qui mettent les agriculteurs au cœur des dispositifs expérimentaux.

Sommaire du cahier

- Les synthèses du GREC-SUD en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

- Art et science : immersion en forêt méditerranéenne

- Le tourisme à l'épreuve du changement climatique

- Webinaire - Effets de la pollution de l'air et du changement climatique sur les forêts méditerranéennes

- Réflexions et échanges à Coco-Velten