- 4.1. Les avalanches ont-elles un avenir ?

- 4.115. Le changement climatique, un facteur aggravant des mouvements de terrain et des laves torrentielles ?

- 4.164. Les feux de forêt vont-ils progresser en montagne ?

- 4.204. L’adaptation de la gestion des risques naturels aux impacts du changement climatique

Les milieux naturels engendrent des risques à court, moyen et long terme. En montagne, les risques sont spécifiques et souvent exacerbés par les facteurs physico-environnementaux avec la présence d’avalanches, d’éboulements, de glissements de terrain, de crues et laves torrentielles… Certains d’entre eux dépendent directement ou indirectement de la météorologie et du climat. Le changement climatique aura-t-il tendance à limiter ou renforcer les impacts des risques naturels sur les territoires montagnards où les enjeux sont à la fois humains, environnementaux, sociaux, économiques et politiques ? La communauté scientifique analyse la survenue potentielle des aléas caractérisés par leur imprévisibilité, la probabilité d’occurrence des événements, la vulnérabilité des territoires qui diffèrent selon l’organisation des sociétés… Un état partiel des connaissances est ici proposé pour mieux évaluer les enjeux futurs.

4.1. Les avalanches ont-elles un avenir ?

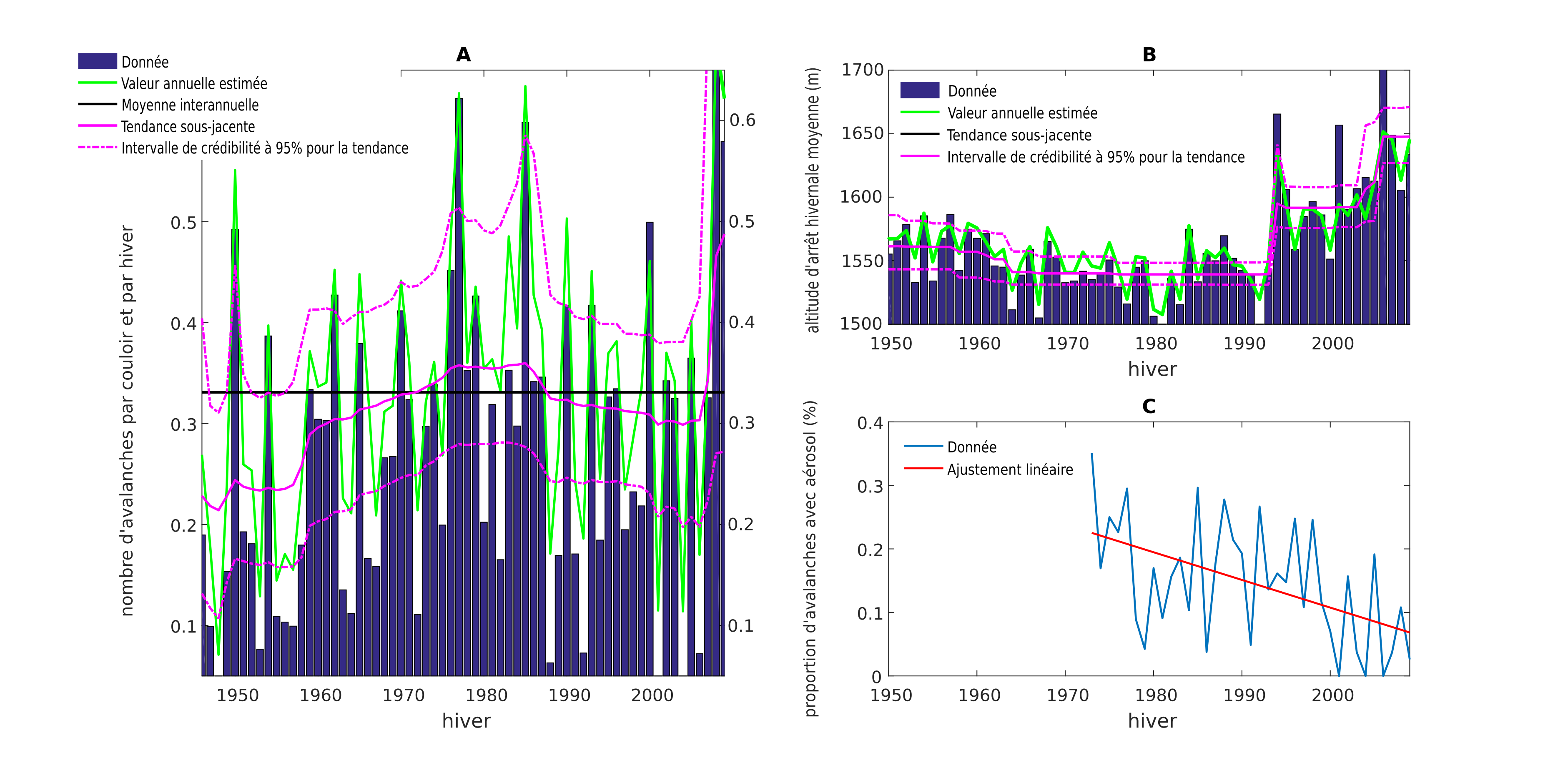

Les analyses systématiques menées dans les Alpes françaises sur les dernières décennies mettent en évidence des évolutions cohérentes de l’activité avalancheuse naturelle avec le réchauffement et les modifications de l’enneigement. Celles-ci excluent l’activité avalancheuse liée à la fréquentation hivernale à des fins récréatives qui est avant tout une affaire de pratiques sociales. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la forte variabilité interannuelle du nombre d’avalanches, la tendance à la remontée des altitudes d’arrêt et la diminution de la proportion d’avalanches avec aérosol sont nettes (Figure 10).

Figure 10. Évolutions récentes de l’activité avalancheuse en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Hautes-Alpes,

Alpes-Maritimes et Alpes-de-Haute-Provence), enregistrée par l’enquête permanente sur les avalanches (EPA) :

A) nombre moyen d’avalanches par couloir et par hiver ; B) altitude d’arrêt moyenne ;

C) proportion d’avalanches avec aérosol (incluant les écoulements mixtes)

Figure 10. Évolutions récentes de l’activité avalancheuse en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Hautes-Alpes,

Alpes-Maritimes et Alpes-de-Haute-Provence), enregistrée par l’enquête permanente sur les avalanches (EPA) :

A) nombre moyen d’avalanches par couloir et par hiver ; B) altitude d’arrêt moyenne ;

C) proportion d’avalanches avec aérosol (incluant les écoulements mixtes)

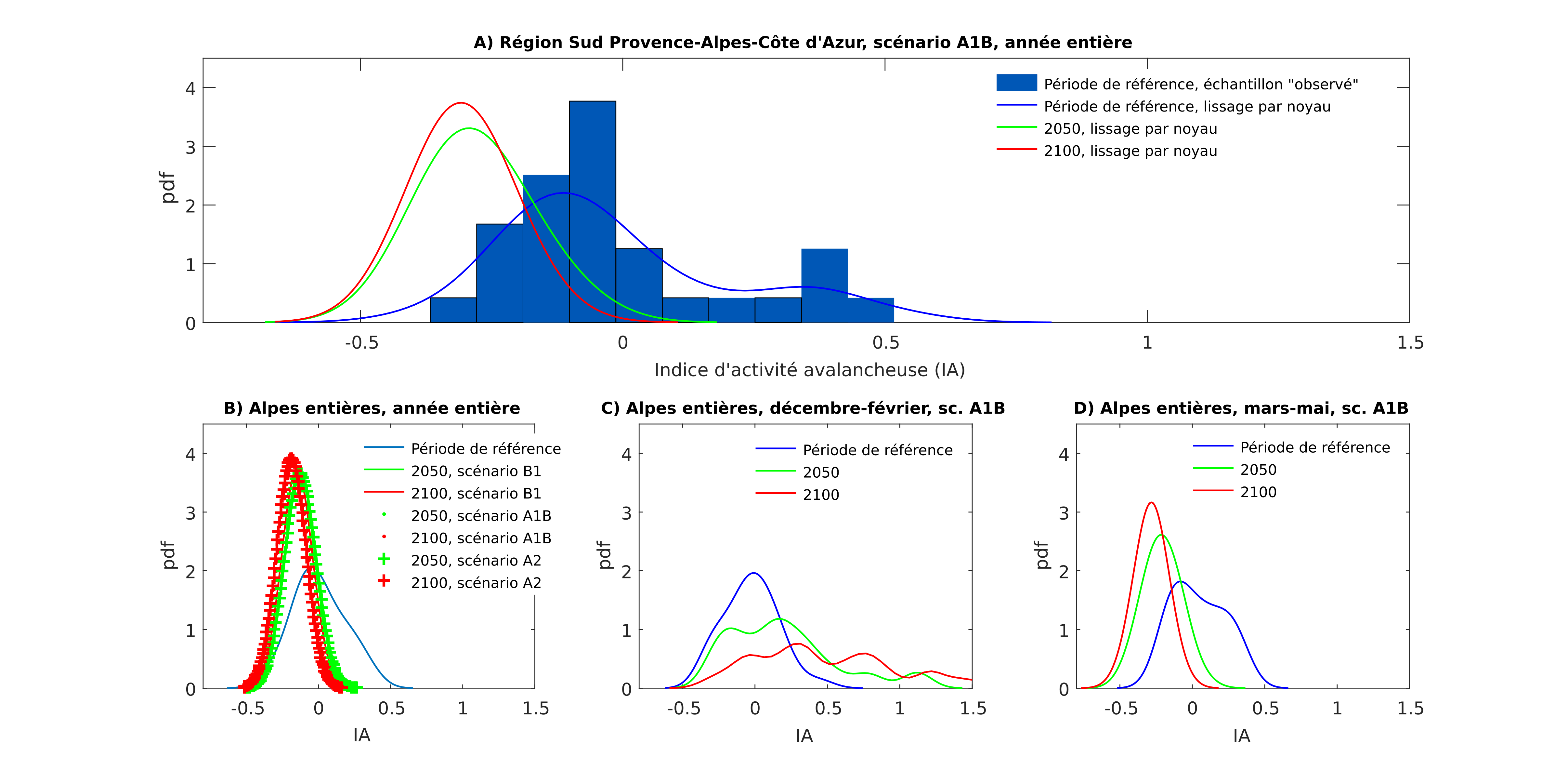

Ce schéma global masque en réalité des évolutions différentes fortement contrôlées par l’altitude. À basse altitude, la réduction d’activité depuis 1980 a été drastique, due à la forte réduction de l’enneigement provoquée par le réchauffement du climat. Au contraire, à plus haute altitude, l’activité a augmenté depuis les années 70, peut-être sous l’effet de l’accroissement de la variabilité climatique hivernale. Sur des échelles de temps plus longues, les données paléo-environnementales, telles que l’analyse des cernes de croissance de mélèzes pluricentenaires du Queyras, ainsi que les archives historiques pluriséculaires suggèrent une diminution marquée de l’activité avalancheuse à la sortie du Petit Âge glaciaire. Les projections climatiques prédisent quant à elles une réduction globale de l’activité au cours du XXIème siècle, sauf à haute altitude durant l’hiver où l’activité augmenterait temporairement, et ce à l’échelle de l’ensemble des Alpes françaises (Figure 11).

Les changements attendus sont déjà importants en 2050 et la période 2050-2100 sera caractérisée par la poursuite des évolutions déjà engagées. En matière d’avalanches, ces projections ne sont que légèrement modifiées selon l’hypothèse du scénario d’évolution des gaz à effet de serre considérée. Toutefois, il s’avère nécessaire d’affiner ces résultats avec la dernière génération de projections climatiques. Observations passées et projections futures s’accordent en tout cas sur l’augmentation de la part des avalanches de neige humide dans l’activité totale.

Figure 11. Projections futures de l’activité avalancheuse établies à partir des projections climatiques utilisées dans le 4ème rapport de synthèse du GIEC (2007) : distribution interannuelle (30 ans, centrée sur 2050 et 2100) d’un indice d’activité

avalancheuse totale standardisé par rapport à la période de référence 1960-1990 : A) année entière (décembre-mai) pour la région Provence-Ales-Côte d’Azur sous hypothèse d’un scénario d’émission de gaz à effets de serre « moyen » (scénario SRES A1B) ; B) effet du scénario à l’échelle des Alpes françaises entières) ; C-D) par saison

Figure 11. Projections futures de l’activité avalancheuse établies à partir des projections climatiques utilisées dans le 4ème rapport de synthèse du GIEC (2007) : distribution interannuelle (30 ans, centrée sur 2050 et 2100) d’un indice d’activité

avalancheuse totale standardisé par rapport à la période de référence 1960-1990 : A) année entière (décembre-mai) pour la région Provence-Ales-Côte d’Azur sous hypothèse d’un scénario d’émission de gaz à effets de serre « moyen » (scénario SRES A1B) ; B) effet du scénario à l’échelle des Alpes françaises entières) ; C-D) par saison

4.115. Le changement climatique, un facteur aggravant des mouvements de terrain et des laves torrentielles ?

Un mouvement de terrain (éboulement, glissement, coulée, effondrement, etc.) se définit comme le déplacement d’un volume de roche ou de sol sous l’effet de la gravité. De nombreux paramètres influencent le déclenchement et l’activité des mouvements de terrain : les précipitations, la fonte des neiges, les variations de température, les séismes ou encore l’action de l’homme par exemple. Toutefois, il est important de signaler qu’étant donné les incertitudes des simulations climatiques selon les scénarios socio-économiques et la diversité des phénomènes considérés, seules des hypothèses sur l’évolution de cet aléa peuvent être émises, toutes projections ou prédictions quantitatives restant très incertaines.

Photo 3. Coulée de boue sur pente enneigée

Photo 3. Coulée de boue sur pente enneigée

« Des événements remarquables parfois dramatiques, liés aux forçages météo-climatiques, ont récemment illustré l’intensification des risques naturels dans les Alpes : avalanche rocheuse causée par la dégradation du permafrost à l’origine de la disparition de 8 randonneurs et d’une crue torrentielle destructrice au village de Bondo dans les Alpes suisses, en août 2017 ; épisode de crues et d’instabilités de versant généralisées provoquées par la fonte des neiges suite à la réactivation de la tempête Eleanor dans les Alpes françaises du Nord en janvier 2018 (5 décès) ; enclavement des vallées alpines par la réactivation des glissements de terrain du Chambon et du Pas de l’Ours… »

Citation de Benjamin Einhorn, directeur du Pôle Alpin d’études et de recherche pour la prévention des Risques Naturels (PARN)

La diversité des paysages en montagne, de la géologie et des régimes climatiques font de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur un territoire singulier face à l’aléa « mouvements de terrain ». On y recense toutes les typologies de mouvements. Par exemple, l’aléa « éboulements-chutes de blocs » est particulièrement présent dans les Préalpes du Sud et le cœur des zones montagneuses. Ces phénomènes sont notamment sensibles aux variations de températures et à l’intensité des précipitations. L’augmentation des températures et des précipitations extrêmes accroitrait ainsi leur fréquence. L’aléa « glissements » est également présent partout dans la région. Il convient de différencier, selon le volume et la profondeur de rupture, les glissements superficiels (< 5 m) des glissements profonds (> 5 m). Le déclenchement des glissements est favorisé par la saturation et l’augmentation des pressions d’eau dans les sols et les roches. Il existe en particulier un effet « seuil », propre à chaque site, au-delà duquel la vitesse de déplacement peut augmenter brutalement et de manière non linéaire. Ainsi, des épisodes de pluie hivernale plus intenses, associés à de fortes amplitudes de variations de températures (générant des fontes de neige précoces), induiraient de nombreux glissements superficiels et leur propagation en coulée de boue (Photo 3).

À l’inverse, l’augmentation des températures estivales, favorisant l’évapotranspiration, conduirait à une diminution des mouvements en été. Les glissements profonds affectant des versants entiers, comme celui de la Clapière (Alpes-Maritimes), répondent aux précipitations sur des pas de temps plus longs, c’est-à-dire saisonniers à pluriannuels. Leur évolution dépendra davantage des totaux pluviométriques et de leur répartition saisonnière, et reste particulièrement incertaine. La surveillance en temps réel de ces phénomènes permet de comprendre leur dynamique et leur réponse aux variations climatiques.

Les laves torrentielles, affectant principalement les hautes vallées, sont causées par des épisodes de précipitations intenses. L’augmentation probable de la tendance orageuse, de l’intensité des averses et des retours d’est provoquerait une augmentation de la fréquence et du volume des évènements. Dans le cas spécifique des bassins versants de haute altitude, des crues dues à la fusion de la glace ou du permafrost pourraient se produire, même sur des cours d’eau où aucune lave torrentielle n’a été rapportée à ce jour.

4.164. Les feux de forêt vont-ils progresser en montagne ?

Les incendies de forêts et de milieux naturels sont présents quasiment partout, des milieux boréaux aux zones tropicales, en montagne comme en plaine. Par comparaison avec les zones méditerranéennes, les territoires montagnards sont caractérisés par une moindre activité des incendies de forêts : en effet, leur climat humide et frais limite l’extension spatiale des incendies, et la densité relativement faible des activités humaines limite le nombre de départs de feux. Pourtant, les incendies sont présents depuis l’Holocène (10 000 dernières années) en montagne, avec une activité localement forte. L’analyse des cicatrices de feux passés sur les troncs ou des charbons de bois dans les sols montrent par exemple que le feu est passé environ tous les 100 ans dans certaines forêts de mélèzes ou de manière rapprochée (quelques années) dans des pelouses pâturées et brûlées par l’homme. Les feux d’origine humaine destinés à la culture sur brûlis ou à l’écobuage, ou plus rarement les feux déclenchés par la foudre, ont ainsi profondément modifié la végétation alpine en diminuant la présence d’espèces sensibles au feu (sapin, frêne, tilleul) et en favorisant des espèces résistantes.

Au cours des dernières décennies, environ 130 incendies ont été recensés par an dans les Alpes du Sud en France, et environ 35 dans les Alpes du Nord. Le régime d’incendie est caractérisé par des feux de petite surface (< 10 ha), d’intensité faible à moyenne, se déplaçant principalement dans les litières, la végétation herbacée et ligneuse basse, avec deux pics d’activité annuelle : en été et en hiver (principalement en mars). Du fait de ces caractéristiques, les impacts humains et économiques des incendies restent limités, mais les impacts écologiques peuvent être forts.

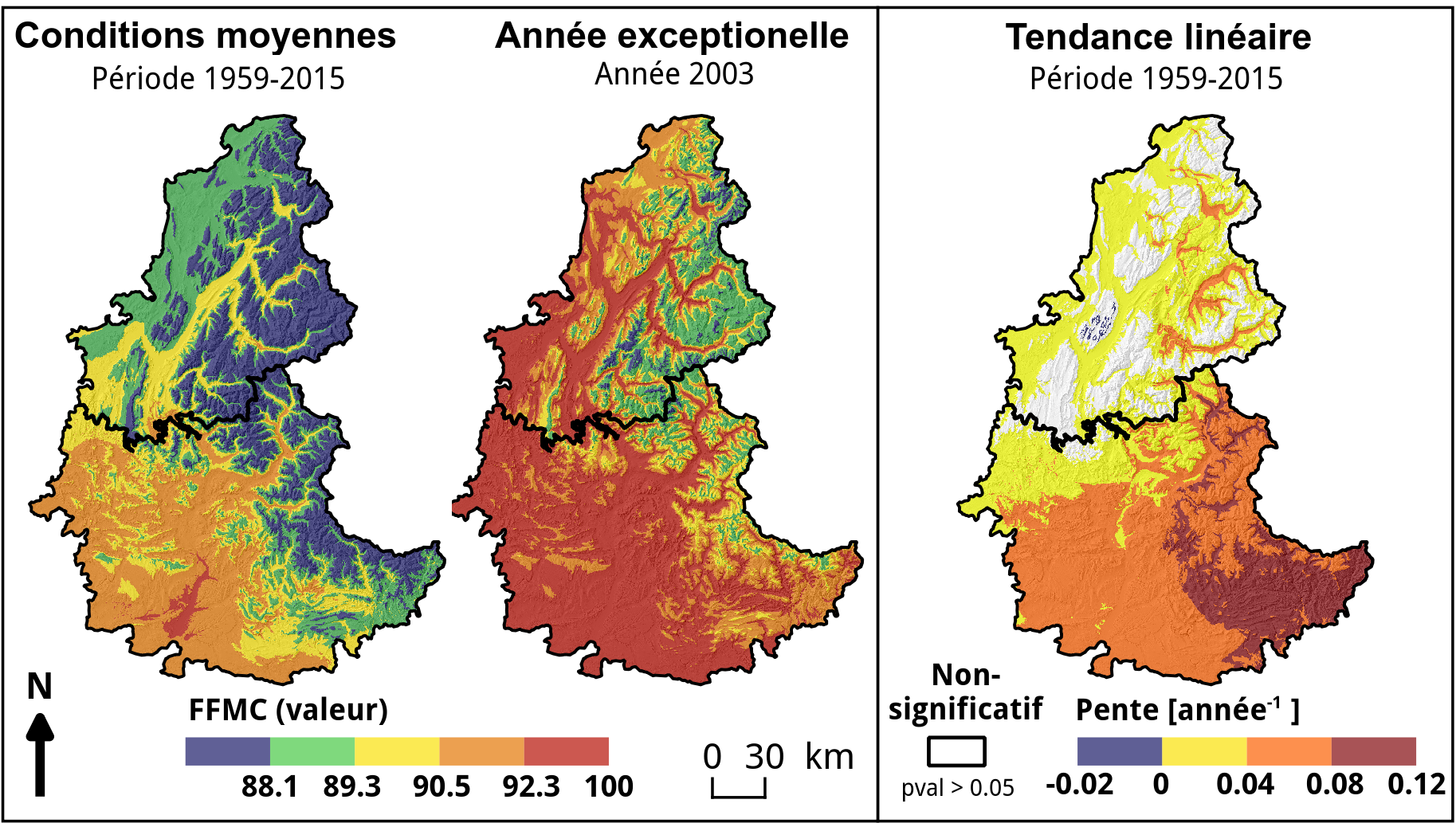

Les incendies de forêts sont gouvernés par trois facteurs clefs : le climat qui contrôle l’état hydrique de la végétation, la végétation qui sert de combustible et les activités anthropiques qui génèrent l’essentiel des départs de feux. L’activité incendie a évolué durant la période récente du fait des changements climatiques, de l’évolution de l’occupation du sol et des activités humaines. Dans les Alpes françaises, les changements climatiques en cours ont déjà conduit à une nette augmentation de l’indice forêt météo (IFM) qui estime le niveau d’humidité de la végétation et d’intensité potentielle du feu.

Cette évolution est marquée partout dans les Alpes du Sud et, à basse altitude, dans les Alpes du Nord. La saison propice aux incendies s’est allongée de 3 semaines au sud (légèrement plus en altitude) et 1 semaine au nord (essentiellement en dessous de 800 m d’altitude) durant les 60 dernières années. La zone géographique propice aux feux s’est aussi étendue en altitude et vers le Nord.

La période de retour d’IFM élevé a diminué partout. Enfin, la fenêtre météo d’opportunité pour les incendies (nombre de jours consécutifs avec un IFM > 10) a nettement augmenté. L’ensemble de ces évolutions est plus marqué dans les Alpes du Sud à basse altitude (< 800 mètres). La forêt méditerranéenne est donc clairement la plus exposée au risque d’incendie croissant.

Ces changements climatiques ne sont pas partout traduits par une augmentation parallèle des incendies car environ 90 % des incendies sont allumés par l’homme. Mais les conditions sont réunies pour une évolution rapide : un climat plus favorable, une végétation forestière en expansion, un recul des activités agricoles et pastorales qui entretiennent la végétation et maintiennent les paysages ouverts, et une multiplication des activités humaines (accroissement de la population, habitat, infrastructures, industries, tourisme). Les évolutions seront probablement différentes suivant les conditions climatiques, environnementales et socio-économiques régionales. Les scénarios futurs penchent vers une augmentation de l’aléa et du risque lié à l’évolution des enjeux humains, écologiques et économiques dans la zone alpine. Une stratégie de mitigation et d’adaptation est donc nécessaire sur le moyen terme pour limiter les départs de feux et leurs impacts sur les espaces naturels et les activités humaines : débroussaillement à proximité des espaces habités, gestion forestière plus active, meilleure information de la population sur le risque croissant.

Bien connaître les zones à risque d’incendie et l’impact des feux sur les forêts est particulièrement important dans les Alpes : en effet, une grande partie des forêts alpines ont un rôle de protection. Elles limitent l’érosion et les chutes de blocs en aval. En 2003, le passage d’un grand incendie au-dessus de Grenoble (massif du Néron) a déclenché des chutes de blocs sur les maisons et les infrastructures situées dans les vallées en aval, par un effet « cascade ».

« La saison propice aux incendies s’est allongée de 3 semaines au sud (légèrement plus en altitude) et 1 semaine au nord (essentiellement en dessous de 800 m d’altitude) durant les 60 dernières années. La zone géographique propice aux feux s’est aussi étendue en altitude et vers le Nord »

Pour contribuer à la gestion durable de ces territoires, Irstea a récemment développé une cartographie (Figure 12) et une typologie des peuplements les plus vulnérables au passage du feu. Des simulations numériques permettent aussi d’évaluer l’effet du passage d’un feu en termes d’augmentation de la probabilité de chutes de blocs dans les différents types de peuplements.

Figure 12. Évaluation numérique de la teneur en eau de la litière et d’autres combustibles légers, grâce à la carte de l’indice d’humidité des combustibles fins (FFMC : Fine Fuel Moisture Code). Les fortes valeurs de FFMC correspondent aux conditions les plus sèches. Concernant la tendance linéaire observée sur la période 1959-2015, plus la pente est élevée, plus

l’augmentation de l’aléa incendie est élevée (source : Dupire et al., 2017)

Figure 12. Évaluation numérique de la teneur en eau de la litière et d’autres combustibles légers, grâce à la carte de l’indice d’humidité des combustibles fins (FFMC : Fine Fuel Moisture Code). Les fortes valeurs de FFMC correspondent aux conditions les plus sèches. Concernant la tendance linéaire observée sur la période 1959-2015, plus la pente est élevée, plus

l’augmentation de l’aléa incendie est élevée (source : Dupire et al., 2017)

Zoom 2. Les effets des mouvements de terrain sur les équipements routiers et touristiques

Comme l’ont démontré les récents évènements du Chambon et du Pas de l’Ours, les populations montagnardes vivent en permanence sous une menace d’enclavement au gré des aléas naturels susceptibles de couper les accès aux vallées. L’enjeu routier est une composante primordiale pour la pérennité et le développement des territoires de montagne. Or, si les zones urbanisées se sont majoritairement développées dans des secteurs sécurisés, les axes de communication traversent des zones à risques parfois importants. Ce faisant, l’enclavement temporaire de certains villages est habituel sur des durées variables selon l’événement :

si l’événement (avalanche, coulée de boue, chute de pierres…) a peu d’impacts sur les ouvrages routiers, la durée d’isolement est courte (quelques jours). En amont, il est possible de limiter les dégâts en mettant en place des parades de protection qui s’avèrent toutefois coûteuses et qui nécessitent un entretien permanent pour optimiser leur efficacité ;

si l’événement est plus significatif (glissement de terrain ou effondrement par exemple), avec des dommages substantiels au niveau du patrimoine routier, il est nécessaire de mettre en œuvre des stratégies de résilience, afin d’assurer la pérennité des activités humaines. Comme il est parfois impossible de se protéger d’un événement majeur, il est primordial d’anticiper le risque d’enclavement en créant de nouveaux accès et en chiffrant le coût des conséquences socio-économiques sur les populations locales. Un riche panel d’acteurs locaux doit être impliqué dans la réflexion menant à la résilience.

Dans le cas du glissement de terrain du Pas de l’Ours, situé sur la rive droite du Guil (commune d’Aiguilles), une route provisoire (Photo 4) a été construite, les réseaux ont été déplacés, un plan de secours a été élaboré pour assurer le passage à la population locale. Par ailleurs, une stratégie de développement durable est en cours d’élaboration avec comme objectif de maintenir une attractivité du territoire : la création d’un sentier pédagogique, par exemple, est envisagée en face du glissement. Les évolutions climatiques semblent toutefois favorables à l’augmentation de l’occurrence des évènements extrêmes et par conséquent, un accroissement du risque d’enclavement des vallées de montagne est à craindre ces prochaines décennies.

Les dommages sur les constructions et les équipements touristiques sont aussi problématiques. Le pylône de la gare supérieure du télésiège de Bellecombes (Les Deux-Alpes, 2711 m d’altitude), construit sur un glacier rocheux, est par exemple affecté par les mouvements du terrain sous-jacents causés par la dégradation du permafrost (Photo 5). Durant l’été 2013, sa réimplantation a été nécessaire pour des raisons de sécurité.

Photo 4. Glissement de terrain au Pas de l’Ours (photo prise depuis la route provisoire)

Photo 4. Glissement de terrain au Pas de l’Ours (photo prise depuis la route provisoire)

Photo 5. Pylône de la gare supérieure du télésiège de Bellecombes affecté par les mouvements du terrain

Photo 5. Pylône de la gare supérieure du télésiège de Bellecombes affecté par les mouvements du terrain

4.204. L’adaptation de la gestion des risques naturels aux impacts du changement climatique

Les Alpes font partie des régions européennes les plus vulnérables face au changement climatique. Les changements observés et potentiels dans l’occurrence spatiale et temporelle des aléas naturels (fréquence, intensité, saisonnalité ou localisation) se surimposent à l’augmentation continue des vulnérabilités socio-économiques (matérielle, structurelle, organisationnelle) dans les vallées alpines comme en haute montagne (urbanisation, mobilités, aménagements touristiques). Il en résulte un potentiel de dommages accru et, depuis plusieurs années, une multiplication des pertes causées par les catastrophes naturelles dans l’arc alpin.

L’adaptation de la gestion des risques en montagne est donc une priorité aujourd’hui pour faire face aux évolutions et anticiper les changements futurs en prenant des mesures appropriées permettant d’éviter ou de minimiser les répercussions.

Les politiques publiques en vigueur dans les pays alpins et de nombreux projets de recherche et de coopération territoriale sont consacrés à cet objectif.

Dans cette perspective, la Gestion Intégrée des Risques Naturels (GIRN) dans les Alpes est préconisée depuis 15 ans par les gestionnaires et soutenue par les instances européennes, nationales et régionales pour développer des modes de gestion adaptés aux spécificités alpines et locales. La GIRN privilégie une approche globale et territorialisée co-construite par les acteurs locaux pour améliorer la cohérence et l’efficacité des systèmes de gestion. Le but est de relier l’ensemble des temps de gestion des risques sur un territoire, de la prévention à la gestion de la crise (Figure 13). Les risques sont ainsi appréhendés comme un des enjeux de développement du territoire et non plus seulement comme une contrainte physique ou réglementaire.

Figure 13. Éventail d’actions concourant à la gestion intégrée des risques naturels (projet ClimChAlp)

Figure 13. Éventail d’actions concourant à la gestion intégrée des risques naturels (projet ClimChAlp)

Dans les Alpes françaises, le programme interrégional de Gestion Intégrée des Risques Naturels sur le massif alpin (GIRN-Alpes), cofinancé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’État (CGET) et les fonds européens FEDER, permet de développer un ensemble de compétences et de « bonnes pratiques » à même de favoriser la capacité d’adaptation, la résilience et le développement durable de ces territoires. Cette opération interrégionale, coordonnée par le Pôle Alpin d’études et de recherche pour la prévention des Risques Naturels (PARN) depuis 2009, mobilise des financements spécifiques dédiés aux territoires de montagne avec le concours de la communauté scientifique et de structures d’interface science-société. Elle contribue au développement de nouveaux cadres d’analyse et d’outils innovants scientifiques et territoriaux pour parvenir à des trajectoires vertueuses, notamment :

- le développement de la connaissance, de l’expertise, d’outils d’observation (in situ ou télédétection) et de modélisation des aléas et des vulnérabilités intégrant les effets du changement climatique pour affiner la connaissance, le suivi, la surveillance, le diagnostic et les capacités locales d’anticipation et de gestion des phénomènes et des situations de crise ;

- l’amélioration de la gouvernance multi-niveaux à travers la mise en cohérence et en synergie des politiques de prévention des risques naturels et d’adaptation aux différents échelons de décision ;

- le développement d’approches multirisques intégrant de manière plus efficace les possibilités de risques « couplés » ou en cascade d’origine naturelle et anthropique ;

- une meilleure prise en compte du risque résiduel en cas de dépassement des dispositifs de prévention existants ;

- une planification territoriale incluant des mesures d’adaptation et une meilleure gestion des risques à travers la production d’indicateurs adaptés aux nouveaux enjeux et aux différents acteurs impliqués, en vue de considérer les interactions intersectorielles (ressources en eau, agriculture, forêt, risques naturels, énergie, etc.) dans les stratégies et plans d’adaptation, via un accompagnement spécialisé et la formation des agents territoriaux ;

- l’évaluation et l’intégration des services écosystémiques dans les systèmes de gestion des risques et le développement des « infrastructures vertes » ;

- la notion de risque acceptable, à travers un dialogue territorial accru, en particulier par la création d’instances de concertation locales et régionales, telles que le Comité régional de concertation sur les risques (C2R2) et sa commission multirisque en montagne ;

- le développement d’approches objectivées (analyse coût-bénéfice, analyse multicritère) pour l’aide à la décision et la priorisation des interventions ;

- une clarification des responsabilités collectives et individuelles des différents acteurs (élus, techniciens, population et scientifiques).

Sommaire du cahier

- Avant-propos

- Introduction générale

- Le climat des Alpes du sud

- Les risques naturels dans les Alpes du Sud

- Les impacts du changement climatique sur l’agriculture de montagne

- Quels effets du changement climatique sur les forêts alpines

- La biodiversité en montagne menacée ?

- Des espaces habités face au changement climatique, une nécessité d’atténuation et d’adaptation

- Conclusion

- Pour aller plus loin

- Évolution de l’enneigement dans les Alpes du Sud entre 1971 et 2019

- Skierons-nous encore à l'avenir dans les Alpes du Sud ?

- Quatre communes des Préalpes du Sud se préparent aux transitions

- Les propositions de FNE Auvergne-Rhône-Alpes pour assurer le devenir de la montagne

- Découvrez les résultats du projet AdaMont porté par l'Irstea !

- Le tourisme à l'épreuve du changement climatique

- Le cahier « Montagne » à l'honneur à la mairie de Lardier-et-Valença