- 6.2. Quels impacts du changement climatique en milieux urbains

- 6.3. Des solutions fondées sur la nature pour favoriser le confort thermique et la biodiversité

- 6.4. Quels aménagements pour limiter le risque inondation et protéger les infrastructures ?

Le tourisme urbain est bénéfique à l’économie locale et régionale, mais il est sensible aux aléas climatiques méditerranéens. La chaleur estivale, même sans excès, limite les activités de loisirs et peut même représenter un danger pour les touristes. Les évènements extrêmes (canicules, pluies intenses, sécheresses…) ont de forts impacts sur la vie en ville, qui rendent encore plus complexe la gestion des espaces urbains et périurbains, et des services associés : régulation des flux de personnes et de marchandises pour éviter la surcharge des réseaux, saturation du foncier, distribution et partage de l’eau potable surtout en périodes de sécheresse, demande croissante d’énergie, investissements lourds dans les infrastructures, évacuation des eaux usées, traitement des déchets… Après un bref rappel des principaux enjeux climatiques en ville, ce chapitre met en avant des solutions pour limiter les effets négatifs du changement climatique.

6.2. Quels impacts du changement climatique en milieux urbains

Dans un contexte de changement climatique, l’activité touristique en milieux urbains rend nécessaire la prise en compte des risques encourus par les visiteurs et de leur vulnérabilité, afin d’assurer leur protection et sécurité et de maintenir l’attractivité des villes de la région. Ces dernières sont confrontées à de fortes contraintes climatiques et environnementales, mais aussi de fortes dépendances vis-à-vis des territoires ruraux et montagnards.

Des îlots de chaleur urbains inquiétants

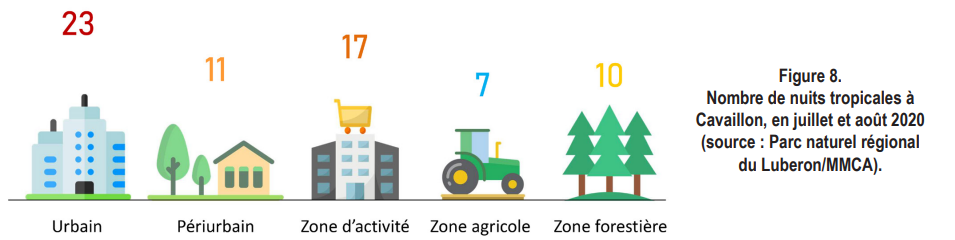

L’une des principales incidences du réchauffement climatique en milieu urbain est le renforcement des îlots de chaleur urbains (ICU) et des zones de surchauffe urbaine qui se traduisent par des écarts de température significatifs entre les zones denses artificialisées, périurbaines et rurales, surtout en fin de nuit. Ce phénomène est observé dans les villes de toute taille, avec des écarts thermiques de 3-4 °C et plus entre le cœur des pôles urbains et les secteurs périphériques. Un ICU présente des températures non homogènes, avec des zones de chaleur (principalement) et de relative fraîcheur, en fonction de l’environnement urbain et de sa configuration (densité des bâtiments, nature des sols, présence ou non de végétation, circulation ou stagnation de l’air…). En journée, sous l’effet du rayonnement solaire et de la chaleur ambiante, l’évapotranspiration des plantes et l’évaporation des surfaces en eau limitent la hausse de la température diurne, mais les matériaux de surface (routes, toits, façades…) stockent la chaleur avant de la restituer lentement la nuit. Les ICU renforcent l’inconfort thermique des habitants et des touristes, de jour comme de nuit, aggravent le risque de nuit tropicale surtout sur le littoral et en plaine (Figure 8), et peuvent provoquer des déshydratations, malaises ou hospitalisations, une surmortalité, et même altérer la santé mentale. L'exposition prolongée à la chaleur peut aussi causer un dysfonctionnement des organes. Les épisodes caniculaires de l’été 2022 en Provence-Alpes-Côte d’Azur, par exemple, ont engendré une surmortalité de 19 %, soit 316 décès, majoritairement des personnes âgées très sensibles à la chaleur. Les enfants en bas âge, les femmes enceintes, les populations précaires et les personnes porteuses de maladies chroniques sont également particulièrement sensibles aux fortes chaleurs répétées. D’ici 2050, avec la hausse de la température, hors villes au bord de la mer, les pics de chaleur pourraient atteindre 50 °C en cas de scénario pessimiste.

Une pollution de l’air en baisse, mais encore préoccupante

Dans notre région, malgré la baisse générale de la pollution de l’air, les villes restent exposées à un cocktail nocif de polluants atmosphériques (oxydes d’azote, particules fines en suspension, ozone troposphérique…) provenant surtout du secteur du transport, de l’industrie et du résidentiel. L’enjeu sanitaire est de taille car plus de 3 habitants sur 5 résident dans une zone où les concentrations dépassent les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les PM2.5 (particules fines d’un diamètre inférieur à 2,5 micromètres) et que 4 habitants sur 5 vivent dans un secteur dépassant la valeur cible pour l’ozone (polluant secondaire). Les touristes qui séjournent dans notre région n’échappent pas à cette mauvaise qualité de l’air qui peut s’avérer ponctuelle ou permanente durant leur séjour. Pour l’ozone, le risque est particulièrement présent en été car le rayonnement solaire et les chaleurs sont intenses. En ville, les concentrations élevées d’oxydes d’azote avaient tendance à détruire l’ozone, mais la réduction de ce polluant dans l’air ambiant limite ce mécanisme. De plus, le changement climatique devrait contribuer au maintien de la pollution à l’ozone à l’avenir, du printemps à l’automne. Sur le court terme, l’exposition à une mauvaise qualité de l’air peut engendrer des problèmes respiratoires et des troubles cardiovasculaires. Les jeunes enfants et nourrissons, dont le système respiratoire est encore en développement, sont plus propices au développement de troubles ORL et bronchiques. Les touristes n’échappent pas à la mauvaise qualité de l’air.

Un risque infectieux en hausse

À l’instar des températures, le risque infectieux est en augmentation dans la région ce qui a un impact négatif sur l’attractivité du territoire. Les visiteurs de passage y sont particulièrement vulnérables, s’ils ne sont pas informés. Deux espèces de tiques Ixodes ricinus et Hyalomma marginatum présentent des risques dans notre région : la première est responsable de la transmission de la maladie de Lyme (cf. §2.1), ou borréliose de Lyme, pouvant provoquer des symptômes invalidants, et du virus de l’encéphalite à tique, et la seconde, porteuse du virus de la fièvre hémorragique de Crimée Congo, maladie pouvant entraîner rapidement la mort si elle n’est pas soignée à temps, a commencé à coloniser nos territoires (parcs urbains par exemple). Le moustique tigre, Aedes albopictus, vecteur des virus chikungunya, de la dengue et Zika, est quant à lui présent dans toute la région, à l'exception des zones de montagne, et actif de mai à octobre. Le réchauffement climatique pourrait faciliter son expansion latitudinale et altitudinale, accélérer son cycle de développement et augmenter sa période d’activité au cours de l’année. Depuis 2006, 9 foyers ou épisodes de transmission autochtones sont survenus dans la région : 7 de dengue et 2 de chikungunya. En 2019, pour la première fois en France, un foyer du virus tropical Zika a été confirmé par les autorités sanitaires, avec 3 cas autochtones identifiés à Hyères dans le Var à l’automne. Rappelons que le tourisme a une part importante dans la dissémination de ces maladies (100 cas de dengue importés dans la région en 2020).

Des aléas climatiques à surveiller

Certains aléas climatiques, comme les épisodes méditerranéens ou les incendies, menacent aussi les villes. L’augmentation potentielle de la fréquence et l’intensité des pluies intenses d’ici 2050, accentuée par l’artificialisation des sols (malgré l’objectif de zéro artificialisation nette des sols en 2050), fait peser sur les villes un risque d’inondations et/ou de ruissellement torrentiel des eaux potentiellement destructeur. Les villes littorales et de Provence sont régulièrement touchées, mais tous les pôles urbains de la région sont concernés. Une prévention accrue est recommandée pour limiter les risques, protéger les habitants et les touristes qui n’ont souvent pas les bons réflexes faute de sensibilisation suffisante, renforcer la solidité des infrastructures… Le développement des systèmes d’alerte est aussi indispensable pour protéger les personnes et faciliter l’intervention des services de secours.

Les villes de la région ne sont pas non plus à l’abri des incendies avec la construction de résidences (touristiques ou non), le développement d’activités, loisirs et services dans les espaces arborés ou forestiers. Avec la répétition des sécheresses et des vagues de chaleur, les conditions seront propices au déclenchement de feux, et même de feux extrêmes pouvant menacer des quartiers urbains aujourd’hui vulnérables.

Une forte dépendance des espaces urbains

Ces risques s’assortissent d’une forte dépendance des villes vis-à-vis des autres territoires. Sur la question de la ressource en eau, par exemple, elles sont très dépendantes des cours d’eau (Durance, Verdon, Vésubie…) qui prennent naissance dans les Alpes du Sud. La nappe phréatique de la Crau, alimentée par les pluies, mais surtout l’eau de la Durance via les canaux d’irrigation, fournit de l’eau potable à 270 000 habitants, réparties sur 15 communes, dont des villes comme Salon-de-Provence. L’eau potable de Marseille provient également de la Durance. En cas de sécheresses sévères, avec la demande croissante des usagers (dont les touristes), l’accès à l’eau pourra s’avérer difficile, voire temporairement impossible. La vulnérabilité est d’autant plus grande quand la ressource en eau est fragile et non sécurisée comme c’est le cas actuellement dans certaines petites communes du Var. Le changement climatique aggravera les problèmes de sécurisation de l’eau (tous usages) ces prochaines décennies, particulièrement en été, mais des pénuries seront possibles en toute saison en fonction de la quantité et de la qualité de la ressource en eau disponible et des modes de gestion de l’eau. La gouvernance et le partage de la ressource joueront un rôle majeur.

6.3. Des solutions fondées sur la nature pour favoriser le confort thermique et la biodiversité

En 2014, Atout France publiait dans sa collection « Rendez-vous en ville », collection dédiée au tourisme urbain, un cahier dédié à la valorisation de la nature en ville comme vecteur de bien-être et d’innovation touristique. Celui-ci mettait en avant l’ensemble des services rendus par la nature, consacrant plusieurs chapitres aux attentes des clientèles et aux stratégies à définir pour renouveler et dynamiser l’offre de la ville à découvrir sous l’angle du tourisme. Cependant, le déploiement des solutions d’adaptation fondées sur la nature (SafN) ne s’adresse pas qu’aux touristes. Ces aménagements doivent également être conçus pour les résidents et les usagers du quotidien, premiers bénéficiaires des services rendus par la nature et gardiens de leur pérennité.

Des projets portent des enjeux de sécurité climatique

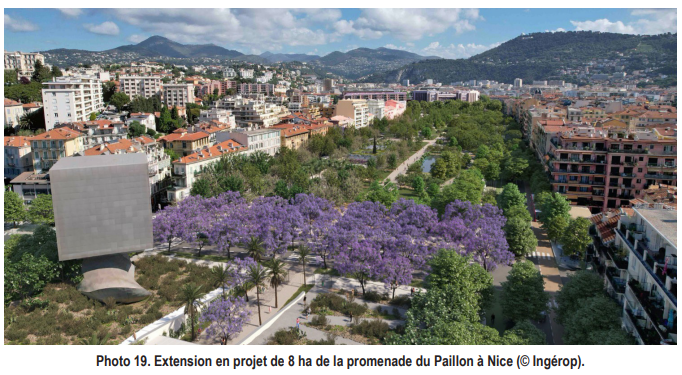

- la promenade du Paillon à Nice (parc urbain de 6

hectares installé sur dalle) et son extension de 8

hectares (Photo 19)

- la création d’un parc naturel urbain à Aix-en-Provence (ceinture verte reliant les parcs de la ville) en lien avec le travail réalisé sur la préservation de l’existant dans le cadre de la charte de l’arbre urbain de la ville,

- la création d’une coulée verte comestible à Avignon...

Pour ces projets et ceux d’envergure plus modeste, mais tout aussi précieux, comme l’aménagement de la plage du centre-ville à Saint-Chamas, la renaturation d’un boulevard urbain à Miramas, de la Cagne et du parc des Canebiers à Cagnes-sur-Mer, et des berges de l’Huveaune dans le parc de la Confluence à Auriol, ou encore la création du parc des Aygalades à Marseille, la rénovation du jardin Charles Gaou à Brignoles,

les enjeux sont multiples :

□la préservation ou la restauration d’écosystèmes urbains (désimperméabilisation des sols, végétalisation,alignements d’arbres…),

□ la réduction des effets du changement climatique

grâce aux services écosystémiques (captation du CO2, épuration de l’eau, régulation du climat, diminution de la température de l’air ambiant et des surfaces, pollinisation…),

□ les bénéfices pour la biodiversité (diversification et amélioration des effectifs des espèces…).

Les SafN, visant notamment à développer la présence du végétal dans les milieux anthropisés, offrent des avantages qui s’additionnent aux effets positifs engendrés par les aménagements urbains favorisant la circulation de l’air dans les villes, le choix de matériaux à faible inertie thermique…

La prise en compte des besoins du végétal et des conditions garantissant son développement doit être intégrée le plus en amont possible aux réflexions, en évitant toute maladaptation: choix de végétaux locaux adaptés aux conditions climatiques, aux contraintes du milieu urbanisé et à la disponibilité de la ressource en eau, qualité du sol et des fosses de plantations, gestion des pentes afin de favoriser un apport en eau naturel, entretien raisonné, réduction de la pollution lumineuse…

Les modalités de gestion doivent également être définies en amont, politique de végétalisation ne rimant pas forcément avec explosion des moyens d’entretien et d’arrosage grâce à la mise en place d’outils de gestion différenciée des espaces verts…

À ce titre, plusieurs outils développés en région et au niveau national sont à citer :

□ l’outil d’aide à la décision « Plus fraîche ma ville », développé par l’ADEME, permettant de tester des bouquets de solutions ;

□ les guides Plantons local et Aménager nos villes et villages avec l’eau et la nature, une opportunité face au changement climatique en Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’ARBE, présentant des idées d’aménagements incluant l’eau et la nature, mais également des végétaux locaux adaptés au climat méditerranéen ou alpin, qui favorisent la biodiversité ;

□ la banque d’initiatives exemplaires mettant en avant des projets à toutes les échelles et sur tous les territoires ;

□ les outils développés dans le cadre des projets Life ARTISAN et Nature For City LIFE ;

□ le Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique…

Info+

La biodiversité offre des solutions « sans regret » et apporte des co-bénéfices : un platane dans une cour peut apporter un rafraîchissement d’au moins 3-4 °C ; un arbre mature évapore jusqu’à 450 litres d’eau par jour, soit l’équivalent du rafraîchissement produit par 5 climatiseurs fonctionnant 20 heures par jour (source : Agence d'urbanisme et de développement des régions nîmoise et alésienne).

Zoom 6. La stratégie touristique 2022-2030 d'Avignon

Pour répondre aux défis environnementaux, sociétaux et économiques, la Ville d’Avignon a élaboré une stratégie touristique 2022-2030, qui a mobilisé en amont professionnels du tourisme, institutions et citoyens. L’objectif de la concertation était d’établir un diagnostic local et d’engager une démarche prospective pour répondre aux enjeux de la transition touristique, en ouvrant de nouvelles perspectives.

La volonté partagée est d’améliorer « la qualité de l’accueil, l’hospitalité et l’éthique, les équipements et services, l’aménagement urbain et les mobilités », tout en réaffirmant les valeurs environnementales jusqu’ici insuffisantes, afin de tendre vers un tourisme plus responsable et durable. Pour mettre en œuvre cette stratégie, une série d’actions ont été définies (sélection d’actions ou sous-actions) :

□ inciter les professionnels du tourisme à davantage s’approvisionner en produits locaux,

□ déployer des infrastructures cyclables sécurisées,

□ sensibiliser les professionnels et touristes aux écogestes,

□ respecter une charte d’engagement éco-festival « zéro déchet plastique »,

□ fédérer un réseau de professionnels pour favoriser le partage d’expériences et mutualiser les bonnes pratiques en matière de tourisme durable,

□ diffuser aux habitants et touristes la cartographie des zones de surchauffe urbaine,

□ mise en place de procédures exceptionnelles d’attente et d’accueil pour protéger les visiteurs (contre les fortes chaleurs par exemple), en favorisant si possible les solutions fondées sur la nature : végétalisation, renaturation, ombrage, systèmes d’alerte…,

□ création d’une balade ludique permettant de découvrir la biodiversité dans les parcs et jardins de la ville…

Cette stratégie touristique, présentée par la maire lors du dernier Forum régional du tourisme en décembre 2023, a le mérite d’être engagée et d’aller dans le bon sens. D’ici 2030, pour atteindre les objectifs affichés, en adéquation avec les initiatives locales engagées (Plan local pour le climat, désimperméabilisation et renaturation des abords des remparts [Photo 20], atlas de la biodiversité du Grand Avignon…) et le SRADDET, la Ville d’Avignon a établi un calendrier à respecter. L’échéance 2030 n’étant qu’une étape pour tendre vers la neutralité carbone en 2050, il est nécessaire de consolider cette stratégie touristique à moyen et long termes et relever ses ambitions, en dépassant les logiques électorales et en travaillant sur son acceptabilité collective.

6.4. Quels aménagements pour limiter le risque inondation et protéger les infrastructures ?

Les principales villes de la région, notamment celles situées sur l’arc méditerranéen, sont potentiellement concernées par des aléas de débordement de cours d’eau ou de ruissellement. Ce dernier phénomène se traduit par des écoulements diffus en dehors de cours d’eau pérennes. En milieu urbain, le ruissellement est provoqué par les eaux qui ne peuvent pas être évacuées par le réseau pluvial lors de violents orages (Cannes en 2015 par exemple). Les projections climatiques prévoient une augmentation potentielle de la fréquence et de l’intensité des évènements pluvieux extrêmes (pluviométrie très forte sur un court laps de temps) sur le territoire régional.

Trois départements de la région (Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône et Vaucluse) comptent entre 50 et 75 % de leurs hébergements touristiques marchands en zones inondables. Les touristes constituent par ailleurs une population particulièrement vulnérable vis-à vis de ces événements climatiques extrêmes du fait de leur manque de culture locale du risque, et de la barrière de la langue dans les actions de communication ou d’alerte.

La prise en compte des risques dans le développement ou la modernisation des infrastructures touristiques tend à se développer. Les principes d’aménagement reposent sur plusieurs leviers :

□ réduire le phénomène à la source en privilégiant les espaces naturels et procéder à la désimperméabilisation et la renaturation des sols (augmentation de la part des eaux infiltrées par rapport à celles ruisselées) ;

□ faciliter et organiser les axes d’écoulement dans l’espace public et les espaces investis par les nouvelles installations touristiques, avec, à la clé, la réalisation d’un schéma de gestion des eaux pluviales ;

□ diminuer les conséquences en réduisant la vulnérabilité des installations (batardeaux par exemple) ;

□ adapter la gestion de crise avec la mise en place d’un dispositif d’anticipation adapté (par exemple, par la mise en place de procédures de limitation de l’accès aux sites touristiques en fonction des conditions météorologiques et hydrologiques).

Les diagnostics peuvent conduire à la relocalisation de certains biens ou la mise en place d’ouvrages de protection. Les solutions fondées sur la nature, plus résilientes vis-à-vis du changement climatique, sont à privilégier (cf. §5.2). Pour les cours d’eau, il s’agit, par exemple, de la renaturation et de la libération d’un espace de mobilité des cours d’eau, ce qui améliore leur « divagation ». Ces projets peuvent être couplés à des aménagements touristiques et de loisirs (voies vertes, espaces publics, panneaux d’information multi-langues sur le risque, etc.).

À titre d’illustration, le renforcement des quais d’Arles (Photo 21), réalisé entre 2008 et 2015, constitue une opération visant à concilier protection des biens et requalification d’espaces à vocation touristique (la ville bénéficie d’une double inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO). L’endiguement du Rhône en traversée d’Arles a conduit à une augmentation des vitesses de courant pour un même débit, entraînant l’érosion des matériaux et une incision du lit, avec pour conséquence la création d’une fosse menaçant de déchaussement les fondations des quais pour certains datant de l’époque romaine. Dans le cadre du programme de sécurisation des lieux densément habités du Plan Rhône sous la maîtrise d’ouvrage du SYMADREM, les opérations de réparation et de réfection ont permis une amélioration du niveau de protection des zones urbaines d’Arles face aux crues et aux débordements de cours d’eau. Ces travaux structurants sont complémentaires aux actions de surveillance et d’alerte de la population qui définissent par exemple un plan de circulation dans la zone urbaine d’Arles en cas d’atteinte de seuils de débits du Rhône et la fermeture des accès aux quais avec la mise en place de batardeaux.

Interview I. Avenir de la baignade _ Laurent ARCUSET, gérant, GéoSystème

1. De manière générale, avec la répétition des sécheresses qui affectent les ressources en eau de surface et souterraines, la baignade estivale sera-t-elle encore possible à l’avenir dans les rivières et les lacs naturels ou artificiels de la région ?

Oui, la baignade sera toujours possible, mais il est évident qu’elle sera de plus en plus contrainte dans les rivières et les lacs, avec la multiplication des interdictions, comme cela a déjà été le cas sur les plages du lac de Serre-Ponçon. En même temps, l’inconfort thermique, associé à la hausse de la température de l’air, augmente les besoins en baignade des habitants, tous territoires confondus, et des visiteurs. Pour répondre partiellement à la demande qui ne cesse de croître, il existe plusieurs solutions :

□ les piscines individuelles privées,

□ les piscines collectives ou parcs aquatiques (publics ou privés),

□ les baignades en sites naturels aujourd’hui très majoritairement non autorisées.

L’augmentation du nombre de piscinespose aujourd’hui une sérieuse question d’impact environnemental lié à leur construction et surtout à leur entretien (alimentation électrique, remplissage et renouvellement de l’eau, désinfection de l’eau à l’aide de chlore essentiellement). Les normes et les recommandations publiques sont très peu favorables aux piscines écologiques (traitement par électrolyse, aux UV, à l’ozone…) et aux bassins de baignade naturels. Par « principe de précaution », l’administration publique française, à travers l’Agence régionale de santé, recommande des entretiens classiques dans son guide de bonnes pratiques et les professionnels du tourisme préfèrent suivre ses conseils par peur d’une fermeture de leur piscine.

2. Pour rafraîchir les habitants et les touristes en été, quelles options sont envisageables pour assurer des espaces de baignade de qualité et sécurisés, y compris dans les espaces urbains ?

Aborder en premier lieu la question de la qualité et de la sécurité des lieux de baignade n’est pas forcément un bon réflexe car elle confirme la prégnance de ces critères sur tous les autres, les décideurs s’abritant derrière eux pour interdire la baignade dans les fleuves, rivières et lacs. À ces critères s’ajoutent les impacts de la baignade sur la faune et la flore des espaces aquatiques, mais aussi les enjeux de partage de la ressource entre les différentes activités (agricoles, industrielles, énergétiques), sachant que les activités de loisirs sont rarement prioritaires car elles ne sont jamais associées à des besoins physiologiques et de bien-être (la chaleur jouant négativement sur le sommeil, l’humeur, les traitements médicaux…).

Les besoins de rafraîchissement sont naturels et salutaires. S’ils ne peuvent pas être résolus par la baignade, ils devront l’être par d’autres moyens souvent consommateurs d’énergie, comme la climatisation. Pourtant, il existe des ressources en eau abondantes si nous considérons les principaux cours d’eau (Rhône par exemple) ou canaux comme des lieux de baignade potentiels. Autrefois, cela était le cas grâce à un système de pontons flottants. D’autres pays, comme la Suisse, n’hésitent pas : baignade dans le Rhône à Genève, dans le Rhin à Bâle. En France, les progrès sont lents, mais ils existent, y compris à Paris, dans le canal Saint-Martin, sans oublier la promesse de se baigner dans la Seine dès l’été 2024 (les Jeux olympiques ont accéléré la volonté politique). Les fleuves, leurs anciennes gravières, leurs lônes (anciens lits), leurs canaux latéraux offrent très probablement des opportunités qu’il devient indispensable d’étudier. La région doit rejoindre le mouvement international qui tend à revaloriser les fleuves et les rivières urbains en tant que ressources, en considérant que l’accès à la baignade, pour les visiteurs et les habitants, n’est pas une problématique secondaire et que cela représente une bonne adaptation au réchauffement climatique.

Sommaire du cahier

- Introduction générale

- Le tourisme régional au coeur des enjeux actuels

- Le tourisme côtier face au changement climatique

- Le tourisme de montagne face au changement

- Le tourisme des territoires ruraux face au changement climatique

- L'attractivité touristique de nos villes dans un contexte de changement climatique

- Quelles pistes pour réinventer le tourisme ?

- Conclusion

- Contributeurs